境内にずらりと提灯を立てる。

灯りが点くころには村の人たちが大勢寄ってきて参拝する。

矢部は家の提灯をもってヨミヤ参りをすると話していた婦人がいる。

その人はいつも和装で出かけると云っていた。

そんな姿を見たくてやってきた田原本町矢部。

鎮守の神社は杵都岐(きづき)神社である。

そういえば秋の祭りには伺ったことはなかった。

祭りの日は一般的な神事だと話す。

そうであれば夜のマツリの雰囲気を味わいたい。

早めに出かけて関係者に取材願いをしたい。

そう思って出かけた矢部。

着いた時間帯にいたのは近所の子どもたちだ。

自転車に跨って来たという。

鬼ごっこなのかわからないが既に立ててあった提灯辺りで遊んでいた。

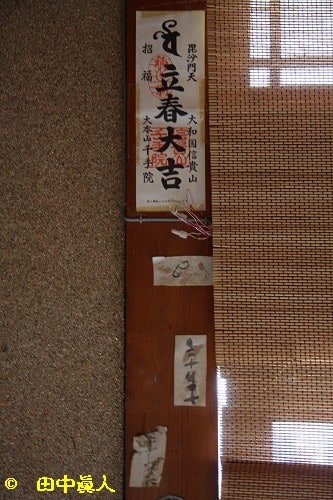

社殿をいえばこれもまた神饌も供えていた。

ヨミヤの準備も終わっていたのである。

しばらくというかそれほど時間も経っていないころに男の人たちがやってきてローソクに火を点けていく。

底蓋を開けて火を点けたローソクを提灯内に入れる。

時間帯は午後5時半だった。

10月半ばも過ぎれば日が暮れると同時に夕闇に進んでいく。

1分、2分と時間が進む度に提灯の灯りが濃さを増していく。

撮りごろといえば撮りごろである。

神社の提灯に火が灯されたことを知って村の人も家の提灯に火を点けていた。

提灯は鳥居を潜って神社拝殿に向かって参られるに仕掛けている。

そう思うのである。

こういう在り方は天理市武蔵町も同じだ。

県内のあちこちで見られる形態であろう。

神社の提灯に火が灯されたことを知って村の人も家の提灯に火を点けていた。

設営並びに提灯灯しをしていた人たちは自治会役員。

祭礼の出仕される神職の手配から参拝者を迎えてお神酒を注ぐ役目をしている。

矢部は100戸の集落。

参拝者は多いという。

村に案内している時間は午後6時。

ヨミヤに大勢の人たちがやってくる。

ところが肝心かなめの神職が来られない。

連絡した時間が間違ったのか、それとも・・・。

緊急連絡する電話の返答は30分間違っていたということだ。

「こちら矢部放送、秋祭りは午後6時でしたが、神主さんのご都合で30分遅れの開催となります。よろしくお願いします」のアナウンスが村設置のスピーカーから聞こえてきた。

やむを得ないアクシデントに村全域に届くようにアナウンスされた。

大急ぎで支度した神職が到着した。

神職が位置する場は拝殿。

参拝者がお供えを役員に渡してから幣串で祓ってくださる。

低い声で祓の詞を唱えてから幣串で祓う。

頭を下げた参拝者に振る幣は左右に数度。

ありがたい祓はヨミヤの祓い。

祓ってもらえば役員から御供下げの紅白のハクセンコウをいただく。

次の参拝者も同じようにお供え、祓い、御供下げいただき。

次から次への順番待ち行列は鳥居辺りまで伸びていた。

祓ってもらった参拝者は拝殿右側に廻って本殿の前に向かう。

その場に立ってから氏神さんに向かって拝礼。

一般的な神事もそうだが、祓の儀があってから神事。

祝詞奏上などが行われる。

矢部のヨミヤに祝詞奏上は見られないが、まずは祓の儀を済ませてから拝むのである。

この形式は6月のさなぶりも11月の新嘗祭も同じようにして行われている。

神さんのお参りを済ませばお神酒をいただく。

役員さんがどうぞと差し出すカワラケにお神酒を注いでその場でいただく。

参拝者が少なくなって待ち行列が途切れるようになった時間帯は午後7時ころ。

和装で参ると話していたご夫妻も参拝するこの夜のお月さんはほぼまん丸。

前日は満月であった。

見ることはなかったが、この日の夜もまん丸お月さん。

老眼の私の目ではそう見えた。

(H28.10.17 EOS40D撮影)

灯りが点くころには村の人たちが大勢寄ってきて参拝する。

矢部は家の提灯をもってヨミヤ参りをすると話していた婦人がいる。

その人はいつも和装で出かけると云っていた。

そんな姿を見たくてやってきた田原本町矢部。

鎮守の神社は杵都岐(きづき)神社である。

そういえば秋の祭りには伺ったことはなかった。

祭りの日は一般的な神事だと話す。

そうであれば夜のマツリの雰囲気を味わいたい。

早めに出かけて関係者に取材願いをしたい。

そう思って出かけた矢部。

着いた時間帯にいたのは近所の子どもたちだ。

自転車に跨って来たという。

鬼ごっこなのかわからないが既に立ててあった提灯辺りで遊んでいた。

社殿をいえばこれもまた神饌も供えていた。

ヨミヤの準備も終わっていたのである。

しばらくというかそれほど時間も経っていないころに男の人たちがやってきてローソクに火を点けていく。

底蓋を開けて火を点けたローソクを提灯内に入れる。

時間帯は午後5時半だった。

10月半ばも過ぎれば日が暮れると同時に夕闇に進んでいく。

1分、2分と時間が進む度に提灯の灯りが濃さを増していく。

撮りごろといえば撮りごろである。

神社の提灯に火が灯されたことを知って村の人も家の提灯に火を点けていた。

提灯は鳥居を潜って神社拝殿に向かって参られるに仕掛けている。

そう思うのである。

こういう在り方は天理市武蔵町も同じだ。

県内のあちこちで見られる形態であろう。

神社の提灯に火が灯されたことを知って村の人も家の提灯に火を点けていた。

設営並びに提灯灯しをしていた人たちは自治会役員。

祭礼の出仕される神職の手配から参拝者を迎えてお神酒を注ぐ役目をしている。

矢部は100戸の集落。

参拝者は多いという。

村に案内している時間は午後6時。

ヨミヤに大勢の人たちがやってくる。

ところが肝心かなめの神職が来られない。

連絡した時間が間違ったのか、それとも・・・。

緊急連絡する電話の返答は30分間違っていたということだ。

「こちら矢部放送、秋祭りは午後6時でしたが、神主さんのご都合で30分遅れの開催となります。よろしくお願いします」のアナウンスが村設置のスピーカーから聞こえてきた。

やむを得ないアクシデントに村全域に届くようにアナウンスされた。

大急ぎで支度した神職が到着した。

神職が位置する場は拝殿。

参拝者がお供えを役員に渡してから幣串で祓ってくださる。

低い声で祓の詞を唱えてから幣串で祓う。

頭を下げた参拝者に振る幣は左右に数度。

ありがたい祓はヨミヤの祓い。

祓ってもらえば役員から御供下げの紅白のハクセンコウをいただく。

次の参拝者も同じようにお供え、祓い、御供下げいただき。

次から次への順番待ち行列は鳥居辺りまで伸びていた。

祓ってもらった参拝者は拝殿右側に廻って本殿の前に向かう。

その場に立ってから氏神さんに向かって拝礼。

一般的な神事もそうだが、祓の儀があってから神事。

祝詞奏上などが行われる。

矢部のヨミヤに祝詞奏上は見られないが、まずは祓の儀を済ませてから拝むのである。

この形式は6月のさなぶりも11月の新嘗祭も同じようにして行われている。

神さんのお参りを済ませばお神酒をいただく。

役員さんがどうぞと差し出すカワラケにお神酒を注いでその場でいただく。

参拝者が少なくなって待ち行列が途切れるようになった時間帯は午後7時ころ。

和装で参ると話していたご夫妻も参拝するこの夜のお月さんはほぼまん丸。

前日は満月であった。

見ることはなかったが、この日の夜もまん丸お月さん。

老眼の私の目ではそう見えた。

(H28.10.17 EOS40D撮影)