先日、貧乏暇なしの合間を縫って、寒さのなかなか訪れぬ泉州、そして紀州へとふらりと南下していった。和歌山と大阪・難波のあいだを行ったり来たりするために、中間地点の堺に宿をとった。ようするに「南海 途中下車の旅」といった体である。

先日、貧乏暇なしの合間を縫って、寒さのなかなか訪れぬ泉州、そして紀州へとふらりと南下していった。和歌山と大阪・難波のあいだを行ったり来たりするために、中間地点の堺に宿をとった。ようするに「南海 途中下車の旅」といった体である。旅の主目的は、祇園南海の作品をまとまって見られる稀な機会を逃さないために、和歌山まで足を伸ばすこと。和歌山市立博物館で《祇園南海とその時代》が開催されていたのである。新幹線で大阪に入り、地下鉄御堂筋線で難波駅に出て、駅構内のサンマルクカフェでまずいコーヒーを飲んでから(サンマルクのコーヒーはたいがい旨くない)、おもむろに南海特急に飛び乗った。

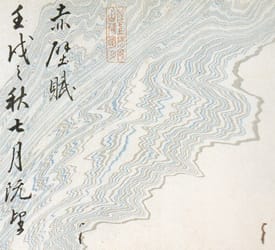

祇園南海(ぎおん・なんかい 1676-1751)は、江戸時代中期に紀州で活躍した儒者・詩人・画家・書家で、いわゆる文人画の始祖と讃えられる。墨梅、墨竹、山水画、詩、書を能くするが、こうしてまとめて見ていくと、南海のもっとも優れているのは書であると思う。たんに達筆であるというだけでなく、その流線には正道の美がもっとも盛んに露呈されているのだ。

手元の年譜によれば、紀州徳川家の儒官であった彼は25才の春、「不行跡」「放蕩無頼」のかどで知行召上げとなり、紀ノ川で謫居(たっきょ)するはめに陥っている。謫居の期間はじつに10年におよび(1700-1710)、経済状態は困窮をきわめた。謫居が解かれた翌年、幕府の命により、来日した朝鮮通信使の詩文応接の大役をつとめ上げ、その功をもってついに禄高を回復した。南海が朝鮮通信使の製述官・李東郭(イ・ドングァク)とのあいだで唱和した詩文は『賓館縞紵集』として、現在は和歌山大学附属図書館におさめられている。

私はこの「不行跡」が何なのか、気になってしかたがない。「放蕩無頼」がいかほどのものであったのか、彼の作品の敏にして清廉たるたたずまいからは、何もわからないのである。一説によれば、婦女暴行の罪との悪しき噂があるが、確かなことは知られていない。この「不行跡」が招いた10年の雌伏こそが、鍵を握るのではないか。たとえ彼の後半生が、紀州の名君・吉宗公の後ろ盾によって、順風満帆な業績に彩られていたにせよである。

祇園南海をギロギロと睨みつけて疲れきった。夕闇せまる和歌山市から南海電車を北上、堺市内の宿に荷をほどき、再び南海電車を二駅ほど南下。石津太神社のそばに、本物の旨い浪花料理を食わせる店があると聞いた「松(ときわ)」に入店。やがて他の客が引けて、最後の一人となった。店の主人と女将さんによる堺の地理についての解説を佳き肴としつつ、大振りの徳利から杯に差した燗酒を肝に染みわたらせ、泉州の夜は、ぬくもりのような感覚とともに更けていった。

フランク・ステラらが活躍する1960年代ニューヨークで活動後、東京、福島、群馬と転居しながら作品製作を続ける岡本健彦のドローイング展《風神・雷神 and the Tokyo Sky Tree》が、東京・日本橋人形町の壱粒舎ギャラリーで11月28日から開催される。

フランク・ステラらが活躍する1960年代ニューヨークで活動後、東京、福島、群馬と転居しながら作品製作を続ける岡本健彦のドローイング展《風神・雷神 and the Tokyo Sky Tree》が、東京・日本橋人形町の壱粒舎ギャラリーで11月28日から開催される。