【2011年2月25日初稿、2013年8月23日改版】

>>> 本能寺の変の定説は打破された!

>>> 信長による家康討ちはあり得ないという方へ

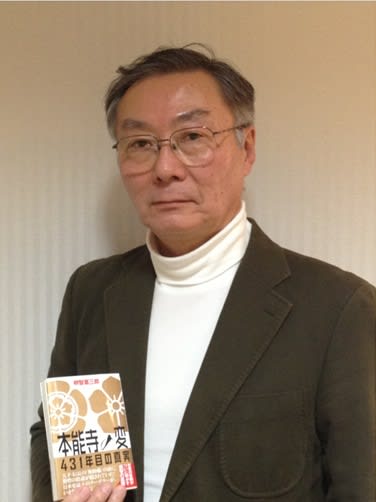

情報システム学会のメルマガにかなり長文の寄稿文を掲載していただいています。なぜ、これまで解けなかった本能寺の変の謎が解けたのか、拙著「本能寺の変 四二七年目の真実」の裏側を明らかにしています。拙著の読者には興味深く読んでいただけると思います。信長の黒人小姓「彌介」が重要証言の証人であったことについても触れています。

★ 情報システム学会寄稿文「SEが歴史を捜査したら本能寺の変が解けた!」

★ 情報システム学会のホームページ

この寄稿は慶應義塾大学理工学部同窓会が拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』に理工学部的価値を認めてくださって全校同窓会の年次総会である連合三田会大会(2010年)で私に講演をさせてくださったご縁から広がったものです。

およそ理工学部とは無縁の題目の講演「子孫が解き明かす本能寺の変」を選択してくださった理工学部同窓会役員の皆様の見識と勇気にはとても感謝しております。これこそ私学・慶應義塾の気風でしょうか。

★ 慶應義塾大学連合三田会での講演

★ 慶應義塾大学卒業生コラム寄稿

>>>トップページ

>>>ブログのご案内

>>>本能寺の変 四二七年目の真実

>>> 本能寺の変の定説は打破された!

>>> 信長による家康討ちはあり得ないという方へ

情報システム学会のメルマガにかなり長文の寄稿文を掲載していただいています。なぜ、これまで解けなかった本能寺の変の謎が解けたのか、拙著「本能寺の変 四二七年目の真実」の裏側を明らかにしています。拙著の読者には興味深く読んでいただけると思います。信長の黒人小姓「彌介」が重要証言の証人であったことについても触れています。

★ 情報システム学会寄稿文「SEが歴史を捜査したら本能寺の変が解けた!」

★ 情報システム学会のホームページ

この寄稿は慶應義塾大学理工学部同窓会が拙著『本能寺の変 四二七年目の真実』に理工学部的価値を認めてくださって全校同窓会の年次総会である連合三田会大会(2010年)で私に講演をさせてくださったご縁から広がったものです。

およそ理工学部とは無縁の題目の講演「子孫が解き明かす本能寺の変」を選択してくださった理工学部同窓会役員の皆様の見識と勇気にはとても感謝しております。これこそ私学・慶應義塾の気風でしょうか。

★ 慶應義塾大学連合三田会での講演

★ 慶應義塾大学卒業生コラム寄稿

>>>トップページ

>>>ブログのご案内

>>>本能寺の変 四二七年目の真実

| 本能寺の変 四二七年目の真実明智 憲三郎プレジデント社このアイテムの詳細を見る |

残念ですが、歴史学会の社会的責任というのは問題を先送りできる程度のものなのですね、情報システム学会と明智さんのますますの挑戦をこれからも応援してまいります。

*******************

ご無沙汰しています。

本能寺の変、2万部(8刷)販売おめでとうございます。

論文を早速拝読させていただきました。SEの経験があったせいか

あるいはYACSという言葉があったせいか一気に読むことができました。

読んでいくうちに、この論文は出版された本のイントロではないだろうかと感じられました。読み終えた後、早速、本能寺の変を本棚か

ら引っ張り出し、久しぶりに斜め読みしてみると、やはり以前読んだ時よりも内容に集中でき、わくわくしながら楽しく読めました。

また、今回の出版(本能寺の変)は新しい分野のプロジェクトと述べていますが、なるほどそうなのかと思いました。今回の論文がプロジ

ェクト計画書または基準書に、出版された本(本能寺の変)がそのアウトプットに相当するのでしょうか。今回の論文に基づく、本能寺の

変に続く次のアウトプットを期待したいと思います。

今後のますますのご活躍をお祈り申し上げます。

********************

内容の一部に、「バグを理詰めで迫っていくデバッグ作業」と書かれておりましたが、まさにシステム開発とはバグ解消をいかにうまく対応するかに懸かっていたと体験しておりました。

また「夜中に気付いたことをメモする」という内容も何度か経験しました。さらに「脳の中で

バックグランドジョブが走っている」とはうまく表現されています。

中国の故事によれば、このバックグランドジョブが活発に作動するのが、①トイレの上、②馬の鞍の上、③枕の上、が無我の境地になり最も良い3つの環境であると読んだことがあります。

故事とは別に現代医学によれば、脳の中でたんぱく質の作成変化過程により「アイデアがしっかりとした記憶(メモリ)になる」と言う、たんぱく質が変化していく過程とアイデアとの相関関係を分析解析した記事をなにかの雑誌で読んだ覚えがあります。

これに寄れば、最初のひらめきともいえるアイデアはほんの一瞬に生成されるだけのたんぱく質のため、直ぐにメモしないと、ひらめきのたんぱく質が消滅してしまうとなかなか思い出すことができないと書かれていた覚えがあります。

当時の部下に「ひらめきは直ぐにメモしろよ」と指示したことがあります。

さらに「出版社がどこでどれくらい売れているかを定量的に把握していない」とは驚きでした。

こんなところが、学会寄稿文からの私なりの感想です。

でも学会への寄稿とは敷居が高いと思っていましたが、内容も学会らしく素晴らしいものになっていると個人的に思っています。

では、お元気でまた会える時まで・・・・・