昨日の続きです。

室町時代の御伽草子の鴉鷺合戦物語(あろかっせん物語)です↓。まずは、前半の①〜③を。

①祇園林の鴉(からす)である東市佐真玄が、

②中鴨の糺の森の鷺である山城守津守正素の女を思いそめ所望するが拒まれ

③仲間を梟合(きゅうごう)し中鴨を攻めた。

では、勝手に検診します😚

①カラスからは、神武天皇を導いたとする八咫烏を思います。

祇園は、古都京都にあり、平家物語の「祇園精舎の鐘の声…」の祇園であり、応仁の乱の舞台でもあり、諸行無常の代名詞の様な場所です。

②糺(ただす)の森は、京都市左京区の賀茂御祖神社の境内にある林のようです。

以前ブログで紹介しました不思議な三本鳥居があります京都太秦にある木嶋坐天照御魂神社(このしまにますあまてるみたまじんじゃ)にも糺の森はあります。

「糺」は、「正しく直す」「誤りを正す」という意味で、太秦は、秦氏との繋がりが深く、賀茂氏も秦氏と武内宿禰と繋がりがありました。

③白鷺に失恋することより、カラスは中鴨を攻めます。ところで、中鴨の鴨から、カモ氏について書いておきます。

カモ氏は2氏が有名です。山城国の八咫烏を祖とする方と、大和国、大国主命の子孫大田田根子の後裔を祖とし、三輪氏と同族とされている方です。

この2氏を意識したカモ氏同士の戦い?が物語に込められているとすると、カラス(八咫烏)に攻められた白鷺にあたる方は、大国主命の子孫(三輪氏)ということでしょうか。

また、白鷺は山城守津守正素とあります。

山城国は畿内にあり、一宮に上賀茂、下鴨神社があります。

その山城を守り、さらには、津守の津は港の意味があるので、港(海)を守る一門が白鷺にあたるといえそうですね。

津守氏は住吉大社の歴代宮司の一族であり、また、天火明命(饒速日命)の流れを汲む一族です。

山城守津守の正素より、山も海も守る正しいモトは、白鷺の方だと作者は暗示しているようにも思えます。

また、梟合はきゅうごうと読むんですね。ふくろう(梟)🦉は森の智慧者、私のイメージでは息子の名前をミミズク(梟)に交換をした武内宿禰様(カモ氏の祖です)。

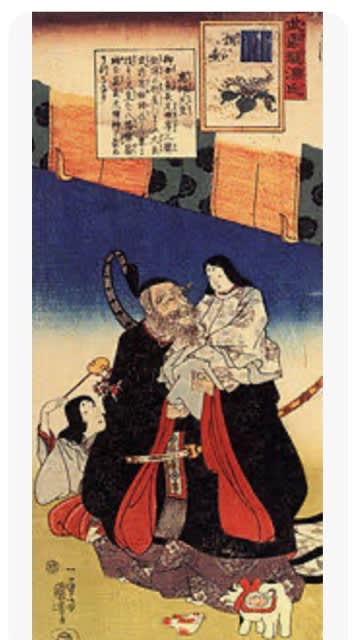

応神天皇を抱く武内宿禰。

八幡神は宇佐では応神天皇だとされています。しかし、八幡神はどこかスクナビコナ神のようであり、スクナビコナ神は白鷺伝説のある道後温泉に縁がありました。

道後温泉の白鷺

つづく