日本最大の琵琶湖から瀬田川→宇治川→淀川へと名前を変える川。

元の琵琶湖には竹生島があり、妹が参拝しています。

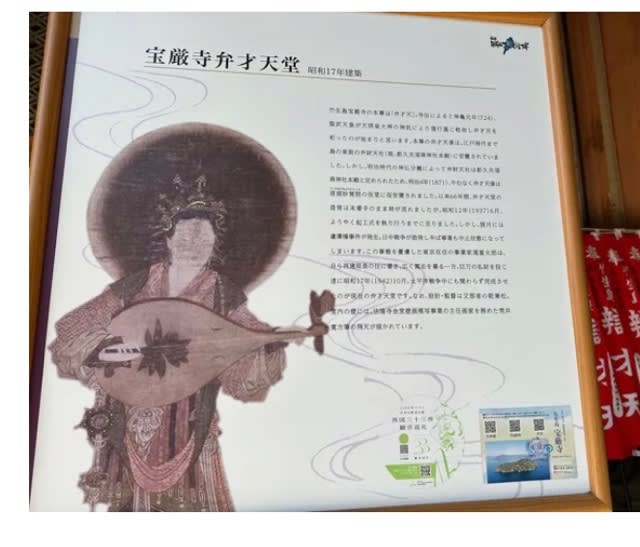

瀬織津姫(弁財天)は琵琶を持っていらっしゃいますね。

瀬田川については昨日書きましたので、京都の宇治川についても少し書いてみます。

宇治川には橋姫(はしひめ)という神様がおられるようです。

橋は、交通の便を良くしますが、一方で人の出入りが簡単になり入り乱れるために、橋渡しにより2つに封印されているエネルギーが交流して衝突したりすることもあるようです。

塞の神、道祖神は交通の神でもありましたが、人の流れを見張る神様なので、橋姫も同様の働きの神様でしょうか。

古代縄文時代信仰は、橋渡しなどで人の交流がなされることをエネルギーの放出と考えたのかもしれません。放出したら、一方でバランスを取るために止める塞ぐなどバランスが必要なのかもしれません。

そういうエネルギーの流れは、気のエネルギーのようであり、昇降する龍神の様でもあり、その気を感じるシャーマンが太古はおり、豊作の為に雨を願い祈りを捧げていたのかもしれません。

九州などは佐田京石のようなストーンサークル のような縄文跡地がありました。

たとえば、神社にあります地震を起こす神社の要石や、諏訪の巨石などもエネルギーのバランスを取り、地球をぐっと押さえ守護している石であり、私達が気付かないだけで、自然災害を抑える役目があるような気すらします。

人も磐座のように邪念なく無となり少しの時間でも静かに坐ったり、瞑想する人が増えると良いなと感じています。

地震に関係があるナマズについては、阿蘇国造神社など九州の神社に多く祀られており、土蜘蛛にも繋がる話がありますが、また後日紹介します。

地球破壊やら、大規模な埋め立て、橋をつくり、海中にまでトンネルをつくり、人の生活は便利になった一方で、エネルギーの磁場や門を人間が塞いだり、放出したり際限なくすることは、実は、人間が自然のエネルギーから離れることで自然災害を生んでしまっているのかもです。

人間が作りだした負のエネルギーは、人間がまた正なる静なるエネルギーで溶かす必要があるのかもしれません。

橋姫に纏わる日本の伝承に現れる女性は、鬼女、女神であるとされています。

古くは水神信仰の一つとされ、橋の袂に男女二神を祀ったことが始まりともいわれている。道祖神ですね。

橋姫の中でも有名なものが、

宇治橋に祀られる宇治の橋姫と、

大阪の淀川の長柄橋と、

滋賀県瀬田川の瀬田の唐橋の水神

であり、つまり、琵琶湖から流れる一つの川で呼び名を3つに変え3つの橋に坐します姫神様となります。

宇治川に架かる宇治橋の近くに橋姫神社があるようです。こちらは、正式には、上流から遷祀されたとされる瀬織津媛を祭っているようです。上流とは琵琶湖のことでしょうか。

小野篁がワニ氏だったことから、ワニ氏を調べ初めましたが、小野篁も閻魔大王への橋渡しのお役目のあった御方でした。

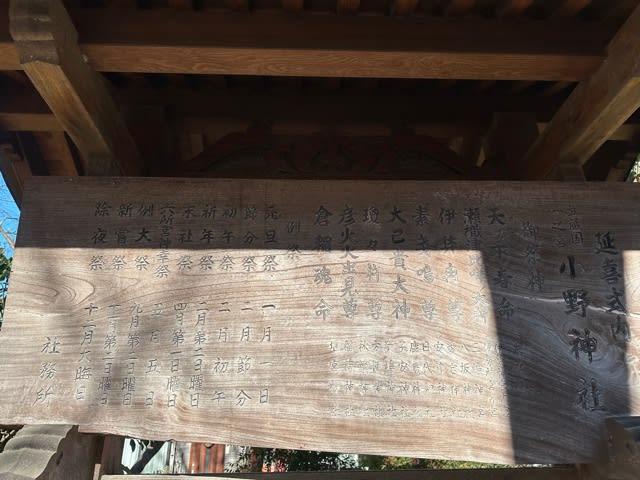

先日、妹と小野神社に早朝参拝しました。都会にありながらも静かに佇むお宮です。武蔵国一宮、御祭神筆頭が瀬織津姫様でした。

川にかかる橋についてですが、伊勢神宮の五十鈴川には、かつては橋はかかっておらず、人々は流れの緩やかな川を禊しながら渡っていました。

あるいは渡るための石が並べられており、そこを渡る時代もあったといわれています。

しかし、それでは大雨の増水のために渡れなくなることもあり、やがて橋がかけられるようになります。

伊勢にあります饗土橋姫神社の創建は、宇治橋が架けられるようになった平安時代より後、鎌倉か室町時代と考えられるようです。

伊勢神宮の五十鈴川の橋姫も、京都宇治と同じ瀬織津姫を祀っているようですね。伊勢の内宮にあります天照大御神の荒御魂は、瀬織津姫様です。

また、江戸の繁栄を築いた徳川家はこの橋姫を祖とし、その名を冠した一橋家を産み落としたとする説もあります。

ところで、瀬織津姫様は、白龍を思わせる饒速日命とご夫婦です。私の中ではずっと千と千尋の神隠しのハクのイメージです。

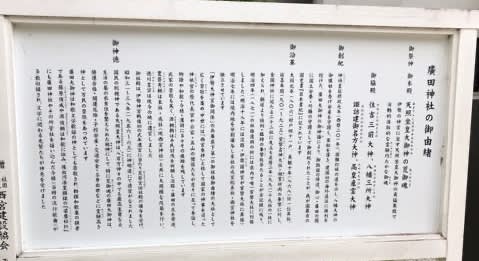

兵庫の廣田神社(西宮市)は、今は天照大神荒御魂を主祭神としていますが、戦前の由緒書きには、瀬織津姫を主祭神とすることが明確に記されていたようです。

昨年、妹と参拝しました。

御神体の神鏡は、元は宮中の賢所に祀られていたようですが、武内宿禰・神功皇后の御代に廣田神社へ遷したことが廣田神社由緒書きに記されているようです。

瀬織津姫は祓戸の水神ですが、どこか隠されたり、名前を弁財天やら市杵島姫など沢山お持ちの水の神です。名前は人がつけますから、変えることはできますが、神様の働きやエネルギーは変わらない。しかし、神社祭祀において、作為的に何か大きな変更が加えられたことはうかがえそうです。