すべてPENYAX OptioWP

9:25 登山口出発

上ホロカメットク山(1920m)まで4.4Kmである。

標準登山時間は2時間20分 標高差650m

今日登る上ホロカメットク山は、画面左上部の山らしい。

9:39 登山口から14分歩くと三段山への分岐であるが、崖尾根の崩落があって通行止めになっていた。

登山道に今まではなかった四角いマンホールのようなものがあった。

北海道のマークが付いていた。

安政火口の全容が見え出す頃、カメラを並べる人たちがいた。

富良野岳の山麓の紅葉を撮影しているらしい。

太陽は見えないが、雲を通ってくる光か形の良い雲を待っているらしい。

結構気合を入れているお嬢さんに見えたが、昔のお嬢さんであった。

姿かたちに惑わされた。か、

9:58 ヌッカクシ富良野川に着いた。

涸れ沢とのことだが、融雪時や雨が降れば水が流れるのかもしれない。

その様子も見てみたいものだ。

ザックに腕章を付けた人たちが通って行った。山岳パトロール隊?

川を渡ると富良野岳と安政火口への標識がある。

振り返ると三段山の下の夫婦岩が見える。

その左手にカメラのようなものがあり、撮影時には気がつかなかったがその構築物の右手に人が見える。

なだらかなD尾根を越えるといよいよ登山道らしい道が現われる。

10:23 上ホロ分岐に到着

登りはじめて約1時間経過

「上ホロカメットク山分岐まで1.7Km」の標識を見て、左の急斜面に取り付く。

大岩ゴロゴロの道を登ったり、木道が設置されて道が広がらないようにされていたり、

ガスっているとはいえ、時々左右に目をやるとチングルマやススキ、ナナカマドが秋の季節を告げている。

10:54 上ホロ分岐まで600m地点

上富良野岳直下か、急な登りだが丁寧な木の階段が延々と設置されている。

雨が降っていないので滑りを警戒することなく安心して登る。

写真左手は化物岩なのであろうか。

ちょうどガスが晴れて下界まで見渡せる。

安政火口のすぐ淵の道を登る。

遙か下に紅葉しているのが見える。

風が吹くと持っていかれそうで、見たいし恐ろしいし、で

コケモモの畑で

この辺はチングルマなどのお花畑が広がっており、花の時期は見事だろう、と想像した。

とんがったギザギザの岩は「八ツ手岩」だろう。

安政火口から離れて、右に回りこむように上富良野岳を登る。

溶岩の塊の傍を通る。

11:40 上ホロ分岐に到着

雲の中で展望は得られない。

11:42 上富良野岳山頂に到着 といっても分岐から2分の所で、周りが見えないので頂上標識の証拠写真

分岐からかすかに見える踏み跡を下ると、強い風にさらされたハイマツの骨が

11:48 上ホロ頂上と上ホロ避難小屋への分岐に

12:05 上ホロ山頂到着 所要時間2時間40分(夏山ガイドは2時間20分)

山頂標識の前の岩

ガスの中は安政火口である。

見えないからなお不気味である。

13:30 雲の中を下山開始

周りの景色がかすんで幻想的で、あの世の世界のようである。

しかし、雲の下に出るとすぐ現実がある。

ナナカマドの実の向こうに富良野岳

2種類の楓があった。

葉の形が違うので、名前も違うのだろうが私には分からない。

D尾根から見る安政火口の紅葉

15:23 下山

上ホロ下山時に出会った、富良野岳から上ホロを回った単独行の女性に駐車場で出会う。

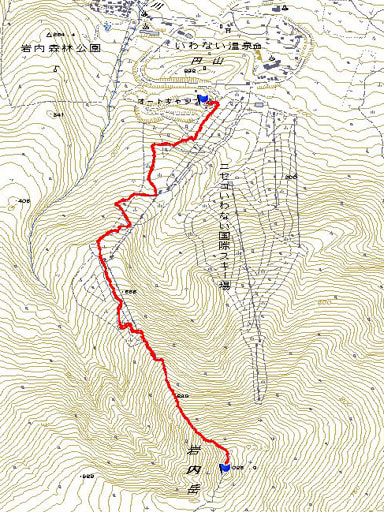

GPSトラック

眺望の良い時にまた登りに来たい山である。