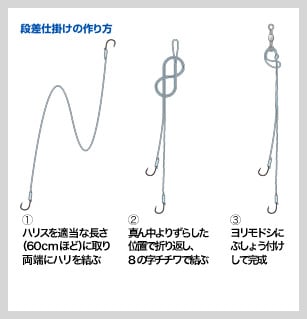

日本海に面する島牧の平磯のように、沖に飛び根のあるところで根魚を狙う時に、夜の暗い内はイカゴロを胴突き仕掛けの下針に付けている。この時、アイナメさんに倣い、ゴロ針と子針を連結結びにはせずに、ペアー結びを作ってから図のような「段差仕掛け」結びにしている。

段差仕掛の図(詳しくは、このHPを参照のこと):http://event.rakuten.co.jp/sports/tsuribito/?scid=s_kwa

図の場合は、本州のアイナメ狙いで、使う虫の付け方によって段差の下針の方が、房掛けにする都合でサイズの大きいものを使っている。淡水のフナ釣りの下針に使う時もある。春先の島牧では、夜なかにカジカや根ボッケも狙ってゴロを付けているので段差の上針の方が大きいサイズになる。しの兄さんのように、がまかつのカジカSなどで統一して全て同じ針にしておくのも、大物を逃さないコツかもしれない。

肝腎の段差仕掛けを北海道で活かす釣り方は、本州のアイナメ狙いと同じ考えに立つことだ。朝まず目にイカゴロを付けるのをやめて遠投に切り替える。出来るだけハリスの絡みを少なくする為に、カツオなどの身エサは段差の下針に付けて、塩イソメや岩虫などの虫エサを上に付けるのである。

魚の食いが立って忙しくなる朝まずめに、仕掛けを変えずにエサを変える。遠投によって、広く釣り場を探ることが出来るし、エサの付いた針が3ケに増えるので楽しみも増す。喰いが立っている時には、糸絡みを取らないで、ごてごてのままでエサを付けても魚は喰ってくる。ごてごての状態で投げて魚を逃がさないようにしている間に新しい仕掛けを用意する。支笏湖のヒメマス釣りの喰いあげの時で経験していると思う。