座談山に着き、ここから富士山方面を見ますが、霞んでいて、とても眺めが届かないようです。

それでも、少し粘ろうと思い、持参の菓子や、スナック類をお腹に詰めて、時間を稼ぎます。

恐らく、20分位はそうしていたと思いますが、視界は向上してきませんでしたので、諦めて座談山を下って行きます。

座談山 ↓

座談山の山頂らしき場所は、ほんの少しだけ奥まった場所にあり、三角点の標石もないし、視界も良くありませんので、訪れる人はほとんどないようです。

こんなに寂れた”山頂”も珍しいですね。

座談山の富士山ビューポイント ↓

この鉄塔の足のあたりから、富士山や南アルプス方面が良く見えるはずなのです。

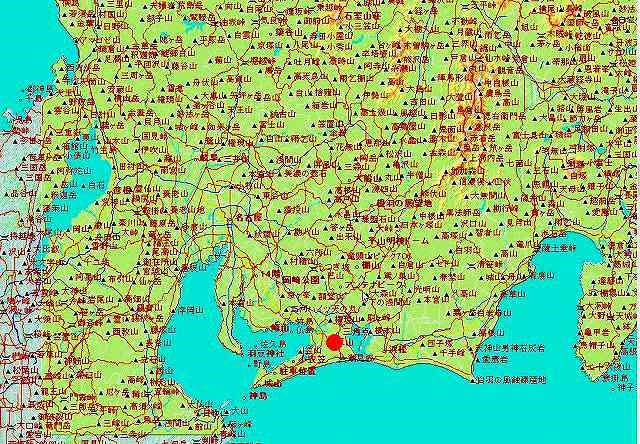

富士山の方角 ↓

富士山の方角を撮りますが、今回は富士山が見えませんでした。

見える時なら ↓

これは2013年の4月に同じ場所から撮った画ですが、それ以来、拙者、雲霧雨左衛門は、ここで富士山を見ていません。

浜名湖 ↓

近くの浜名湖方面でさえも、こんな見え方しかしてくれません。

石巻山 ↓

石巻山方面も、近年は手前の木が伸びてしまい、見える場所が限られてしまいました。

座談山を下る ↓

富士山のお出ましを待っていましたが、体が冷えてきたので、もう山を下ることにしました。

稜線上の道を下り始めますが、身体が冷えた所為なのでしょうか、傷めた前胸部が痛みだし、歩行さえも困難になりました。

この分だと、駐車場に着くのは夕方になるのかな、と危惧して、恐るおそる足を踏み出していきます。

カンアオイ ↓

被写体を見つけて、写真を撮ろうとして屈みこむと、痛みが走ります。

やむを得ず高い姿勢で、思い切りズームして写真を撮ります。

綺麗な模様の葉ですね。

今回の折り返し点 ↓

ここまではかなり急な下り道でしたが、これからしばらくは、山斜面の巻き道になります。

身体が温まると、痛みが和らぎ、なんとか歩運びできるようになり、ほっとしています。

巻き道歩き ↓

しばらくの間は、上下の凹凸の無い、こんな道を歩いて行きます。

イズセンリョウ(実) ↓

蕾 ↓

イズセンリョウは、花の蕾と実を、見ることができました。

アオキ ↓

アオキの実は、ここで初めて見つけました。

尾根に上がる木段 ↓

先ほどは、この階段の上をすり抜けましたが、今度は、階段の下をすり抜けていきます。

一息峠 ↓

ここまで来ると安心です。葦毛湿原までは、あと20分ほどで戻れます。

湿原目指す ↓

一息峠からは、今までの巻き道とは違って、下り勾配のある道となります。

バイケイソウ群落地 ↓

途中で、バイケイソウの群落地の脇を通りますが、バイケイソウは、その気配がまだありません。

ミヤマシキミ ↓

道に近いところで、たくさん赤い実のついている木がありました。これはどうやら、ミヤマシキミのようです。

木道の始まり ↓

木道が見えると、下り勾配が殆んど無くなった、ということになりますので、安心感が出てきました。

葦毛湿原内 ↓

湿原内のいたるところに、こういう回復作業の理由や、その結果報告、そして、湿原保護の注意書きが示されていました。

シラタマホシクサ ↓

この湿原の”名物”的な存在のシラタマホシクサも、少しずつ回復基調にあるようです。

木道交差点 ↓

湿原の中央部で、木道が交差しています。小生は湿原を出る方向を採ります。

ウメモドキ ↓

ここでもまた、小さな赤い玉が、たくさん生る木を見つけました。近づくと、ウメモドキのようです。

湿原前広場 ↓

湿原内の木道を下りると、そこは、来た時に通った広場です。

アセビ ↓

来るときに気づかなかった、アセビの木です。蕾をたくさんつけています。

駐車場着 ↓

導入路を帰って行きます。やがて駐車場が見えて来ました。

総歩行数 ↓

大した歩数ではないのですが、身体の痛みが出て、相当難儀をしてしまいました。

喩えとしては、横綱稀勢の里関には失礼なことかもしれませんが、怪我はきちんと直してから、”お仕事”をするものですね。

「お仕事しながら怪我を治す」・・・・なんて、とんでもない料簡間違いだ、とつくづく思い知らされました。

それでも、少し粘ろうと思い、持参の菓子や、スナック類をお腹に詰めて、時間を稼ぎます。

恐らく、20分位はそうしていたと思いますが、視界は向上してきませんでしたので、諦めて座談山を下って行きます。

座談山 ↓

座談山の山頂らしき場所は、ほんの少しだけ奥まった場所にあり、三角点の標石もないし、視界も良くありませんので、訪れる人はほとんどないようです。

こんなに寂れた”山頂”も珍しいですね。

座談山の富士山ビューポイント ↓

この鉄塔の足のあたりから、富士山や南アルプス方面が良く見えるはずなのです。

富士山の方角 ↓

富士山の方角を撮りますが、今回は富士山が見えませんでした。

見える時なら ↓

これは2013年の4月に同じ場所から撮った画ですが、それ以来、拙者、雲霧雨左衛門は、ここで富士山を見ていません。

浜名湖 ↓

近くの浜名湖方面でさえも、こんな見え方しかしてくれません。

石巻山 ↓

石巻山方面も、近年は手前の木が伸びてしまい、見える場所が限られてしまいました。

座談山を下る ↓

富士山のお出ましを待っていましたが、体が冷えてきたので、もう山を下ることにしました。

稜線上の道を下り始めますが、身体が冷えた所為なのでしょうか、傷めた前胸部が痛みだし、歩行さえも困難になりました。

この分だと、駐車場に着くのは夕方になるのかな、と危惧して、恐るおそる足を踏み出していきます。

カンアオイ ↓

被写体を見つけて、写真を撮ろうとして屈みこむと、痛みが走ります。

やむを得ず高い姿勢で、思い切りズームして写真を撮ります。

綺麗な模様の葉ですね。

今回の折り返し点 ↓

ここまではかなり急な下り道でしたが、これからしばらくは、山斜面の巻き道になります。

身体が温まると、痛みが和らぎ、なんとか歩運びできるようになり、ほっとしています。

巻き道歩き ↓

しばらくの間は、上下の凹凸の無い、こんな道を歩いて行きます。

イズセンリョウ(実) ↓

蕾 ↓

イズセンリョウは、花の蕾と実を、見ることができました。

アオキ ↓

アオキの実は、ここで初めて見つけました。

尾根に上がる木段 ↓

先ほどは、この階段の上をすり抜けましたが、今度は、階段の下をすり抜けていきます。

一息峠 ↓

ここまで来ると安心です。葦毛湿原までは、あと20分ほどで戻れます。

湿原目指す ↓

一息峠からは、今までの巻き道とは違って、下り勾配のある道となります。

バイケイソウ群落地 ↓

途中で、バイケイソウの群落地の脇を通りますが、バイケイソウは、その気配がまだありません。

ミヤマシキミ ↓

道に近いところで、たくさん赤い実のついている木がありました。これはどうやら、ミヤマシキミのようです。

木道の始まり ↓

木道が見えると、下り勾配が殆んど無くなった、ということになりますので、安心感が出てきました。

葦毛湿原内 ↓

湿原内のいたるところに、こういう回復作業の理由や、その結果報告、そして、湿原保護の注意書きが示されていました。

シラタマホシクサ ↓

この湿原の”名物”的な存在のシラタマホシクサも、少しずつ回復基調にあるようです。

木道交差点 ↓

湿原の中央部で、木道が交差しています。小生は湿原を出る方向を採ります。

ウメモドキ ↓

ここでもまた、小さな赤い玉が、たくさん生る木を見つけました。近づくと、ウメモドキのようです。

湿原前広場 ↓

湿原内の木道を下りると、そこは、来た時に通った広場です。

アセビ ↓

来るときに気づかなかった、アセビの木です。蕾をたくさんつけています。

駐車場着 ↓

導入路を帰って行きます。やがて駐車場が見えて来ました。

総歩行数 ↓

大した歩数ではないのですが、身体の痛みが出て、相当難儀をしてしまいました。

喩えとしては、横綱稀勢の里関には失礼なことかもしれませんが、怪我はきちんと直してから、”お仕事”をするものですね。

「お仕事しながら怪我を治す」・・・・なんて、とんでもない料簡間違いだ、とつくづく思い知らされました。