APECが終わったと思ったら今度はG20。

それを前にして、イギリスのキャメロンが、ロシアが前向きにウクライナ人のためのうんちゃらかんちゃらだったら制裁が解除されることもあるだろう、みたいなことを言っている模様。

ウクライナで戦闘がどうしたこうしたというのは、この条件。

で、順当に考えれば、ウクライナ情勢があって、ロシアの制裁追加・解除、ということだけど、でもこれって逆に使っているような気もしないでもない。

つまり、最初に制裁ありきなので、ウクライナでは情勢は悪化しなければならない、OR 制裁は解除すべきなのでウクライナ情勢は改善した、みたいな。

さてそこで、制裁なんだけど、どうなんでしょうねぇ。なんかロシアは本当に制裁を解除してほしいのかそこらへんに疑問を持つ私。

金融の話じゃなくて、むしろ交易とプレゼンスの問題として、何か黒海・地中海方面が気になる。欧州からの食糧輸入を禁止にしたあたりから、これってロシアにとっては結構いい話になったりして、と書いたけど、まだそう思ってる。だとしたら、あと1年ぐらい制裁されててもいいかな、ってところじゃないかと。

■ 黒海・地中海、そして外洋

というのは、ひょっとしたらロシアはこんな感じの変化を望んでいたりして?とか見えるから。

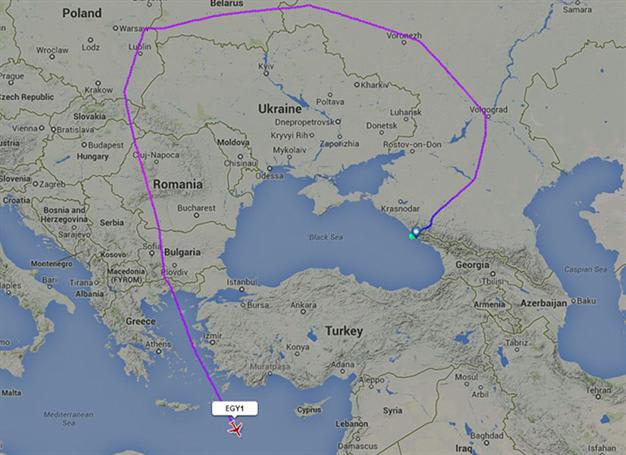

- 食料を欧州から入れるのを止めてエジプト、トルコ、南米から入れるとなると、その輸入場所は間違いなく地中海→黒海のルートとなる。

- ロシアの人口密集地に黒海から食料を運ぶためには輸送計画を作らないとならない。道路網、鉄道網、そして運河の整備。

- エジプトもそうだけど、南米から大西洋、地中海、黒海を通って食料を運んだ船は、返りは空では帰りたくない。すると、ロシアおよびユーラシア連合との交易関係が開発または再開・拡張される可能性が高まる。

- 地中海を通ってロシアおよびユーラシア連合にアクセスできる航路が活性化したら、ギリシャ、イタリアが俺はEUだからさ、とかいって黙ってみているってことは多分ない。というか、既にギリシャはロシアに輸出してるという噂まである。ま、トルコを経由すればいいだけだし、北の方もポーランドあたりがベラルーシを経由してシール張り替えてるといういわゆる迂回の話は後を断たない。北の話はポーランドが絡むから露出が大きいが南はあまり出ない。

- しかし、問題は地中海・黒海を通して、南米の市場と繋がるロシア・ユーラシア連合じゃないのか・・・

と私は思うわけです。問題って、ロシアから見れば結構なことだけど、欧州、ひいてはthe Westこれでいいのか、みたいな。

で、交易相手が安定的になる見込みがたてば、ロシア中心部の黒海沿岸に対するアプローチも従来の黒海沿岸の保養地みたいな認識から、重要な航路の終着点であり出発点になる。

プーチン政権はソチ五輪をやったぐらいなんだから、黒海沿岸の開発を進めてるしそれを重要視していることは確実。しかし、その意味は単なる軍事にとどまらず、南から物を入れた方がヨーロッパロシア部を発展させやすいという意味だったりするのかな、など思うのだった。

そのためには、ロジカルに考えて、多くの物品を黒海をハブとして動かしたいのなら、大量の物資のある欧州、特に西部からの主に陸上を輸送経路とする輸入を減少させるというのは、願ってもない話ではないのか?

■ 地中海文明ファンの皆様お待たせ?

この話は、ロシア輸入禁止措置と地中海東岸でも書いたんだけど、やっぱりまだ何か気になるわけです。

で、なんで私がこの流れにひっかかってドキドキしているのかというと、10年ぐらい前(もっとか?)に読んだ『地政学入門』の中のソ連の国内水系の重要性の話を思い出すから。

(この本は初版が1984年と古いけど、その分最近の本に多いシンクタンクだの大学だのの学説だの視点の売り込みがないのが素晴らしい。)

|

地政学入門―外交戦略の政治学 (中公新書 (721)) |

| 曽村 保信 | |

| 中央公論社 |

ソ連は大陸国だと考える人が多いが、ここは国内水運が発達しているので(かつ河川の幅が広い)ので、大型船は無理でもゆうに外洋を航行できる船舶が国内水系から積み替えなしで外洋に出ていくことができ、周辺海域と合わせた水運の概念が他の国と違う非常に特殊な国だ、と著者は指摘する。図式的な言い方をすれば、ソ連の国内水系が切れ目なしに南米の大河を経てさらに内陸部まで続いているということだ、と。

この本は冷戦時代中に書かれたものなので啓発の意味を込めて多少大げさに、つまりソ連の脅威を煽っているところもあるとは思うんだけど、でもそれにしても、次のパッセージが印象に残った。

「少なくとも、事、海に関する限り、ソ連はローマ帝国の完全な継承者であろうとしている。それは、1968年に黒海艦隊の一部が地中海に常駐を始めた際に、タス通信が、「ソ連は、黒海-したがってまた地中海における一大勢力として、この地域におけるプレゼンスの当然な権利を行使する」(ゴルシコフの論文より引用)と、声明したことによっても知られる。(p.196)

地政学プロパーの人が何を考えているのか知らないけど、黒海、地中海東岸の歴史に興味のある私にとっては、もしこの著者のいうような状況であったとしたのなら、西欧文明にとってソ連は倒すべきもの以外の何ものでもなかったんだろうな、などと思えたわけです。

地中海東岸というのは、現代ではなんだかさっぱりなところに見えるけど、でも、こここそ、西欧史のある種の楽屋裏みたいなところだろうと。その楽屋裏を見せずに、西欧というルネサンス頃にようやくなんとなくまとまって来たアイデアを、いかにも人類一般の「普遍」の具現化であるかのように錯覚させて進行しているのが現代というものであろう、と。

であれば、その楽屋裏にフォーカスがあたるとは、つまるところ西欧の書き換えになるんだろうな、と。(だからソ連は倒すべし、だったのに、ソ連よりずっと歴史性のあるロシアを復活させてどうするのよ、なのね)

■ 実体経済と金融経済

文明論的な話は一世代ぐらいじゃ話は決まらないから趣味の問題でいいんだけど、現実的に考えてこのままロシアによる対欧州の食料制裁が続くと、交易の相手が変わり、相手が変われば航路も変わる、ってな可能性の方はまったくリアルな話だと思う。また、たとえ一回チャラになっても、志向が確認され施設が拡充されればこの話は生きていくだろう。ロシアは気が長い。

なんというか、西欧とその派生物であるアメリカがやたらにお札を刷りまくって、投機に次ぐ投機で株価やら為替を動かし、なんだかなぁというオーディエンスを前にばたばたしている一方で、大量の現物資産を持った人々(ロシアやらカザフやら)が交易圏の拡大に余念がないというのは、なにかとても象徴的だと思う。

ドルを使わない、非ドル化とかいう話も、別にドルの代わりにユーロ、元、ルーブルをとかいう話じゃなくて、現地通貨決済を模索しよう、国際通貨決済しない方法を探そうということじゃないのかと思う。「自国通貨での決済が増えれば、アメリカのドルの影響力が低下する」(NHK)、という意味を取り違えている人が結構いるように思う。つまり、バーター式、相殺式の決済がちらつく。値を立てたバーター式だったら自由貿易の侵害にもならんだろうし。

フィナンシャルタイムスあたりが、ISより脅威なのはロシアだと叫ぶ理由は大有りなの。

■参考記事

経済制裁と地政学

|

ドリップコーヒーギフト ≪各種ギフト対応≫SBX-50D |

| 味の素ゼネラルフーヅ | |

| 味の素ゼネラルフーヅ |