6月22日は、ロシアの記憶と悲しみの日で、モスクワではプーチンが無名戦士の墓に詣でていた。

どうしてそうなるのかというと、1939年6月22日がドイツ軍がソ連向けて侵攻を開始した日だから。

その同じ日、ソチでは、ドイツ サッカー協会が第二次世界大戦の犠牲者のために花を捧げていた。

Russia: FIFA President and German Football Association visit war memorials

誰か知らないけどこの人はサッカー協会じゃなくてドイツ軍の人ですね。

サッカー協会の会長グリンデルさんは、

私たちが今日ここにいるのは、犠牲になった人々に対する敬意を示すためである旨を述べた。

http://tass.com/society/1010672

とはいえこのブログ的には、別のことを言いたい。

これはやっぱり、ドイツはモスクワでは勝てないということなのではなかろうか。おほほほほ。

特に絶対勝てると思った時には最悪の場所なんじゃなかろうか。おほほのほ。

って、そんな意地悪を言わないのがFIFAなんですよ、だからこれは食卓の冗談ね。

でも、きっと世界のあちこちの食卓で言ってる人いると思うな。あれだけバカスカ打っても入らないというのはどこかに運というものが関係するんだよ、だって。やっぱりね、みたいな。

メキシコ勝利!

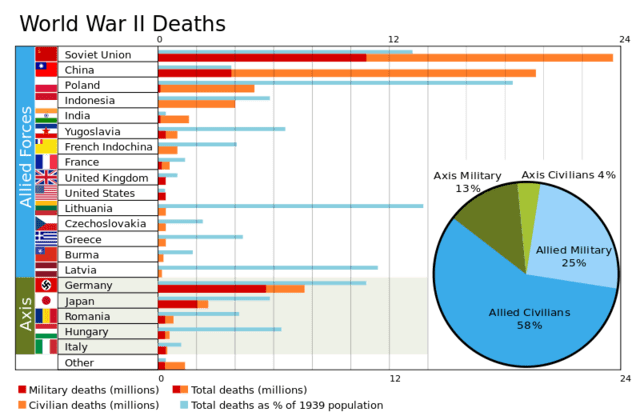

ここから見た時、ソ連、中国、ドイツといった犠牲者数がものすごく多い地域は、誰かの利益のために世界大戦を起こすなどもっての他という考えに、大まかにいえば国民的支持があるように見え、

大した犠牲も払ってないのに、そして半分以上プロパガンダで法外な利益を得た、アメリカやイギリスがいつでも戦争が好きで好きで仕方がないのもわかるというものでしょう。

何がプロパガンだって、ナチスを倒した主体はソ連であって、アメリカでもなければイギリスでもない、というまったくもって事実以外の何物でもないことを、各国民に忘れさせ、戦闘の推移からいえば付けたしに過ぎないノルマンジー作戦を、あたかも第二次世界大戦を決した何かのように思い込ませてきたことでしょう。

前にも何度も書きましたけど、私自身、ノルマンジーをまさかそんな風に受け取ってる人が多数いるなんて、信じてなかった。単に、アメリカ人は自分の活躍したところを見たいだけなんだろう、ぐらいにしか思ってなかった。ところがどっこい違ってたし、これは作為として行われていたというのをここ数年知って、こんな悪い人たちが世の中にいるのかと呆れたところ。

さらにいえば、ついには、欧州戦線の主たる目的が、ユダヤ人殲滅を一意に目的としていたかのような物語がここ20年ぐらいはあったわけです。これも作為でしたね、ほんと。

ということで、そんなことにつられず、ドイツ人とロシア人が、何があったかを自分たちで確かめ合うのはとても良いこと。

■ 今にしても思えば

今にして思えば、2015年の戦後70周年を記念した年に、当時外相で現在ドイツの大統領のシュタインマイヤー氏がボルゴグラード(スターリングラード)の市民を前にしてスピーチをしたことが和解の道筋に着くための一歩だったと言っていいんだろうと思う。

ドイツ、ロシア外相スターリングラード訪問

当時から今に至るまで、日本を含む西側メディアではまったく取り上げられてないですが、シュタインマイヤーの発言を私は胸がしめつけられるような気持ちになりながら読んだし、今もそう。

https://www.youtube.com/watch?v=mKvnbVw1P5Y

大雑把こういう感じです。

1941年、とある教室で教師が黒板に

5月30日 授業テーマ:私の将来の職業

子供達はそれぞれ、機関士、医者、物理学者、教師と語ります。

ほどなくして戦争。暗い教室、老婆が「ワーシャの戦死通知が来ました。」

新聞の「勲章」(ソ連時代の新聞名の横にはレーニン勲章等が印刷されていました)を切り抜き、生徒の写真に貼ります。「最後、おしまい」

時は流れ戦後、1年生の教室

9月1日 授業テーマ:私はどういう人になりたいか

子供達は、獣医、小児科医、学者、バレリーナ。教師はおもむろに壁側に目を遣り、「何になるにせよ先ず大切なのは本当に良い人であれということ。それから祖国を愛すること。その愛があるからこそ私たちは生きているのです。」壁には「私たちの英雄 1941年卒業生」と写真が掲げられています。ビデオの最後に「このことが無駄にならないように 6月22日」 ЖИТЬ(プロジェクト「生きる」)

ロシアには、早々に降伏しておればもっと犠牲者が少なくて済んだとぬけぬけと語る「リベラル」が少なからず存在します。(こういう連中を情報源にしているのが西側マスコミ)彼等から見れば押しつけがましい、プーチンのプロパガンダと非難するのでしょうが、僕はこれとか、5月9日の「不滅の連隊」とかは、次世代に対し戦争観、正確な歴史を伝えるのに大いに役立っていると評価します。「絶対に戦争は起こしてはならない」というのはロシアでは(ソ連時代でも)各世代共通の認識だと思います。討論番組である人が、「ロシアはいつも戦争を終わらせるために戦っているんですよ」と。現在に至るまでそういう役回りというのは実に皮肉なことです。今のドンバスの戦争も、14年4月の段階ではキエフのネオナチ政権といえども戦争開始にかなりの躊躇があったと僕は見ています。(彼等はソ連で教育を受けてきた人達ですから)それを無理矢理ドルの力で脅し開戦にもっていったのは「海の向こうの国」(ロシア語の表現)です。

ご趣旨同意します。

また、ドンバスの件も私もだいたいそう思ってます。

要するに、外からの金で人々を買って来た人たちと買われた来てほとんどファミリービジネスになってる人たちに抗するには人数しかない。

自分たちは去っていくだろうし、しかしまた必ず何かが来る。その時頼りになるのは人々が抗する以外にない、というロシア支配層の判断が「不滅の連隊」の育成なんだと理解しています。