先週、中国が人民元建ての原油先物取引を開始した。

日経の説明ではこんな感じ。

中国、原油先物が上場 人民元建て

- 2018/3/26 10:33

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2856643026032018EAF000/

【上海=張勇祥】中国で26日、人民元建ての原油先物が上場し、取引を開始した。2017年に世界最大の原油輸入国になった中国は、自国の需要動向を国際価格に反映することを狙う。原油取引の大半がドル建ての現状に、くさびを打ち込む思惑もある。

(略)

世界の原油取引は米国のWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)、欧州の北海ブレントが指標となってきた。中国は原油輸入国として台頭しているにもかかわらず、欧米主導で価格が決まることに不満を抱いてきた。自国での原油先物の上場で、既存の秩序に一石を投じる。

日経とは独立に(笑)、ちょっとまとめてみるに、こんな感じだろうか。

(1) 中国の需要動向を国際価格に反映させる

→ 欧米の仕切りで上下していた国際価格の一角が崩れる

というのが主たる動機であり、その効果も見込めるだろう。しかしこの動きは人民元建て(または各国の通貨建て)で原油取引をしましょうというもう一つ大きな流れの中で起こっている。

すなわち、

(2) サウジは人民元建てで石油を売ることになるんだろうか

というテーマが随伴する。

そりゃサウジさんはアメリカ(英米)に保護されるからこそサウジ王家のサウジアラビアなんだから、ドルを捨てたりしないんじゃないの、となる。

すると、中国は、だったら俺はもっと他から買う、特にロシア、という選択肢がある。

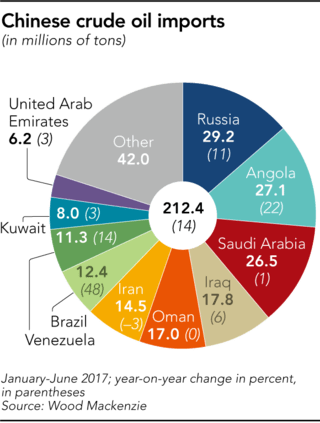

現在のチャイナの原油輸入のトップはロシア。

しかしずっとそうだったかというとそれは違っていて、つい最近まで圧倒的にサウジからの輸入が比率としては多かった。中国の輸入量は経済発展と共に増えるから、その増えた分は大分ロシアに偏ったというのが正確な言い方かもしれない。

一番下の茶色がサウジ。別に減ってないことがわかる。濃い緑のロシアが増えた。

サウジの原油輸出の仕向け地におけるチャイナの割合は、10%程度。日本とほぼ同じ。

ちなみに日本の原油輸入はこんな感じ。ちょっと古いけどそんなに大きな変化はないと思う。

■ 考えてみる1

これらのことから考えてみるに、チャイナはロシア産を増やすことは普通に確定でしょう。場所的にも戦略的にもリスクがないんだから、安心して買う。

また、このゲームで結構な波乱要素となるのは日本ではあるまいかと思ってみたりもする。なぜなら、日本にとってもロシア産原油はあまりにも近いところに存在するから。サハリンとかとか。

一方で中東は波乱含み。その中東に原油のほとんどを依存する現在の体制の方が冷静な頭でいえばむしろ異常。

ということでロシア産を現在の倍の10%ぐらいまで増やすことがあっても全然驚かない。そして、そうであるのなら、それは韓国にとっても事情は同じだ。

ということでこれら極東3国がちょっとずつ中東産から近所産、あるいはイラン、インドネシア等々の他の地域へとシフトしていくことが考えられる。いっぱいあっていいね!

となると、サウジは、ドルでなけりゃ売らないなどとは言っていられなくなる確率が増大する。事情はカタール、UAEといった国々でも同様。

■ 考えてみる2

このゲームはしかし、原油にとどまらないだろう。同じことは天然ガスの輸出入でも起こるだろう。

アメリカが必死になってあちこちで天然ガスを売ろうとしているのは、ひょっとしたら石油で失う分のドルの流通を支えようとしているのではなかろかなど考えないでもない。ドイツとロシアを崩そうと必死になっている。

が、しかし、ドイツがロシア産をこれ以上入れなくなったとして(つまりノードストリーム2がダメになったとして)も、アジア側の変化がそれを埋め合わせてしまう可能性は、日々増大する。

すなわち、中国がロシアとの間でパイプラインを着工しているが、それは来年にも稼働しそうだという状況にある。来年が再来年でも同じことだが、いずれにしても、パイプラインでもってくる天然ガスとLNGの値段の差がなくなるような魔法がない限り、中国はロシア産を買うし、パイプラインは一回買ったらそう簡単にはやめない。

また、ロシアはトルコ上陸のトルコストリームも新たに建設しているのでこちら側も、もしドイツ欧州を失った場合の補てんとなる。

ということは、ドイツ(または欧州)の交渉における立場は、実は日々劣化していると考えるべきだろうと思う。

つまり、今までは、や~いロシア、お前の外貨収入は俺次第とばかりに、優位なポジションにいると考えていたドイツだが、ロシアが多少の損失は覚悟の上で、アジアとの関係が安定するから、あんたとの関係はこれ以上拡大しません、あんたたち危険だから、と言い出す可能性は日々増大しているということではなかろうか。

■ 考えてみる3

ということで、2014年に、中国とロシアがcomprehensive strategic partnership of coordination なる関係に入った意味はいやほんと絶大だなと言わざるを得ない。

中国の人民日報ではこれに「包括的・戦略的協力パートナーシップ」という日本語訳を使っているようだ。

習近平主席「中露包括的・戦略的協力パートナーシップをさらに高い水準へ」

http://j.people.com.cn/n/2014/0521/c94474-8730449.html

で、この事情を日本って正確に報道しただろうか?

英語圏で出るメインストリームの報道もかなり怪しいので、日本もそんな感じかもしれない。怪しいのはもちろん、「見たくないから」なんだが、日本はベルギーにあるわけでも、ノースカロライナにあるわけでもないので、ちゃんと中露は緊密なんだということを認識しておく必要があると思うな。

北朝鮮の問題だって、この2国が裏切らない関係になったことから、朝鮮半島で戦争を起こそうとかいうアホタレの戦略が、当初からそうだがさらにさらに成り立たなくなったというのも事情の一つでしょう。

去年の今頃、習氏の特使がロシアを訪れプーチンに親書を手渡したあたりはその確認だったと思う。

というわけで、冒頭の日経の記事に戻って、今般のペトロ元の取引開始はそれ単独で見てもはじまらないわけで、ロシアとの関係を下敷きに考えべきものでしょう。であれば、

「原油取引の大半がドル建ての現状に、くさびを打ち込む思惑もある。」とか「自国での原油先物の上場で、既存の秩序に一石を投じる。」、みたいな、なんか博打売ってみました的なものとは全く異なる、もはや走り出したシフトだというのがわかるというものではないかと思う。

前から言ってるけど、日本の報道機関ってもうその自分の夢物語で世界情勢を語るの、やめた方がいいと思う。というか日本国民のこれ以上のガラパゴス化を阻止するためにも、やめてくださいと言いたい。