京都旅行の3日目は宇治平等院へと向かった。京阪本線を中書島で宇治線に乗り換え、宇治駅へ。この間電鉄は、山科川に沿うように走り、終点宇治駅付近で漸く宇治川岸へ。今年の3月、瀬田川に掛る洗堰を見て以来の“再会”。滋賀県内での名称瀬田川は、宇治川と名を変え、その流れは勢いを増したかの様だ。(写真:宇治駅そばを流れる宇治川)

京都旅行の3日目は宇治平等院へと向かった。京阪本線を中書島で宇治線に乗り換え、宇治駅へ。この間電鉄は、山科川に沿うように走り、終点宇治駅付近で漸く宇治川岸へ。今年の3月、瀬田川に掛る洗堰を見て以来の“再会”。滋賀県内での名称瀬田川は、宇治川と名を変え、その流れは勢いを増したかの様だ。(写真:宇治駅そばを流れる宇治川) 平等院へは19年振り。その時の記憶は鮮明だ。家人記録の、先の「10年日記」をも参照すれば、春分の日直前の3月20日に、この地を訪れ、午後5時15分、池を挟んで、真西に鳳凰堂を見、その鳳凰堂の真後ろに沈み行く夕陽のハレーションで窓のあたりが光り、微かにではあるが国宝「阿弥陀如来」のお顔を拝むことが出来、平安人の見た極楽浄土を偲んだのだ。

平等院へは19年振り。その時の記憶は鮮明だ。家人記録の、先の「10年日記」をも参照すれば、春分の日直前の3月20日に、この地を訪れ、午後5時15分、池を挟んで、真西に鳳凰堂を見、その鳳凰堂の真後ろに沈み行く夕陽のハレーションで窓のあたりが光り、微かにではあるが国宝「阿弥陀如来」のお顔を拝むことが出来、平安人の見た極楽浄土を偲んだのだ。

(鳳凰堂は現在修理中)

今年、その鳳凰堂は姿を隠している。来年3月末までは屋根葺き替えなどの修理中。その代わりに、今回は初めて「ミュージアム鳳翔館」に入館した。家人から、国宝の梵鐘と「雲中供養菩薩体」が展示されていると聞かされていた。

梵鐘はレプリカではなく“本物”をまじかで鑑賞出来た。初めて知ったことだが、ここの鐘は「日本三名鐘」の1つとして平安時代を代表する梵鐘で、「姿の平等院鐘」「声の園城寺鐘」「勢の東大寺鐘」として名高いそうだ。鐘表面を観察すると、鬣を真上に逆立たせた竜頭や、宝相華唐草の地文の上の鳳凰や、踊る天人などが刻まれていた。

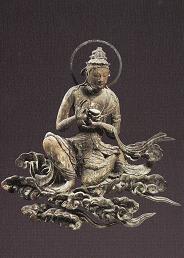

最後に鑑賞出来たのが「雲中供養菩薩」。雲に乗り、様々な楽器を奏で、舞う菩薩さまの姿。この様な菩薩像を見るのは初めて。仏さまは中性とか?しかし、ここに集う仏さまは天女の様に見える。天女が伸び伸びと飛翔し、舞う世界がここにはあった。現在、何体かはサントリー美術館に出張中で、鳳凰堂修理後もここにおわしますそうだ。

最後に鑑賞出来たのが「雲中供養菩薩」。雲に乗り、様々な楽器を奏で、舞う菩薩さまの姿。この様な菩薩像を見るのは初めて。仏さまは中性とか?しかし、ここに集う仏さまは天女の様に見える。天女が伸び伸びと飛翔し、舞う世界がここにはあった。現在、何体かはサントリー美術館に出張中で、鳳凰堂修理後もここにおわしますそうだ。

思い出したが、途中レプリカの菩薩様に触らせてもらい、結縁之証を頂いたが、その証と絵葉書を照らし合わせると、証に登場する菩薩は「南26号」の様だ。

鳳翔館を出ると”くれない”の世界。摸造の鐘が吊るされた梵鐘堂の柱の紅と紅葉が一体化している。(写真:雲中供養菩薩 南26号)

(上の菩薩体を基にした結縁之証)

(鳳翔館出口前にある梵鐘堂)

(鳳翔館内部から見た紅葉)