一昨日の19日(金)、文高連主催の第34回輪投げ大会がシビック内シルバーホールで行われ、私達の富士前福寿会はラッキーなことに準優勝した。

一昨日の19日(金)、文高連主催の第34回輪投げ大会がシビック内シルバーホールで行われ、私達の富士前福寿会はラッキーなことに準優勝した。

前回優勝の播磨坂クラブAと準優勝の寿神明クラブAは都大会に出場し、両チームの活躍は目覚ましいものがあり、高得点を挙げたと聞いていた。

18日(木)の予選会で寿神明クラブBは5回の投擲のうち3回が100点を上回り、合計得点499点と破竹の勢い。対して私達のチームは100点以上引き離されての6位での予選通過。

決勝ラウンドでの播磨坂Aチームの第1投の得点は155点。多分1回での得点としては文高連新記録。神業とも思える得点で、他チームの戦意を喪失させるのに十分の得点だ。私達は僅か83点。この時点で優勝は諦め、いとせめて6位以内に入り、城北大会への出場権を得られればいいと、目標を低く定めざるを得なかった。

4連覇を成し遂げたのは僅か1年と5ヶ月前のことなのに、この間の播磨坂クラブや寿神明クラブの台頭は目覚ましく、私達からはかっての勢いが失せたかに見えた。

それでも5投終了時点では2位。何とか2位をキープして美酒を味わおうと全員気合を入れて最終ラウンドに臨んだのだが、結果は酷かった。一桁点数者が3名。合計点も72点。これでは2位どころではない。4位か5位もありかなと、落ち込んだ気分で閉会式の列に並んだ。

成績結果が発表され、私達は何と2位だった。518点という高得点ではない準優勝。後で、他チームの得点を見ると、2位争いをしていた播磨坂Cチームなど数チームの最終投は軒並み低得点。辛うじて2位の賞状と賞金を頂いた。サイゼリア後楽園での祝賀会兼反省会にはほっとした空気が流れ、珍しく痛飲する御仁も出たほど。(決勝戦での得点表は最下段に)

前日1位だった寿神明クラブBは6位。都大会で大活躍した寿神明クラブAは最下位の24位に沈んだ。このゲームではこんなことも起こるのだ。しかし、乱高下がありうる輪投げゲームで播磨坂チームの安定感は揺るぎないようにも見える。私達は最終結果140点も差を拡げられての敗北。その座を脅かすことは可能だろうか?

7月15日(月・祝)に「創立90周年記念区民ラジオ体操会」が大塚公園で行われると知って、その日の朝5時35分頃、小林さんと我がマンションをスタートした。しかし二人はラジオ体操をすることなく帰宅しなければならなかった。初めての経験だったが、今日のブログの前半はその顛末記。

7月15日(月・祝)に「創立90周年記念区民ラジオ体操会」が大塚公園で行われると知って、その日の朝5時35分頃、小林さんと我がマンションをスタートした。しかし二人はラジオ体操をすることなく帰宅しなければならなかった。初めての経験だったが、今日のブログの前半はその顛末記。

出発した時刻、本駒込では雨が降っていた。掲示されたポスターには、雨天会場は文京スポーツセンターと書かれていたので、センターのある「教育の森」を目指した。6時5分頃、妙に閑散としているスポーツセンター前到着。係の人から「場所は大塚公園です」の声。雨天ではあったが会場変更はなかったことを初めて知って、慌てて大塚公園に方向転換した。

途中すれ違う人から「もう終わりましたよ」の声。会場には6時20分頃に着いたが、ラジオ体操そのものは行われなかった。大塚公園ラジオ体操会の「創立90周年」の記念行事は無事終了し、雨も降って来たのでラジオ体操は中止されたのだった。

途中すれ違う人から「もう終わりましたよ」の声。会場には6時20分頃に着いたが、ラジオ体操そのものは行われなかった。大塚公園ラジオ体操会の「創立90周年」の記念行事は無事終了し、雨も降って来たのでラジオ体操は中止されたのだった。

帰宅後に悟った。確かに5時半には雨は殆ど降っていなかったので記念式典は開催可能で、この日に限っては式典に大きな意味があったことを。もう20分スタートを早くしていたら、二人は記念式典に参加できただろう。

それでも参加賞を頂いてきた。その一つに「90年のあゆみ」と題する小冊子があった。それを読むと、ラジオ体操の歴史や大塚公園ラジオ体操会の発足の様子が良く分かった。(写真:公園内の記念ブロンズ像) 1928(昭和3)年には一部の地域でラジオ体操の放送が開始され、翌1929(昭和4)年1月15日には大塚仲町の本伝寺境内に町会の有志が集まってラジオ体操会が結成された。その後隣接する各町会の有志が合流し、会場も大塚公園に移し「大塚ラジオ体操会」と称するようになったとある。以来90年の年月が過ぎていた。

1928(昭和3)年には一部の地域でラジオ体操の放送が開始され、翌1929(昭和4)年1月15日には大塚仲町の本伝寺境内に町会の有志が集まってラジオ体操会が結成された。その後隣接する各町会の有志が合流し、会場も大塚公園に移し「大塚ラジオ体操会」と称するようになったとある。以来90年の年月が過ぎていた。

発祥の地を名乗る地域は他にも幾つかあるようだが、ここが「ラジオ体操発祥の地」なる謂れがよく理解できた。現在、文京区では11の会場で「年中無休」ラジオ体操が行われているが、ここは別格本山なのだ。(写真:本伝寺境内のラジオ体操) そうだ思い出した。過去のブログを見ると、10年前の2009年7月20日、80周年記念時、NHK巡回ラジオ体操のスタート地点がここで、やはり小林さんと二人ここまでやってきていたのだ。40年と50周年記念時にも全国放送の会場。昨年の12月には都知事賞<ラジオ体操の普及等に功績のある団体>も受賞していた。100周年まではあと10年。やや長いな!(写真:80周年記念時のラジオ体操)

そうだ思い出した。過去のブログを見ると、10年前の2009年7月20日、80周年記念時、NHK巡回ラジオ体操のスタート地点がここで、やはり小林さんと二人ここまでやってきていたのだ。40年と50周年記念時にも全国放送の会場。昨年の12月には都知事賞<ラジオ体操の普及等に功績のある団体>も受賞していた。100周年まではあと10年。やや長いな!(写真:80周年記念時のラジオ体操)

14日(日)、麻布十番から四谷に回った。南北線の2番出口を背にして三栄通りを西に進むと直ぐ左側に日本写真会館はある。その5階の会場で受付簿に住所・氏名を記入し始めると、受付の女性の方から「何方のお知り合いですか」と問われ、「宮本さんです」と答えると、傍らにいた男性の方と目があった。宮本さんご本人だった。宮本さんは「妻の中学時代のクラスメイトです」と私を紹介してくれた。

14日(日)、麻布十番から四谷に回った。南北線の2番出口を背にして三栄通りを西に進むと直ぐ左側に日本写真会館はある。その5階の会場で受付簿に住所・氏名を記入し始めると、受付の女性の方から「何方のお知り合いですか」と問われ、「宮本さんです」と答えると、傍らにいた男性の方と目があった。宮本さんご本人だった。宮本さんは「妻の中学時代のクラスメイトです」と私を紹介してくれた。

この日午後の3時過ぎ、会場に他の見学者はいなかった。それもあり、彼は展示されている写真(多分40枚ほど)の殆ど全てを、付きっ切りで説明してくれた。写真には簡単なタイトルと撮影場所と撮影者名が添えられていて、山や湖や花の写真が多かった。山の写真の前では山談義。どれも見事な作品だった。

数年前の見学時には、宮本さんは八ヶ岳「大同心」を展示していた。それを思い出して、話題にした。厳冬期の八ヶ岳に入山し、殆どのものが凍ってしまった状態での撮影。そのときの苦心談をお聞きした。手袋3枚をはめての撮影だったとか。今では山に登るのが大変になりもっぱら花が撮影の中心です、と語られたが、燕岳山頂付近で撮影したコマクサは華麗で美しかった。

どんなカメラで撮影されるのかお聞きすると、ニコンカメラでの手動撮影とのこと。中学を卒業後すぐ日本光学で働いていましたと、私が語ると、ニコンに勤務した方が撮影した写真を詳しく説明してくれた。厚くお礼を述べて会場を後にした。 そこから「塩湯」へ寄った。建物には「創業100年」と書かれた看板が張られていた。大正5(1916)年からの開業とは大したもんだ。

そこから「塩湯」へ寄った。建物には「創業100年」と書かれた看板が張られていた。大正5(1916)年からの開業とは大したもんだ。

4時過ぎの入湯だったが、風呂場には何と15人ほどの人で混んでいた。カランは僅かしか空いていなかった。この時間帯に、都心の銭湯にこんなにも多くの人が来ていることが不思議だったが、この雰囲気は悪くない。薬湯は「紫根」とかで、身体の芯から温まると効能が書かれていた。雨の一日で大分冷え込んでいたが、確かに家に着くまで寒さはあまり感じなかった。

今日の一葉:数日前不忍池で。蓮が咲き始めていた。

昨日の7月14日(日)は雨の為、やはり高水三山山行は延期せざるを得なかった。今は延期先の21日の天候が心配だ。

日程に突然空白が生じたので、別の日に予定していた「三修会第24回写真展」を観に四谷へ行こうと思い、この方面に行くなら南北線でもう一歩先の麻布十番へも行こうと考えた。実は10月26日(土)に予定している、都高退教主催の「東京歴史散歩」の訪問先を、目黒にしようか都心にしようか迷っていた。その最終判断をする為にも麻布十番付近の寺院を幾つか見て回りたかった。四谷は後に回してまずは麻布へ。 午後、雨は降っていたが小降りだった。南北線を麻布十番駅で降りた。麻布十番商店街が好きで何度となく訪れた街だ。雨にも拘わらず相変わらず人出が多い。商店街を少し進むと直ぐ左側にもつ焼きの「あべちゃん」がある。開店時間より1時間ほど早いが店の前に立つと、店を含むビル全体が改築予定で、まもなく仮店舗で営業しますとのこと。新たにオープンしたら是非と思いながら先へ進む。

午後、雨は降っていたが小降りだった。南北線を麻布十番駅で降りた。麻布十番商店街が好きで何度となく訪れた街だ。雨にも拘わらず相変わらず人出が多い。商店街を少し進むと直ぐ左側にもつ焼きの「あべちゃん」がある。開店時間より1時間ほど早いが店の前に立つと、店を含むビル全体が改築予定で、まもなく仮店舗で営業しますとのこと。新たにオープンしたら是非と思いながら先へ進む。

商店街通を左折し300mほど進み右折すると、善福寺へと通じる広い通りで、参道を上り、山門を潜り本殿へ。実は8年前に富士前福寿会の仲間3人とここを訪れていたが、巨木公孫樹にのみ気を取られ、この寺の謂れなど詳しくは学ばなかった。

商店街通を左折し300mほど進み右折すると、善福寺へと通じる広い通りで、参道を上り、山門を潜り本殿へ。実は8年前に富士前福寿会の仲間3人とここを訪れていたが、巨木公孫樹にのみ気を取られ、この寺の謂れなど詳しくは学ばなかった。

「麻布山善福寺は天長元年(824年)に弘法大師によって開山され、鎌倉時代に入って当寺を親鸞聖人が訪れ、迎えた了海上人は、親鸞の高徳に傾倒し、一山をあげて浄土真宗に改宗しました」とある。(写真:右本殿。下鐘楼)

「麻布山善福寺は天長元年(824年)に弘法大師によって開山され、鎌倉時代に入って当寺を親鸞聖人が訪れ、迎えた了海上人は、親鸞の高徳に傾倒し、一山をあげて浄土真宗に改宗しました」とある。(写真:右本殿。下鐘楼)

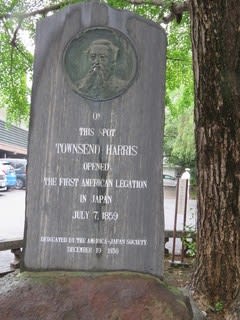

本堂手前の大木の下の説明板には「日米修好通商条約により、それまで下田にあった総領事ハリスを公使に昇格させ、安政6年(1859)善福寺をアメリカ公使館として、8月に赴任します」ともあり、その脇にハリスの碑が立つ。

本堂手前の大木の下の説明板には「日米修好通商条約により、それまで下田にあった総領事ハリスを公使に昇格させ、安政6年(1859)善福寺をアメリカ公使館として、8月に赴任します」ともあり、その脇にハリスの碑が立つ。

本殿お参り後、天然記念物”逆さいちょう”へ。雄株で幹周り10.4mある都内最大の銀杏。樹齢750年と推定されるそうな。 親鸞上人立像に向かい合うようにして越路吹雪・岩谷時子の歌碑。墓所へは進まなかったが、福沢諭吉の墓所もここにあると知った。(写真:右逆さいちょう。下歌碑)

親鸞上人立像に向かい合うようにして越路吹雪・岩谷時子の歌碑。墓所へは進まなかったが、福沢諭吉の墓所もここにあると知った。(写真:右逆さいちょう。下歌碑)

ここから更に賢崇寺を訪れ、その後「紀文堂」で七福神人形焼を買って、四谷へと回ったが、両寺への参拝を終えただけで、「東京歴史散歩」は麻布を中心に見て回ろうと決めた。

山仲間との、今年の夏山山行は7月に奥多摩の高水三山、8月に鳥海山(標高2236m)と決まり、登山計画書も作り終えた。しかし、明日14日(日)に予定している、トレーニングを兼ねた高水三山は、梅雨がまだ明けず21日に延期となりそうだ。

山仲間との、今年の夏山山行は7月に奥多摩の高水三山、8月に鳥海山(標高2236m)と決まり、登山計画書も作り終えた。しかし、明日14日(日)に予定している、トレーニングを兼ねた高水三山は、梅雨がまだ明けず21日に延期となりそうだ。

鳥海山では快晴を期待したいが天候は如何ともしがたい。(写真:ニッコウキスゲ咲く鳥海山・長坂道)

私は20数年前に鉾立から山頂を目指し、御室に一泊し無事山頂に立つことが出来た。その後、山行記録を読んだり、『花の百名山』などを眺めるうちに残念と思えることがあった。鳥海山は高山植物豊富な”花の山”だったのだ。その頃は山頂を目指すのが中心で、花を愛でた記憶が薄い。そこで、今回の山行では、雪渓があり、お花畑が美しいと言われている湯の台口コースを選んだ。一昨年の巻機山も、昨年の会津駒ヶ岳も池塘が可憐だった。 先週の土曜日だったか、ラジオ体操に出掛けると、ひげ爺ことYさんから、2冊の本を渡された。一冊は『きみまろ夫婦川柳3』で、もう一冊が『日月巡礼 出羽三山』だった。出羽三山とは月山(標高1984m)、湯殿山、羽黒山のこと。いずれも信仰の山として名高く、その北60Kmの処に鳥海山がある。絶妙なときに貸していただいた本だなと思いながら、写真集を眺め始めた。

先週の土曜日だったか、ラジオ体操に出掛けると、ひげ爺ことYさんから、2冊の本を渡された。一冊は『きみまろ夫婦川柳3』で、もう一冊が『日月巡礼 出羽三山』だった。出羽三山とは月山(標高1984m)、湯殿山、羽黒山のこと。いずれも信仰の山として名高く、その北60Kmの処に鳥海山がある。絶妙なときに貸していただいた本だなと思いながら、写真集を眺め始めた。

著者は稲田美織氏という女性写真家で、私はこの本でその名を初めて知った。「出羽三山に導かれて」と題するあとがきで、本書作成までの経緯が書かれていた。(写真:本書表紙)

ニューヨークで写真家として活躍していた彼女は2001年9月11日に、自宅からアメリカ同時多発テロの全てを目撃し、衝撃を受け、その日を境に世界中のあらゆる聖地を巡り始め、多くを写真に収めてきた。2013年に伊勢神宮の遷御の儀を撮影した写真集を観た、出羽三山の神職から撮影の依頼があり、本書撮影に至った、とのことだった。 見事な写真集だ。出羽三山は信仰の山と改めて思い至る、数々の祭りが登場する。松例祭然り、八朔祭然り、紫燈祭また然り。特に雪上での火祭りが荘厳だ。雪を纏った山頂が神々しい。月山・御田ヶ原の池塘が懐かしい。私も40年前に職場の先輩たちに連れられて、旅の途中で月山に登り、ここの池塘を通ったことがあったが、今も強く印象に残る風景だ。(写真:御田ヶ原の池塘)

見事な写真集だ。出羽三山は信仰の山と改めて思い至る、数々の祭りが登場する。松例祭然り、八朔祭然り、紫燈祭また然り。特に雪上での火祭りが荘厳だ。雪を纏った山頂が神々しい。月山・御田ヶ原の池塘が懐かしい。私も40年前に職場の先輩たちに連れられて、旅の途中で月山に登り、ここの池塘を通ったことがあったが、今も強く印象に残る風景だ。(写真:御田ヶ原の池塘)

貸して頂いた2日後にそんな感想をYさん告げると、「この本は山好きな貴方に上げますよ」とのこと。一時は辞退したが、最後には有り難くい頂くことにした。何度もこの写真集を眺めている。