『日本人はどこから来たのか?』を読んで知り得た事柄をまとめておきたい。

本書後半部では(2)ユーラシア大陸東端に達したホモ・サピエンスはどのようなルートを経て日本列島に上陸したのかが語られる。

日本では3万8000年前に、突如人類遺跡が爆発的に現れ始める。それ以前の遺跡には確証がない。3万8000年前以降に、3つのルート、すなわち対馬、沖縄、北海道から、時期的にはこの順で、別々に、それまでいわば無人の野であった日本へ、初めて祖先が足を踏み入れた。

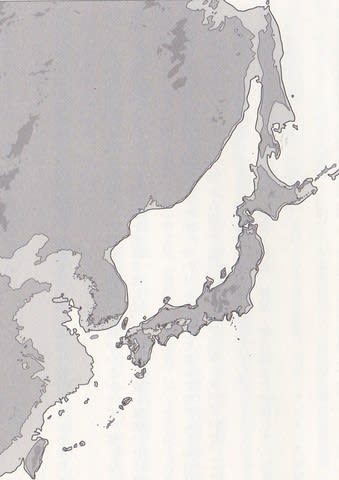

この列島に初めてホモ・サピエンスが到達したのはいつだったのが非常に大事なポイントだ(と初めて知った)。日本列島周辺の地理的状態が2万年前と、4万年前では大きく違うからだ。 右のA図は推定される5万~3万年前の日本列島の地図。現在の地形をそのまま海面を80m下げた地図で、①瀬戸内海は無く、本州・四国・九州はつながって一体となった「古本州島」を形成し、朝鮮半島とは、今よりも狭い海峡で隔てられていた。②北海道は、サハリンを介してロシアのアムール河口域まで陸続きだった。③図からは北海道は「古本州島」と陸続きのように見えるが、津軽海峡を挟んで実は離れている。この海峡は深いのだ。(右はA図)

右のA図は推定される5万~3万年前の日本列島の地図。現在の地形をそのまま海面を80m下げた地図で、①瀬戸内海は無く、本州・四国・九州はつながって一体となった「古本州島」を形成し、朝鮮半島とは、今よりも狭い海峡で隔てられていた。②北海道は、サハリンを介してロシアのアムール河口域まで陸続きだった。③図からは北海道は「古本州島」と陸続きのように見えるが、津軽海峡を挟んで実は離れている。この海峡は深いのだ。(右はA図)

右のB図は2万年前頃の日本列島で、3万年前を過ぎる頃から列島の寒さはさらに厳しくなり、2万年前頃にそのピークを迎える。現在より約130mも下がった位置にあった。対馬は古本州島に取り込まれ、日本海はほとんど湖と化していた。朝鮮半島と陸続き化したかに見えるが、この間も数キロメートルの海峡が横たわっていた。(右はB図)

右のB図は2万年前頃の日本列島で、3万年前を過ぎる頃から列島の寒さはさらに厳しくなり、2万年前頃にそのピークを迎える。現在より約130mも下がった位置にあった。対馬は古本州島に取り込まれ、日本海はほとんど湖と化していた。朝鮮半島と陸続き化したかに見えるが、この間も数キロメートルの海峡が横たわっていた。(右はB図)

日本への渡来を3万8000年前とすればA図での渡来となり、図の様な3つのルートが考えられる。

日本への渡来を3万8000年前とすればA図での渡来となり、図の様な3つのルートが考えられる。

3つのルートのうち、最も早く日本に入ったのが対馬。朝鮮半島から対馬を経て北部九州へ至るルートで、海を越える必要があった。日本列島の土を最初に踏んだ祖先たちは航海者だった。

次の渡来は沖縄ルート。沖縄地方における旧石器時代の人骨が宮古島(ピンザアブ人 3万年前の人骨)や石垣島(白保竿根田原 2万4千年前の人骨)などで相次いで発見されている。台湾から黒潮を横断し沖縄列島に至るルートは100Kmをはるかに超え航海が必要。沖縄に来た祖先として、遺跡証拠からヒマラヤを南ルートで越えた人々としている。その航海の本当の苦労を知ろうと、筆者を中心にしたグループが航海の再実験を行っている。

北海道ルートは、サハリンから北海道へと南下するルート。2万5000年前頃から北海道への移住を支持する証拠として北海道の縄文人のDNA分析がある。シベリア集団の南下は実在したと捉えている。

3万8000年前の古本州島に現れた集団が、基本的にその後の縄文人へと連続していった可能性が高い。旧石器時代~縄文時代のこの地域において、“最初の日本列島人”たちの系譜が途絶えることなく、劇的な集団の交替が起こった証拠は見出されていない。

縄文人と弥生人の交わりについやアイヌ人について、本書では簡単に語られている。より詳細な話を知りたいと思うが、それはまた別の書を待たねばならないようだ。

今日12日(土)、超大型台風19号接近の影響を受け、「文京区勤労福祉会館」は終日休館となり、予定されていた「協働のまちづくり講座」は延期となった。代替の日程は決まっていない。

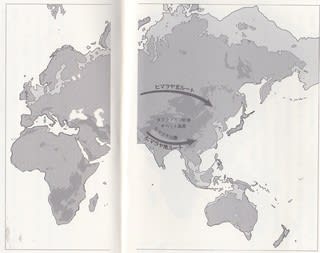

今日12日(土)、超大型台風19号接近の影響を受け、「文京区勤労福祉会館」は終日休館となり、予定されていた「協働のまちづくり講座」は延期となった。代替の日程は決まっていない。 その図から海部氏は「アジアの南と北、それにヨーロッパも含めて、ユーラシア全体への拡散が、爆発的な一度のイベントであった」とする仮説を唱えた。そのうえで、私達の祖先は4万8000年前、ヒマラヤ山脈を南北に別れて拡散していったとする新しい拡散シナリオを展開した。(右の図は矢印2つで南と北の拡散を示している)

その図から海部氏は「アジアの南と北、それにヨーロッパも含めて、ユーラシア全体への拡散が、爆発的な一度のイベントであった」とする仮説を唱えた。そのうえで、私達の祖先は4万8000年前、ヒマラヤ山脈を南北に別れて拡散していったとする新しい拡散シナリオを展開した。(右の図は矢印2つで南と北の拡散を示している)

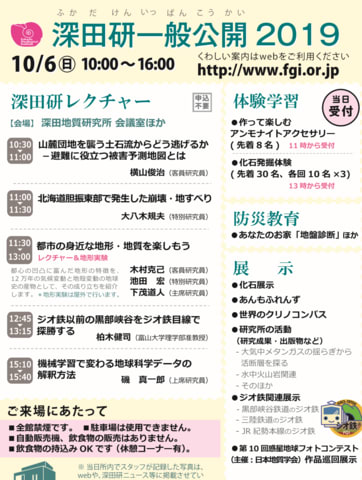

10月6日(日)の午前中に出掛けたのだが、激しい雨にも拘わらず来場した多くの人で賑わっていた。子どもたちの参加も多った。子どもに人気のあるイベントが幾つか用意されているのだ。

10月6日(日)の午前中に出掛けたのだが、激しい雨にも拘わらず来場した多くの人で賑わっていた。子どもたちの参加も多った。子どもに人気のあるイベントが幾つか用意されているのだ。 研究だけでなく一般向けの公開授業を行ったり、今回の様な一般公開などの広報活動的なイベントも開催する開かれた研究所だ。

研究だけでなく一般向けの公開授業を行ったり、今回の様な一般公開などの広報活動的なイベントも開催する開かれた研究所だ。

深田研を中心に鉄道を愛する地質技術者が集まって普及活動を継続していますとあることから、ジオ鉄活動の創始者も深田研と見て間違いない。

深田研を中心に鉄道を愛する地質技術者が集まって普及活動を継続していますとあることから、ジオ鉄活動の創始者も深田研と見て間違いない。

9月28日(土)十勝帯広空港に到着すると、息子と孫が出迎えてくれた。9ヶ月振り会う孫は大きく可愛くなっていた。「オジイチャン、オバアチャンに会うのが楽しみ」と言っていたそうだが、空港では、何故か父親の脚の後ろに隠れて嬉しそうな素振りを見せてくれない。テレていたのだろうか。自宅に着くと漸く懐いて「オジイチャン、遊ぼう」となった。(写真:運動が好きな長女)

9月28日(土)十勝帯広空港に到着すると、息子と孫が出迎えてくれた。9ヶ月振り会う孫は大きく可愛くなっていた。「オジイチャン、オバアチャンに会うのが楽しみ」と言っていたそうだが、空港では、何故か父親の脚の後ろに隠れて嬉しそうな素振りを見せてくれない。テレていたのだろうか。自宅に着くと漸く懐いて「オジイチャン、遊ぼう」となった。(写真:運動が好きな長女) 9月29日(日)、まずは写真館へ行った。一番驚いたのがこの写真撮影だった。行った先はおもちゃ専売店「トイザらス音更店」の中の、子ども写真館「Stadio Alice」だった。昔風の重厚な写真館を想像していただけに、その落差は大きかった。七五三用の写真を撮ってもらうために何組もの親子づれで賑やかなことこの上ない。華やかでもある。撮影に緊張しニコリとしない子どもを、身振り手振りで笑わせその一瞬を撮るのは若い女性たち。保育士兼カメラマンを見事にこなしていて、その奮闘振りに感心した。(写真:写真館での長女)

9月29日(日)、まずは写真館へ行った。一番驚いたのがこの写真撮影だった。行った先はおもちゃ専売店「トイザらス音更店」の中の、子ども写真館「Stadio Alice」だった。昔風の重厚な写真館を想像していただけに、その落差は大きかった。七五三用の写真を撮ってもらうために何組もの親子づれで賑やかなことこの上ない。華やかでもある。撮影に緊張しニコリとしない子どもを、身振り手振りで笑わせその一瞬を撮るのは若い女性たち。保育士兼カメラマンを見事にこなしていて、その奮闘振りに感心した。(写真:写真館での長女) その後音更神社へお参り。お賽銭をあげてのお参りだけに留めて帰ってきた。頂いたパンフレットには「明治33年、伊勢神宮より御分霊を拝受奉安するを創祀とする」旨が書かれていた。開拓民増加に伴い神社は拡大されて行った様子に、北海道らしさが反映されていた。現建物は平成14年に改築とのこと。

その後音更神社へお参り。お賽銭をあげてのお参りだけに留めて帰ってきた。頂いたパンフレットには「明治33年、伊勢神宮より御分霊を拝受奉安するを創祀とする」旨が書かれていた。開拓民増加に伴い神社は拡大されて行った様子に、北海道らしさが反映されていた。現建物は平成14年に改築とのこと。 9月30日(月)、早朝散歩に出た。息子たちの住むところは“緑陽台”とあるように高台にある。その台地の東側は低地になっていて、5時過ぎ日の出が見え始めた。今年の元旦に見た風景と同じだった。台地を下っていくと、広大な風景のなかに実に大きな建物3つに出合った。音更図書館と音更文化センターで、もう一つは何だか分からなかった。帰宅して音更町が北海道で一番人口の多い町と知った。それ故の大きな建物だったのかも知れない。

9月30日(月)、早朝散歩に出た。息子たちの住むところは“緑陽台”とあるように高台にある。その台地の東側は低地になっていて、5時過ぎ日の出が見え始めた。今年の元旦に見た風景と同じだった。台地を下っていくと、広大な風景のなかに実に大きな建物3つに出合った。音更図書館と音更文化センターで、もう一つは何だか分からなかった。帰宅して音更町が北海道で一番人口の多い町と知った。それ故の大きな建物だったのかも知れない。 次女孫はまだ満1歳にはなっていないが、伝い歩きが出来るになっていた。二人の孫ともお土産に持っていったお人形さんを気に入ってくれて良かった。

次女孫はまだ満1歳にはなっていないが、伝い歩きが出来るになっていた。二人の孫ともお土産に持っていったお人形さんを気に入ってくれて良かった。