「沖縄はかつて“政府”でした」の書き出しで始まる、これは、まるで沖縄は昔独立していたのだから、今後も米軍基地を排除して独立を果たそうと言わんばかりの危険な発想に満ち満ちた記事ですね。これでは中共政府の思うつぼです。極めて要注意です。

なお、朝日新聞社と沖縄タイムス社との蜜月関係がこのネット配信記事から分かろうと言うものです。多くの方々に引き続き監視していただくようにお願い申し上げます。

【関連記事】

[Part1] 脱基地経済への課題

吉田央、上間正敦 沖縄タイムス記者

http://globe.asahi.com/feature/100920/04_1.html

「沖縄はかつて“政府”でした」

5月17日、東京赤坂の地域主権戦略室。沖縄県副知事の上原良幸は、政府の地域主権改革を担当する首相補佐官、逢坂誠二にこう切り出した。

1972年の本土復帰前、沖縄県は「琉球政府」であり、県議会は「立法院」だった。琉球政府は税関や出入国管理、国税の徴収など、国レベルの事務も手がけ、職員の子どもは父親の職業を聞かれると「政府の人だよ」と答えていたという。

上原は復帰の年に県庁に入った。だが、直前まで政府職員だった先輩から「自治」についての薫陶を受けていた。上原は逢坂に力説した。「『沖縄は補助金ジャブジャブで国に頼りっぱなし。自治にはほど遠い』という誤解が中央にはある。しかし、沖縄ほど地方レベルで自治を考えてきたところはないんです」

この日、沖縄県は、県の裁量で予算の使い道を決められる「沖縄振興一括交付金」の創設を要請していた。民主党政権が地域主権の目玉として検討する一括交付金のさらに「特例措置」ともいえる内容だ。上原らには「沖縄に任せてくれれば、日本の地方をリードするような施策を打ち出してみせる」との自負がある。

本編03 Part1で紹介したように、沖縄県は、今年3月に長期構想「沖縄21世紀ビジョン」を発表。「脱基地経済」の必要性を取り上げた。政治スローガンだけではなく、現実的な経済分析からの帰結だった。日本政府が関与しない「県の構想」だから可能だったともいえる。

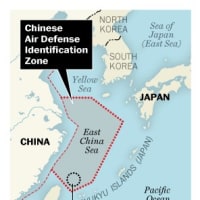

沖縄には在日米軍基地の約7割が集中する。本土には「基地がなくなれば、沖縄経済は立ちゆかなくなる」という印象もあるだろう。だが、基地関連収入が県経済(県民総生産で試算)の5〜6%程度。ビジョンでは、米軍普天間飛行場など市街地にある基地を日本側に返還し、民生に活用した方が、経済成長に有効だと分析した。

一方で「交流と共生」をうたい、成長著しいアジアへの地理的な近さや歴史的、文化的な共通性を、沖縄の優位性として生かそうとも提唱した。今回の特集でみたように、アジアの富裕層を引きつける高級リゾート、那覇空港の国際物流拠点化、インターネット接続拠点を生かした企業誘致など、アジアのハブ(結節点)としての可能性を生かしたビジネスが、実際にも興りつつある。ビジョンの方向性は間違っていない。

ただ、課題はいくつもある。

「琉球政府」の伝統はあっても、復帰後38年の間に、沖縄の行政、財界には、中央政府の補助金に頼り、公共事業に甘んじる体質も根を張った。そこから抜け出し、主体的に戦略を立てるには、官民挙げて自ら生き残ろうとする努力が必要だ。重厚長大型の工場立地を目指し続け、結果的に時代に取り残されたかつての沖縄振興開発計画を反面教師に、アジアの成長・発展を先取りするスピード感が大切だ。

県収入の稼ぎ頭となった観光産業の競争相手は、東京や北海道など日本本土にとどまらない。アジア各地のリゾートと競い合っていくためには、仲井真知事が掲げる「入域客1000万人」といった「量」にばかりとらわれるのではなく、沖縄でなければ得られない「質」を備えていかなければならない。

もちろん、脱基地経済の実現には、国の姿勢も問われる。1995年の少女暴行事件以後、「基地と経済」を結びつけた一連の振興策では、問題が解決しなかったという多くの事例を県民は経験している。振興策というアメの甘さで、基地の過重な負担というムチの痛みは消えない。過重な負担そのものを正面から正すことに尽きるはずだ。これ以上、県民を翻弄(ほんろう)しないでほしい。

国の沖縄振興特別措置法は2012年3月で期限を迎える。沖縄県は「沖縄21世紀ビジョン」の実現をにらみ、これまでの「ひも付き」の補助金とは異なる「一括交付金制度」を含んだ新たな沖縄法(仮称)の制定を求めている。9月10日には、首相を含む全閣僚と県知事が沖縄振興を協議する「沖縄政策協議会」が5年半ぶりに開かれたが、開催を仕掛けたのは、県側だった。

協議会は、普天間飛行場返還の日米合意後の96年に設置され、基地負担の代償としての振興策を決めてきた仕組みでもある。この場で、安易に一括交付金を求めれば、「普天間飛行場の県内移設との引き換え」とも受け止められかねない。過重な基地負担と経済振興を切り分け、それぞれの解決策を見いだしていく、そんな転換期にさしかかっているのではないか。11月に行われる沖縄県知事選でも、「脱基地経済」のあり方が問われることになるだろう。

沖縄が依存型の経済構造から脱し、観光や物流拠点としてアジアの中で競争力をつけていくことは、日本の「成長戦略」が目指す方向とも合致する。ひいては、日本全体の競争力アップにもつながるはずだ。

(文中敬称略)

なお、朝日新聞社と沖縄タイムス社との蜜月関係がこのネット配信記事から分かろうと言うものです。多くの方々に引き続き監視していただくようにお願い申し上げます。

【関連記事】

[Part1] 脱基地経済への課題

吉田央、上間正敦 沖縄タイムス記者

http://globe.asahi.com/feature/100920/04_1.html

「沖縄はかつて“政府”でした」

5月17日、東京赤坂の地域主権戦略室。沖縄県副知事の上原良幸は、政府の地域主権改革を担当する首相補佐官、逢坂誠二にこう切り出した。

1972年の本土復帰前、沖縄県は「琉球政府」であり、県議会は「立法院」だった。琉球政府は税関や出入国管理、国税の徴収など、国レベルの事務も手がけ、職員の子どもは父親の職業を聞かれると「政府の人だよ」と答えていたという。

上原は復帰の年に県庁に入った。だが、直前まで政府職員だった先輩から「自治」についての薫陶を受けていた。上原は逢坂に力説した。「『沖縄は補助金ジャブジャブで国に頼りっぱなし。自治にはほど遠い』という誤解が中央にはある。しかし、沖縄ほど地方レベルで自治を考えてきたところはないんです」

この日、沖縄県は、県の裁量で予算の使い道を決められる「沖縄振興一括交付金」の創設を要請していた。民主党政権が地域主権の目玉として検討する一括交付金のさらに「特例措置」ともいえる内容だ。上原らには「沖縄に任せてくれれば、日本の地方をリードするような施策を打ち出してみせる」との自負がある。

本編03 Part1で紹介したように、沖縄県は、今年3月に長期構想「沖縄21世紀ビジョン」を発表。「脱基地経済」の必要性を取り上げた。政治スローガンだけではなく、現実的な経済分析からの帰結だった。日本政府が関与しない「県の構想」だから可能だったともいえる。

沖縄には在日米軍基地の約7割が集中する。本土には「基地がなくなれば、沖縄経済は立ちゆかなくなる」という印象もあるだろう。だが、基地関連収入が県経済(県民総生産で試算)の5〜6%程度。ビジョンでは、米軍普天間飛行場など市街地にある基地を日本側に返還し、民生に活用した方が、経済成長に有効だと分析した。

一方で「交流と共生」をうたい、成長著しいアジアへの地理的な近さや歴史的、文化的な共通性を、沖縄の優位性として生かそうとも提唱した。今回の特集でみたように、アジアの富裕層を引きつける高級リゾート、那覇空港の国際物流拠点化、インターネット接続拠点を生かした企業誘致など、アジアのハブ(結節点)としての可能性を生かしたビジネスが、実際にも興りつつある。ビジョンの方向性は間違っていない。

ただ、課題はいくつもある。

「琉球政府」の伝統はあっても、復帰後38年の間に、沖縄の行政、財界には、中央政府の補助金に頼り、公共事業に甘んじる体質も根を張った。そこから抜け出し、主体的に戦略を立てるには、官民挙げて自ら生き残ろうとする努力が必要だ。重厚長大型の工場立地を目指し続け、結果的に時代に取り残されたかつての沖縄振興開発計画を反面教師に、アジアの成長・発展を先取りするスピード感が大切だ。

県収入の稼ぎ頭となった観光産業の競争相手は、東京や北海道など日本本土にとどまらない。アジア各地のリゾートと競い合っていくためには、仲井真知事が掲げる「入域客1000万人」といった「量」にばかりとらわれるのではなく、沖縄でなければ得られない「質」を備えていかなければならない。

もちろん、脱基地経済の実現には、国の姿勢も問われる。1995年の少女暴行事件以後、「基地と経済」を結びつけた一連の振興策では、問題が解決しなかったという多くの事例を県民は経験している。振興策というアメの甘さで、基地の過重な負担というムチの痛みは消えない。過重な負担そのものを正面から正すことに尽きるはずだ。これ以上、県民を翻弄(ほんろう)しないでほしい。

国の沖縄振興特別措置法は2012年3月で期限を迎える。沖縄県は「沖縄21世紀ビジョン」の実現をにらみ、これまでの「ひも付き」の補助金とは異なる「一括交付金制度」を含んだ新たな沖縄法(仮称)の制定を求めている。9月10日には、首相を含む全閣僚と県知事が沖縄振興を協議する「沖縄政策協議会」が5年半ぶりに開かれたが、開催を仕掛けたのは、県側だった。

協議会は、普天間飛行場返還の日米合意後の96年に設置され、基地負担の代償としての振興策を決めてきた仕組みでもある。この場で、安易に一括交付金を求めれば、「普天間飛行場の県内移設との引き換え」とも受け止められかねない。過重な基地負担と経済振興を切り分け、それぞれの解決策を見いだしていく、そんな転換期にさしかかっているのではないか。11月に行われる沖縄県知事選でも、「脱基地経済」のあり方が問われることになるだろう。

沖縄が依存型の経済構造から脱し、観光や物流拠点としてアジアの中で競争力をつけていくことは、日本の「成長戦略」が目指す方向とも合致する。ひいては、日本全体の競争力アップにもつながるはずだ。

(文中敬称略)