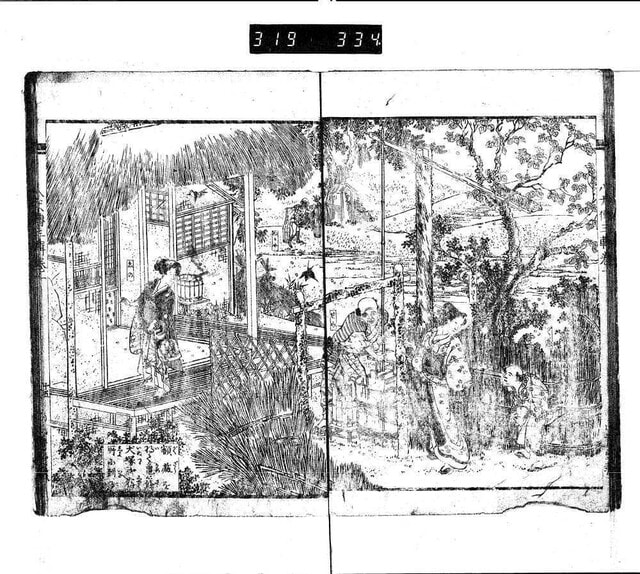

【口絵】

犬山道節忠与(ただとも)

斉の国の田単、燕を破った日、火は平原を燃やす。

阿難、釈迦の入滅の時、煙雨から良く防いだ。

犬飼見八信道(のぶみち)

剣術の極意は風の柳である。

火の属性持ちの道節さんと柔らの達人の現八さん、まだ出番は先

酢があればぬた合えにしてしまおう、網の魚、海老と蟹、舟で味噌をする

百姓糠助

大塚蟇六

軒の端に 鮑の貝の片思い 百夜つられし 雪の下草

下僕背介(せすけ)

簸上宮六(ひかみきゅうろく)

一般人の方々。

わがとしののぼるにつけて はつかしきこと葉のちりや 山となるらむ

乾坤一草亭のあるじ 信天翁題詠(曲亭馬琴)

【第二十一回 額蔵は間諜を全うする/犬塚信乃は懐かしんで青梅を観る】

こうして犬塚と犬川の二人の子供、信乃と今は額蔵は互いに志を告げ、義兄弟の契りを結んだ。今後の行く末を語らっていると、外からやってくる足音が聞こえた。誰かがやって来るのだ。

信乃は耳をそばだてて、目くばせをすると、額蔵は急いで寝床に行って、衣服を被って横になった。

そこへ扉に掛けてあった鳴子を瓦が落ちてきた様に鳴らした者が、何回か咳をしてから、

「犬塚の坊っちゃん、お家にいますか。糠助が参りました。大丈夫ですか」

と呼び掛けて、障子の破れたところから覗き込んできた。

信乃は、支え木が朽ちそうになっている竹の縁側に片方の尻を置いてあぐらを搔き、後ろに手をついて、庭の若葉を眺めていた。

信乃は身を起こして、障子を開けながら、

「糠助おじさん。良くいらっしゃいました、まずはこちらへどうぞ」

信乃が短い箒で掃き清めると、糠助はその姿を見て首を振った。

【そのままそのまま、土足のままだから。毎年のことながら、ほととぎすの鳴く頃は、早稲も晩稲も種を水に浸し、畑も水田も土を耕さなければならない。ずっと働いていたので、大分ご無沙汰してしまいました。村長からつけてもらった子供の召使いはどうかな」

と聞かれて、信乃は後ろを振り返って、

「額蔵は昨日から気分が悪いと言って寝ています。風邪を引いたと思って、薬を買って勧めましたが、すぐには良くはならないでしょう」

と言うと糠助はすぐに言い返した。

「それはお困りでしょう。村長の家に行って、事情を話して、他の人を寄越して替わってもらいましょう。こんなことなら昨日でもなぜ教えて下さらなかったか。まだ十五歳にも足らないのだから、困ったことがあれば大変なはず。下男が助けにならず、あなた様に看病されるとは鬼の様な伯父、伯母殿でも思いがけないことでしょう。私に任せて下さい」

と独りで言い放つ。

早合点で軽はずみなところはあるが、心から信乃のことを心配している様子の糠助だったが、やはり言葉が終わらないままに、そのまま立ち上がって忙しそうに出て行ってしまった。

蟇六と亀篠は、甥の信乃のために朝夕の食事の面倒を見るために、召使いの中でも年若の額蔵を遣わしていた。

人目をはばかって、三四日ごとに飯の付け合せを小さな杯に盛って送り届けた。みずからも信乃の家を訪れて門から様子を窺い、最初こそ何回も来てはいたが、元から愛情が薄いため、田植え時の忙しさに忘れる様になり、久しく足が遠のいてしまっていた。

この日は糠助が来て信乃の家で聞いたことを言うと、亀篠は眉をひそめた。

「この頃は、人が一人でできることを二人でやらせてもできないというの、心なしの丁稚めが。風邪を引いたから何だと言うのか」

と怒りと不満を滑らしたが、途中で口をつぐんで微笑んでみせた。

「良く教えてくれました。ともかく何とかしなくては」

と言って、糠助を返した。

そして夫に言うと、蟇六は舌を鳴らして、

「ここと信乃の家は近くであっても、台所が二つだから人手が掛かって不便であることこの上ない。今日からでも信乃を呼んで養ってやろうととも思うが、あいつは子供でも親に似て偏屈者と見えるから、四十九日が過ぎていないから承服もしないだろう。もう少しのことだから、誰かを遣わして額蔵と引換えにしよう。親切にもてなしてやれば、こちらの得にもなるから嫌がらずに良くしてやりなさい」

と囁くと、亀篠はうなづいた。そして老いた召使いを遣わして、額蔵と交代させた。

帰って来た額蔵の様子を見たが、いつもと変わるところがない。

何かあるな、と亀篠は近くに呼んで、

「おい、額蔵、お前は昨日から病に臥せった、と糠助が言っていた。皆が忙しい時であるが、さすがにそのままにはしておけず代わりの者を遣わせた。しかし顔色を見てみれば、変わったところもない様だ。さては子供同士がじゃれて、相撲でも取ったか。負けた腹いせにでもすねて、仮病にでもなったのだろう。馬鹿な子だ」

夫婦はにらんで厳しく問うと、額蔵は額に手を押し当てて、

「少し頭痛はいたしますが、横になるほどではございませんと申し上げると、お前は横着だとますますお叱りなさるのです」

信乃への悪口になった。

「私が犬塚家に参りました日から、とにかく信乃殿は打ち解けようとはされませんでした。水も自分で汲むからやらないでくれ、炊事も自分でするからそのまま置いておいてくれ、と万事その様子で私をお使いになりませんでした。四月の空に垂れ込めた雲の様に、にらみ合いをしてその日その日を過ごしましたので、困り果ててました」

過剰気味な申告でもあった。

「だからと言って、逃げて帰ろうとすれば叱られます。思い起こせば年来私をお使いになるご主人の恩、今ようやくに眼が覚めました。起きても仕事をさせてもらえず、仕方なく衣を被って裏側ばかりを見て、しらみを潰して過ごしました。偽りの病の床は、村長の家への恋しさがから来る気鬱の症状でございます」

額蔵はますます訴えるのだった。

「九死に一生の知恵を出して、こちらへ呼び返され元気になってきました。田畑の稼ぎ、どこやらへの使い、何でもいたします、真剣に取組みます。少しのことであっても、犬塚殿への用向きはどうかお許し下さい」

と手を揉んで、まことしやかに主人に対して詫びるのである。

主の夫婦は話を最後まで聞くと、笑いながら交互に見合った。

「亀篠、どう思う。こいつも信乃と同じ子供ではあるが、信乃が用心して出て行く理由がないとは言わないだろう。そういうことなら、先にこちらに言わないで、仮病を装って横になることがあるか。それが一生の知恵と言うなら、鐚銭三文の値打ちもない。このたわけめ」

と蟇六が罵ると、亀篠はほほと笑い、

「そんなにお叱りになるな。信乃はまだ子供だけれども、実は大人びていて、執念深く腹黒く、そんな感じに見えます」

亀篠は額蔵の方を向き、

「もし信乃に気に入られなくても、日頃の中で何か聞いたことはないか。信乃はこちらを嫌う恨みがあるか、それともないか、見ていてどうだったのか、様子を言いなさい」

仏顔で問うのである。

水を向けられても、額蔵はうかうかと本当のことは言わない。

「いえ、ただいま申し上げた通り、何かものを話し掛けても生返事しかされないので、具体的には何も聞いておりません。しかし今は伯母上の他に頼るべき人もいないので、こちらを恨むことなどないでしょう。最初は、信乃殿は伯母上を慕っているということは疑いないと思われました。なので、私につれない素振りをされるのは、前世の仇か、そうでなければ性格が合わないのかもしれません。この身には憎まれることなど、覚えがございません」

何とか額蔵は凌いでみせた。

蟇六はうなづき、

「かりそめの主従にも五性の相克、つまり気質の違いからくる争いの元があると言うから、性格が合わないということがないとは言えないが、仮病のことは不覚だぞ。きつく懲らしめてやろうと思ったが、今回ばかりは曲げて許してやろう。今は忙しい時期だから、ニ三人分の仕事をして今回の過ちをあがなってもらおう。きつい仕事をしてもらおう、さあ、立て立て」

と額蔵を急がせた。彼はしきりに頭を下げて厨房の方へ下がって行った。

亀篠はそれを見送ってから、

「あなたはどうお聞きになりましたか。人の気質は様々です。子供は子供同士と喜んで仕事に使うと思っていたら、まったく違った。額蔵が信乃に不快に思われたのは、一日や二日のことではないでしょう。酷く恨まれることをしたか、悪口を利いたか。そうでなければ性格が合わなかったか。そう思いませんか」

と囁けば、蟇六は首を傾げて、

「いや、それだけではない。信乃はこちらを疑って、額蔵をつけたのを秘密裏に監視するのだろうと思って、心を許さなかったのかもしれない。絶対に侮ってはならない。ところで額蔵の代わりに誰を行かせたのか」

「誰といっても急なことでしたので、背介(せすけ)に行けと命じました。背介は年齢も六十あまりですので一人前には働けません。あまつさえこの頃は足に三里の灸を据えてしまい、起きるのも暮らすのも不自由です。額蔵と引換えに行っても、損はありません」

亀篠が言えば蟇六は何回もうなづき、

「よく考えた。そうであれば一両日、或いは四五日、経ってから内緒で背介を呼び寄せて、信乃が背介にも用心するかどうかことの次第を聞いてみよ。背介にも心を開かないのであれば、我々夫婦を疑っているのだ。額蔵だけを嫌って背介を嫌がらないのであれば、丁稚独りだけのことでこちらを疑ってはいないということになる。本当のことを探って、後にまた計画を立てよう。分かったか」

と額を合わせて相談し、話し終えると二人は立ち上がった。

ニ三日経った後、亀篠は自ら信乃の家に行き、安否を問うた。そしてさりげなくことの次第を伺うと、信乃は背介を嫌わずに、また背介も真面目に仕えており、立ち振る舞いに問題はなかった。

胸に一物がある亀篠は尚もしばらくよもやま話に時を費やしていたが、突然話を切り上げて、別れを告げて帰ることにした。

夫の蟇六は納戸にいたが、帰って来た亀篠はちょうど良いとばかりに近づいて、

「背介を呼び寄せて密かに聞けと言われていましたが、信乃が疑うこともあるかと思って、私が行ってきました。喪中の安否を聞きながら、半日あまり向うにいて、隈なくすべてを見てきました。様子はこの様でございました」

と密かに詳しく説明した。それを聞いていた蟇六はしばらく考えていたが、

「さりとて信乃は普通の少年ではないから、うかうかと本心を見せることはあるまい。まずは額蔵を呼びつけて策を施してみよう。成功すればまた策を考えてみよう。いろいろ後悔しない様にやってみよう。顔に出して悟られない様にな」

蟇六が計画を説明すると、亀篠は感嘆して、

「確かに針は細小でも飲むことはできないということわざの通り、年若の子でも注意しましょう。まことに意志の強い少年ですので、用心になお用心を重ねた方が良いでしょう」

と密談をしていると、竹の縁側を踏み鳴らして、障子の向こう側を通る者がいた。

「額蔵かい」

尋ねると、そうでございますと返事が返ってきた。

「密かに言うことがある、こちらへ入れ」

そう言われて、額蔵は障子を開けて、顔を入れてきた。

「障子を閉めて中に入って来なさい、こちらへおいで」

亀篠は額蔵は招き寄せて、

「改めて物々しく言うべきことではありませんが、折りが良いので言います。信乃はまさしく甥ではありますが、番作の僻みである心の鬼とでも言うべきものを譲り受けています。彼の性質はお前も知っているでしょう。慈しみ深く、愛情深いこの伯母が甥のために遣わした者を嫌いになることはないでしょう。そうでなければ、お前は口さがないことでも言って、信乃を思いがけず腹を立たせてしまい、恨みを買ったことでもあるのでしょう。それはともかく、世間のやかましさに良くも悪くもあの子の身上については言いにくいのです」

そう言って額蔵の顔を見つめた。

「そのためには世間の評判を気にしながら、揚げ足を取られない用心をする他はないのです。お前は六つか七歳の時からこの方使ってきた小者だから、実の甥にもまして大事に思われます。お前を育てた主人の恩、大事に思うならば、もし冷たく遇されても信乃のそばにいて、何かを聞いたら密かに言いなさい。ちょっとしたことでも必ず言うのですよ」

語気が強くなった。

「信乃をここへ呼んで住まわせる日取りは決まってはいないが、まだ掛かりそうであるから、今申し伝えたことを念頭にして主人のために働きなさい。これほどの奉公はありませんよ、分かりましたか」

と、言葉巧みに言う。

蟇六は髯を抜いていた毛抜きを拭って、顎を撫でながら、

「額蔵、お前は果報者である。甥よりも頼りにされているから、亀篠がこの内密の話をしているのだ。従って、お前を遣わせてまた背介と代わらせよう。しばらくの間辛抱しろ」

と言うので、額蔵は膝をさすり、

「そこまで主人に思われるご恩を無駄にして、お言いつけを忘れましょうか。先日申上げた通り、犬塚殿はこちらの他に頼るべきところもない人ですので、野心などあるはずもございません。とにもかくにも近づき主人のために良くないことでも聞けば密かに申し上げましょう。ご安心なさって下さい」

と真面目に回答すると、主人夫婦はいよいよ言葉を優しく甘くする。

額蔵は主が騙そうとするのを知りつつ、わざと騙されて、背介と交代しようと立ち上がった。亀篠は急いで制止して、

「子供同士でも仲が悪くなっているのに、甥の家に独りで行くのは今更ながら面目がないでしょう。私の後について来なさい」

亀篠は身を起こして着物の前を合わせ、後ろで結んでいた帯の端を撫でながら、縁側に出た。

額蔵が分厚い草履を置くと、亀篠は裳裾を引き上げて、納戸の方を振り返って、

「ちょっと行ってきます」

と言うと夫はうなづくのみであった。

親に劣らぬ強情な甥の家に向けて、亀篠は裏口の畑の畔を伝え歩いて、近道を進んで行った。

亀篠は信乃の家に行くと、今日ばかりはいつもと違って笑顔を浮かべてみせた。

「信乃や、退屈をもてあましているのでしょう。用件がなければ私も参りません。数日前に来たのに、また何しに来たのかと思わないで下さいね。今日は別の用事で来たのです」

亀篠の笑みに信乃は少なからず警戒する。

「この額蔵のことなのです。訳は知りませんが、お前の機嫌に逆らって用事に使われることもなくなり、仮病を起こして帰ってきたとあからさまに人に言っているのを聞きました。これではこの伯母の心が済みません。たとえ昔は疎い間柄であったとしても、今は親しい甥と伯母です。額蔵の様な小者に水を差されても、奥歯に物がはさまった様な気がして心配しているのです。蟇六殿も腹を立てて、額蔵をたいそう厳しく叱って、懲らしめました。額蔵はすぐに非を悔いて許しを乞い、お詫びをさせて欲しいと泣きましたので、再び連れて来ました。信乃には不愉快なことかもしれませんが、足らないところはいろいろと教え諭して使ってくれれば、額蔵のためには幸いです。この伯母も喜びます。さあ、ここへ来なさい」

と振り返ると額蔵は恥じ入った面持ちで、頭を掻きながら前に出てきて座り込み、少しだけ前に出た。

「今、奥様のおっしゃられた通り、もう心の中にわだかまりがある訳ではございませんが、朝の飯炊きもさせていただけず、炭の汚れがついた鍋を洗うこともお命じずにそのまま置かれましたので、頭が痛くなりました。それは私自身の愚かな僻み根性のせいなのです。どうかお許し下さい」

詫びを入れた額蔵ではあったが、今までの話はすでに示し合わせていた。信乃は詫びを聞くと、驚いた振りをして、

「これは思い掛けないこと、詫びてもらうことなどない。父が生きていたころから、私は炊事を得意にしていました。助けがなくてもと大丈夫と思い、思わず疎ましく接してしまったかもしれません、それも良く覚えていません。こんなことで伯母ご夫婦に心配をお掛けしたことは、皆これ私のせいです。疎んじる気持ちなどありません」

これを聞いて亀篠は微笑んで、

「大したことではありませんでしたね。仲直りできた様子ですから、額蔵を置きますので、背介を連れて帰ります。これについても、亡き弟の忌中が終わるまで、自分の家で待ってはいますが何ごとにつけても不便です。五七の三十五日目の忌日を限りにあなたをこちらで養うことができれば、随分と楽になります。蟇六殿も最初から来て欲しいと思っておられましたが、あなたの心を汲みかねて、月日が経つを待っていました。ここを離れるのはいやですか、どうですか」

そう聞かれて信乃はため息を吐き、

「貧しい家ながらも住み慣れた家。亡き親を思えば今更に離れがたくはありますが、四十九日を待っても別れは同じ。百日いたとしても、ただ去りづらくなるでしょう」

信乃は首を振って続けた。

「自分の心の思うがまま考えました。日を過ごすほど罪が深くなります。ともかくも仰る通りに、仰せに従います」

と快く承諾したので、亀篠は深く喜んだ。

「まあ畏れ多いこと、良く聞き分けましたな、良い子良い子。五七の三十五日日の忌日の前の晩には、近くの里人を招いて、仏の冥福を祈って皆に振舞いをしましょう。その次の日にはこの家を鎖で閉じて、お前は私たちの家に移りなさい。話し相手にもなりませんが、娘の浜路もおります。浜路のことを妹とも姫君とも思いなさいね」

と言いながら独りで笑う。

信乃は内心呆れて返答をしなかったが、亀篠はいよいよ機嫌良く指折り数えてうなづき、

「亡き人の三十五日は今日から数えてたった四日ほどです。蟇六どのにも吉報を伝えて喜ばせ、明日より忌日の前の日の宴の準備をしましょう。私はもう行きます。額蔵よ、すべてにおいて心から我が甥に仕えよ。言われたことを忘れるな。信乃も心を配って火の仕事でも水の仕事でも額蔵を使いなさい。置いていきますから、叱る時、罰を与える時には打って懲らしめても構いません」

怖いことを言うと信乃は思った。

「あの背介めは裏口におりますか。額蔵を連れて来たので、背介は私と一緒に帰りますよ。どこにいるのですか」

【額蔵を連れて亀篠は犬塚宅に至る】

左から女装信乃、背介、亀篠、額蔵さん。真ん中奥には荷物を担いだそそっかしい糠助さん

そう呼ぶと、

「ここにいます」

と台所に繋がる障子がいきなり開いて、背介が顔を出した。

「落ち着いている場合ではありませんよ。そこにいたのですか、遅いですよ、門へ行きなさい」

と亀篠は急がせた。

そのまま出て行こうとするので、信乃は急いで席を離れて、

「日は大分長くなってきました、もうしばらくお話ししたいのです。お茶に入れるお湯も沸きました」

と言ったが亀篠は首を振って、

「お茶をいただく暇はありません。竈の下の薪木、麦の収蔵、片時も時間を無駄にできないのです、損してしまいますからね。また参ります」

出て行くのである。

見送る信乃と額蔵は二人の真の約束を秘めながら玄関へ出た。

背介は縁側に手をついて、信乃に別れを告げた。手入れされた庭を出て、主人である亀篠とともに去って行った。

しばらくすると額蔵は外へ出て行って、村長夫婦の家の方を眺めてから左右を確認し、誰もいないことを確認してから戻ってきた。そして扉をしっかりと閉めてから、信乃の真向かいに座った。

そして村長夫婦に言われたこと、自分が言ったことを密かに信乃に告げた。

信乃は何度もため息を吐き、

「仲が悪くても父の異母姉なんだ。そして私のただ一人の伯母と思えば、今更ながら腹黒い心を持つことなどできやしない。しかしこんな風にとにかく疑われて、仇敵の様に思われては、これからの長い月日をどの様にあちらで過ごしたらいいのだろう。困ったなあ」

と言い掛けてまたため息を吐く。

額蔵はそんな信乃を慰めようと、

「そのことなんですが、こう言ってはなんですが伯母ご夫婦は強欲です。ただ己の利のために骨肉の愛を忘れてしまう様な人ですから、その邪悪な考えをかわすのは難しいことではありませんよ」

にこりと笑った。

「私はあなた様の影に寄添います。村長の考えた反間の計略は破綻しかけています。ですからいつまでもあなた様と私は仲良くしないでいて、気持ちが合わないと思われることに越したことがないでしょう。私が言うことをことごとく信用しないで下さい。緊張はいつまでも続くものではなく、張りつめたものはいつか緩む時が来るものと言うでしょう。村長夫婦にはあなた様への悪心がありますが、真心を持って柔良く剛を制することができれば、伯母上の邪険の角は折れて、遂には慈母となることがあるかもしれません。そこまではいかなくとも、村長宅に身を寄せて、ご対応を見守りましょう。ここであれこれ心配していても何の役にも立ちません。心を広く持ちましょう」

と額蔵が諫めると、信乃はすぐに感激すると同時に思わずにっこりと笑った。

「人間の才能には一長一短があるね。私はたった一歳年下の弟だけれども、あなたに遠く及ばない。伯母のところにこの身を寄せることは、元々は父親の遺言なので吉凶はただ運に任せよう。いずれ伯母の家に移ってしまえば、膝を合わせて腹の底から語ることは難しくなるだろう。後々のことであっても、今、言っておきたいことがあれば教えて欲しい」

と言うと、額蔵は頭を掻いて、

「私だってあなたにはかないませんけど、世の中で言う岡目八目、すなわち他から見れば当人たちよりも良く真実が分かるってことですよ。頭が良いのですから臨機応変に災いを避けて下さい。私もまた密かに盾となって、微笑の中の刃を防ぎましょう。くれぐれも秘密にしましょう」

と内緒話をして示し合わせをする。少年たちの思慮遠謀は、誠に一組の賢い童なのであった。

そうこうしている間に、番作の三十五日目の忌日の前の晩になった。

亀篠は昨日から魚の膾や汁物の用意をして、碗などの食器を村長宅から何度も召使いたちに運ばせた。台所で働く名刺使いの足が棒の様になり、用意が大体整ったころには早くも黄昏時になった。

この日も信乃は亡き両親の墓参りをするとともに菩提寺の法師を伴って、急いで帰って来た。法師は仏像に向かって木魚を叩き経を唱えるものの、 頭の中では一口茄子の澄まし汁やお供えの料理に気を取られているのであった。

そこへ糠助たち里人がたくさん集まって来て、寒暖や季節の時候の挨拶を述べた。

そして亡き人の思い出話も始まって、

「昨日今日のことの様だが、三十五日になりますか。無常迅速、月日が経つのは早いものだ。思えば浮世のことは夢、さあ席を詰めて座りましょう」

「それではご免、しかしあまり上座に座ると不躾千万になってしまう」

「いえ遠慮に及ばず、お手をどうぞ」

「これは迷惑。鎌平さんは年長者ではありませんか」

「そんなことは言わないでくれ。これでも六十じゃが、まだ女遊びも現役なんじゃぞ。鍬や鋤を取っても若い衆に少しも遅れることはない。仏と特別に仲の良かった糠助さんこそ上座に行きなさい。お座りなさい」

こんな風に皆立ったり座ったり忙しい。席を譲り合ったり、お喋りに花が咲いたり、騒いでいる。

やがて大きく分けて二組に分かれて座ると、信乃みずから配膳し酒杯を渡すと、そこでまた挨拶が始まるのである。

そこを見透かした額蔵は碗を取って飯を盛ると、中には故人を思い出して涙ぐむ者がいて、飯に汁をかけてごまかす者もいた。

酒を飲めない下戸を嘲笑する宗旨違いの酒飲みは、念仏を唱える法師を上座に六歌仙の様に取り囲んだ。歌を歌い、膝を崩して、騒ぐばかりだ。

時分を計って蟇六は縁側から入って来て、上座の障子を開いた。

「皆さんそろってよくおいで下さいました。大したものはございませんが、くつろいでお過ごし下さい」

と言いながら席に着く。立派な姿を見て、客たちは皆箸を置いて、

「ご馳走をいただいております。私どもは武士ではありませんが、背伸びもできず、お辞儀をすることもできずにいただいております」

と一人が言えば、皆どっと笑い出した。中には飯粒を膳の上に花吹雪の様に撒き散らす者もいた。

これはこれは失敬、と言い飯粒を拾おうとするが数が多くて大変である。雀がいれば助けて欲しいとぼやくのだあった。

そんなこともあっても、蟇六は苦み切った顔をしていた。やがて口を開いてこう言った。

「皆様ご存じの通り、我が妻は元の地頭、大塚匠作様の嫡女であり、大塚番作の姉であった。嘉吉の結城合戦において、大塚家は一旦滅んで、子孫は村人に落ちてしまった。しかし後に再興したのは、亀篠の縁に繋がった私の功績である。これは言わずもがなのことでありますが、死んだと思われていた番作が妻を連れて帰ってきました。それならば」

聞いていた信乃は嫌な思いになった。

「どうにか所領を分けて、荘官の地位さえ譲ろうと思いましたが足が悪く、身の不自由はおろか心さえ素直ではなく、私のところへ訪れることもなかった。姉を恨み、私のことを仇敵の様に罵るだけだったのです。とうとう最後まで語り合うこともなく、残念には思いましたが、さすがに村長の役目が重く、私から頭を下げて謝罪することはありませんでした」

里の者たちも黙って聞いている。

「しかし皆様におかれましては、番作を憐れみ、助けると思って金銭を集めて、家を購入していただき、更には田畑までつけていただき養っていただいたのは、旧きを思う言わば義の心であり、信の心です、私は口には出しませんでしたが、涙ぐむまで感謝し、ずっと感嘆していたのです。この様に思いながらも、皆様にお礼を言わなかったのはお役目の哀しさ、少しはお分かりいただけましたでしょうか」

蟇六は少しお得意になって、皆を見渡した。

「まあこれは過ぎたことです、片意地を立て通して儚くなってしまった番作の黄泉路の迷いは、この信乃のことだけです。この孤児を引き取って養い、立派な人としなければ先祖への不孝、と他人に言われてしまいます。よって妻の亀篠と話し合い、親が亡くなった日から召使いを遣わし、夫婦が代わる代わる足を運んで、五七の忌日の前日である今日まで、心の底から甥の面倒を見てきたことは皆様もご存じでしょう」

一同を見据えると、蟇六は続いて語った。

「されど十五にもならない甥を、手放しでいつまでここに置くことはできません。明日は私の家に迎えて、立派な大人に育てて、娘の浜路と娶せて、将来は大塚の家の世継ぎとするつもりです。ついては番作の田は、皆様に返しましょうか、または信乃に与えましょうか」

と問えば、里人は皆顔を上げて、

「言うまでもない。親のものを子供に譲るのは上下貴賤のけじめはないのです。例の田畑の主はこの家の息子の他にはない。我々は何で文句を言いましょうか、良きに計らい下さい」

この返答に蟇六は笑って、

「それでは信乃が成長するまで、土地の証文は私が預かろう。そしてこの家は床を取って、番作の田の稲藁保管小屋としよう。皆様、どうかご承知おき下さい」

と真面目な顔で言うので、自分たちの田畑にも関係してくると知った百姓たちは顔を見合わせて返答に困っていたが、台所から現れた亀篠が信乃のそばに立ってこう言った。

「今日の仏の番作はともかくも、この子は私の婿であり子供です。子を持たない者は、他人の子を養い、慈しむというのに、かけがえのない甥に譲るのです。田畑には役儀も年貢もあるのです、あの番作の田をどうにもいたしません。信乃もしかと心得なさい。明日から私の家の竈の下の灰まで、すべてお前のものなのですよ。憎いと思った弟でも今こうなっては愛しいもの。東を見ても西を見ても、伯母より他に親類なきこの子の今後を思いやれば、襁褓の中から育んできた浜路にもまして不憫です。可愛いものなのです」

と言ってしきりに袖で眼尻を拭ったが、実は涙は流れてはいないのだ。

亀篠の泣き真似につられて、里人たちも泣き出した。そして皆ため息を吐き、

「この集まりにおいて、今こそ人の誠を知ることができました。伯母君の述懐は、仏に対する供養としてこの上ありません。番作殿のご子息を婿にされると皆聞きました。こうなっては何を疑いましょう。番作殿の田畑は村長どのがしばらくの間管理されること、もちろん承知いたします」

異口同音に返答するのである。

それを見た蟇六と亀篠は喜んで、冷えた汁の碗を取り返させ、酒の盃をすすめ、また飯を盛り、里人たちの歓待は初めよりにぎやかになっていった。

こうしてその夜、初更のころ(午後七時から九時の間)に会は終わり、法師は布施の二百文を腹の辺りに差し込んで立ち上がった。それに合わせて、来客の百姓たちも皆謝辞を述べてようやく出て行く。

蝋燭を灯した法要の灯に送られながら、番作のために念仏を唱えて南無阿弥陀仏、酔って田圃で転ぶなよと口々に言って去って行った。

後に残ったのは、嵐の過ぎ去った凪の様な静かさと、しめやかに洗い清められて拭われた仏具の音だけが聞こえた。

翌朝、信乃は亡き父母の墓に花を手向けようと菩提院へ向かったが、信乃の帰りを待たずに蟇六夫婦は召使いたちに命じて犬塚家に向かわせた。

家具一式を運び出し、竈の下のものから畳、襖までほとんどを売り払って、早々に空き家にしてしまったのだ。

信乃はそうとも知らずに我が家近くに帰って来ると、道にたたずむ額蔵を見た。

裳裾を高く上げ、精悍にたすきを掛け、額は煤に汚れ汗を拭う額蔵の姿を不審に思って、何か起きたのかと問いながら近づいた。

額蔵は後ろを見てから、

「今朝、あなた様がお出かけになってからしばらくもしないうちに、村長どのが人を引き連れてやって来て、お家の調度品を取り外し、運ばせて、あるいは売り払ってしまいました。私もその仕事を命じられて、みて下さい、年末の大掃除の様に手も足も汚れてしまいました。今ようやく終わったところです。さぞかしご立腹のこととは思いますが、我慢なさって直ぐに伯母上の家へお行き下さい」

そう言われて、信乃は呆れ果ててしまった。

「前から覚悟はしていたが、父の五七、三十五日目の忌日の今日一日を過ごしても遅くはないのに、こんなに急ぐのは皆の気持ちが変わるのを恐れたからだろう。長く話すと誰かに知られるかもしれない、急いで先に行ってくれ」

額蔵を先に行かせてから、静かに信乃は進んだ。やじはり、見過ごすことはできずに自分の家に寄ってみると、他の家の垣根と同様に杜仲の木が植えられた庭の門には鎖が巻かれていた。さすがに名残り惜しく、寂しくなってしばらくそこにたたずむしかなかった。

犬の与四郎を埋めた梅の木の辺りを見て、愛惜の涙が袂を露で濡らした。

「与四郎のためにもきっと卒塔婆を建てよう」

と独り言を言いながら、短刀の刀身で梅の木の幹を推し削るのだった。そして、如是畜生発菩提心、南無阿弥陀仏と書き記し、十回ばかり仏名を唱えた。

その後、伯母の家に到着すると、蟇六と亀篠が待っていたかの様に出てきて、

「信乃か、早かったね、こちらへ」

と招き入れ、

「お前が寺から帰った後に取り図ろうとは思っていましたが、一日では片付かないと思いました。なまじお前に見せては、嘆きは増すばかりと思いまして、急ぐことにしました。元の家を空き家にして、仏具はこちらの家と一緒にしました。今日からここがお前の家です。昨夜も言った通り、お前が二十歳になるころ、浜路を娶せ二代目の村長になってもらい、私たちは裏の家に隠居して左うちわで暮らす日を待ち遠しく思います。浜路おいで」

と呼んで浜路を蟇六と亀篠の間に置いた。

「今はまだ親しくはできないかもしれないが、間近にいればだんだんと知るでしょう、信乃はお前と従兄弟ですが、今日からこの家の子になりました。大きくなったらお前の良人となります、同じ様に背丈を伸ばして早く夫婦になっておくれ。仲良くしなさい」

と説明されると、恥ずかしくなったのか浜路は耐え切れなくなって、そのまま立つと部屋にあった屏風の裏に隠れてしまった。

信乃はすべてにおいて油断はしなかった。甘い言葉は我が身の毒になると思い、返事もせず、様子を見に行くこともできない。そのまま困った顔をしていた。

それから亀篠は信乃を誘い出して、西面の一間に連れて行った。

「ここをお前の部屋にします。読書、手習いを怠ったらいけませんよ。用事があれば、額蔵なり、浜路なり、申しつけて構いません。遠慮深いのもところによりますよ。いつまでも初々しい子ですね。早くこの家に

打ち解けるのです」

亀篠は慰める様なことを言って、普段と変わらずに信乃をもてなすのだった。

こうして三伏の夏、すなわち夏至以降立秋までの酷暑のころが過ぎて、秋の初風が経ったころ、信乃の父の忌が終わった。

これより先、亀篠は信乃の服を男の服に改めさせて、産土神社に参詣に行かせた。

年齢は十一歳ではあったが、同じ年代の子よりも大きな身長だったので、十四五歳に見えてしまう。

「今日、祝いの赤飯をいただきましょう。ついでに月代を剃りなさい」

と前から夫に勧めていたので、蟇六はその通り、信乃の元服の儀を執り行った。

世間の人には儀式がしっかり行われたと思われたので、日頃から村長を夫婦を憎んでいた里人たちもこの古狸に欺かれてしまい、逆に村長を頼もしく思ったりする者もいた。

これらいきなりのことにも、信乃はただ言われるままで逆らおうとはしなかった。女の服を変えて世の常に従うことは、父番作の遺訓に適うことでもあったので、親の賢察には改めて感心した。

ただ今後の自分自身の行く末については多分に不安定であり、思いは揺れ戸惑うしかなかった。

今日が暮れ明日を明かすといった具合に今年は儚く送って、次の年の春三月弥生の月、あっという間に亡き父親の一周忌が巡って来た。

前夜は家の中の仏像の前で父母の冥福を祈るだけだった。明け方になると亀篠の言いつけ通り額蔵が遣わされて、墓参りの従者となった。

しかし他所への聞こえもあってか、墓参りの道すがら、口を開かずにいた。寺に着き、一緒に墓を洗い清め、水を汲み入れて、花を手向けて、主従二人で祈っているとふと涙が流れていく。

その帰りには村長の家が近くなると、信乃はやはり昔の自分の家をつくづくと眺めてしまい、

「今の家と遠くもないところだが、住まなくなってから一年も経ってしまった。外から見ると変わらない様だけど、庭の草木だけでも見ていこう」

と言って、傾いて崩れかけている扉を押して、二人は中へ進んで入った。

軒を見れば昔を偲び、柱は斜めになり壁が落ちて、藁の他には何もない。昔、人が住んでいたという気配だけが分かる。空き家になってしまい、誰も来ていないのだ。

それだけでも寂しくて、涙が出てしまいそうになる。

ふと目を向けると、昨年の今ごろ、犬の与四郎のために幹を削って、如是畜生の経文を書きつけた梅の木は、前よりも繁っていた。削った痕は治り、文字は消えてしまっている様だが、青い梅の実を多く生っている。

「この梅の木の下に与四郎が眠っている。薄い紅梅だから実がつくことはほとんどないのに、枝ごとに生るのは今年が初めてだ。ほら見てごらん」

と指を差すと、額蔵も眺めて、

「めでたいことです。この梅は枝ごとに実が八つあります。世の中に八房という梅があるとは聞いていましたが、見たことがありませんでした。これこそ八房に違いありません」

そう言うと、信乃も気づき、

「本当だ、実が八つ生っている、これが八房なんだ。物心ついた時からこんな風に枝ごとに八つ生ることは聞いたこともなかった。下に眠っている犬の与四郎の名前からすれば、四房こそ生るべきなのにどうして八房なんだろう」

【八房の梅の実】

無料写真素材「花ざかりの森」

https://forest17.com/

梅の実が生りすぎ(笑)

【八房の紅梅】

神戸観光壁紙写真集 KOBE Photo Gallery

http://kobe.travel.coocan.jp/index.htm

ちょっと見に行きたいですね。

兵庫県明石の月照寺さんの八房の紅梅デス。

そう言いかけて、また梅の木を見ると、

「不思議なことだ。八房だけではない、見たまえ、実ごとに模様があるよ。何かに似ている」

枝を引き寄せて実を取って手のひらに乗せ、太陽に向かって見ると、文字が見えた。一個は仁、もう一つは義。他にも礼、智、忠、信、孝、悌の文字がある。実ごとに一文字ずつ、明らかに読むことができる。

二人は身の毛がよだつほど驚き、怖くもなった。

幹を削って写した如是畜生の八文字は消え失せて、今は梅の実に仁義礼智の八行の文字が映っている。どうしてだろうと不思議に思うが、謎が解けることもないのだ。

【 青梅か香は亦 花にまさりけり 巳克亭鶏忠】

凛々しい信乃と額蔵。

巳克亭鶏忠とは良く分かりませんが、馬琴翁の別名かもしれません。

しばらくしてから額蔵は、肌身離さずに持っていた御守の袋から秘蔵の珠を取り出した。

「若様、これを見て下さい。梅の実とこの珠は形が似ています。文字も違っていません。これには何か理由があるはずですが、どうしても分かりません」

本当だね、と信乃も護身袋に秘めた珠を出して、同様に見た。大きさも文字も、珠と梅の実は等しく見えるのだった。

「本当に同じだ、何の因果なのだろう。珠といい梅といい、符節を合わせたかの様に不思議だ。考えてみたが、この珠は元は八つあって、仁義八行の文字通りにあったのかもしれない。だから残る六つの珠が世の中にあるはずだ」

信乃は梅の木を見た。

「この梅はどうして八房になったのか。私たちの珠と梅の実に現れた文字がどうして一緒なのか。聞いても梅の木は返事をしてくれないし、叩いても珠も答えてくれる訳もない。因縁があれば、必ず後で何かを答えてくれると思う」

決意をした瞳で額蔵を見る。

「人は不思議や謎を好むものだ、他人がもしこれを知るならば知るが良い。私は自分から話したりはしない。私たちの秘密にしよう」

と二人は秘密にすることを誓って、八房の梅の実を取って紙に包み、それぞれの袋にしまった。そして荒れたままの庭を走り出て、村長の家に帰ることにした。

その年の皐月(五月)のころ、梅が熟した時、蟇六のところの召使いは言うまでもなく、近在の里人たちは、初めて八房の梅を見つけて、世の中には珍しいものがあると村長夫婦に言ってきた者もいた。またあちこちに言いふらして、風聞が高くなってきた。

しかし梅は熟した後、例の仁義礼智の文字は突如として消えてしまった。

そのために里人たちはただ八房の梅を珍しがるだけで、文字のことを知っている者はいなかった。それ以降毎年梅の実は八つ生るが、文字はこの春のみ現れて、二度と現れることはなかった。

蟇六と亀篠は梅の木の話を聞いても、風雅の道には疎いので、花や果実を楽しもうというということはなかった。単に梅の実の多いことを喜んで、毎年実を塩漬けにして、酒の肴にするだけだった。

この実は次第に世の人に知られていき、名木になった。与四郎のことが伝わって、八房の梅、与四郎塚として、古老が口伝で伝える様になったが、後年数度の兵火に遭って、梅は枯れ、塚は荒れ果てて、今はその痕すら分からない様になってしまった。

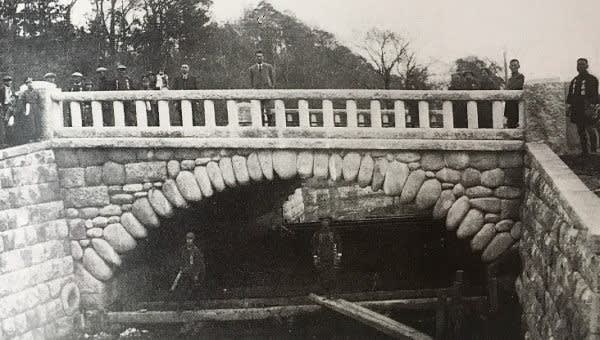

今はただ猫貍橋(ねこまたばし)のみが遺っている。

大正十一年の猫又橋。石組みですね、現在はありません。

まさかの妖怪伝説(笑)

場所は……

(続く……かも)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます