『紅の黄ばみたる気添ひたる袴、

萱草(くわんぞう)色の単(ひとえ)、いと濃き鈍色』 (幻)

萱草(くわんぞう)色の単(ひとえ)、いと濃き鈍色』 (幻)

他にも喪服と一緒に[かんぞうの袴]とあったので、

「かんぞう」を調べてみました。

「かんぞう」を調べてみました。

萱草(くわんぞう)はユリ科で、橙色のユリに似た小さな花を咲かせる。

赤味のある黄色。1日でその花がしぼんでしまう所か、

この花色に染めた襲を喪に服す時の色とした。

赤味のある黄色。1日でその花がしぼんでしまう所か、

この花色に染めた襲を喪に服す時の色とした。

別名に「諼(けん)草」ともあり、「けん」は忘れるという意味。

万葉集では、忘れ草と呼ばれ衣を染めるのではなく

花そのものを身につけて物思いを忘れるとも。(吉岡幸雄日本の色辞典)

万葉集では、忘れ草と呼ばれ衣を染めるのではなく

花そのものを身につけて物思いを忘れるとも。(吉岡幸雄日本の色辞典)

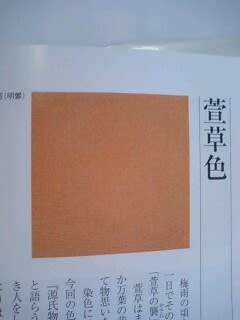

画像の色は光線で少し暗い感じになりましたが、

もう少し薄い色です。

もう少し薄い色です。

長崎盛輝 日本の伝統色 では、

古くは、くわぞう色とも。

柑子・蜜柑の色にちなんで、柑子(こうじ)色とも呼ばれるが、実物の色からみると

赤味が強いとも。

古くは、くわぞう色とも。

柑子・蜜柑の色にちなんで、柑子(こうじ)色とも呼ばれるが、実物の色からみると

赤味が強いとも。

植物のかんぞうはこれを植えて玩味すれば、憂を忘れるという中国の言い伝えから、

忘れな草ともよばれ、また「醜の醜草」すなわち、いやな草ともされ、

喪服着用の凶色とも。

忘れな草ともよばれ、また「醜の醜草」すなわち、いやな草ともされ、

喪服着用の凶色とも。