隣り合ったお国とお国、民族と民族の問題は、古今東西を問わず誠に難しいものです。

「遠交近攻」は兵法三十六計の第二十三計にあり、地理的に遠い国とは親交を結び、近接する国を攻めるという二千数百年前の古代中国の戦術です。

例えば西洋の歴史でも、イギリスとフランス、フランスとドイツ、イギリスとアイルランドなど近隣国同士の戦争や紛争の歴史があるように、隣国であるから親交があってずっと仲が良かったというわけでは必ずしもないのです。

むしろ隣国であるがゆえに、国境紛争をはじめ何かと争いになるタネは多いのが実情です。

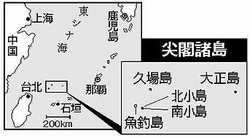

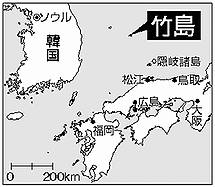

日本にとってのもっとも地理的に近い隣国は韓国・北朝鮮や台湾、そして中国とロシアであり、地形的には朝鮮半島が日本の九州や山陰に突出して近接する形状になっています。

海から日本を攻める以外に陸続きの延長線上で日本に侵入するとすれば、北は樺太や千島列島からのラインと、南は朝鮮半島からのラインが近いので、特にユーラシア大陸の地続きである朝鮮半島は、大陸方面から日本を攻める地理的拠点としては重要です。

こういう地理的な形状を、国際政治面、経済面、軍事面での関連に注目して巨視的に捉えるのが地政学(Geopolitics)という分野です。

日本ではナチスドイツとともに戦前に流行した関係で戦後は忌避されてきましたが、最近また注目されるようになりました。

もちろん現代のイギリスやアメリカでも研究されているので、何らかの思想的偏向と見てこの地政学的研究領域を忌避すべきではなく、むしろ現代日本にとってはリアリズムに基づいた地政学的分析が必要となっていると思われます。

これは日本を取り巻く直近のアジア領域のみならず、環太平洋や、インド洋、中近東など、世界中の国際関係状況を読み解くための必須の重要なツールなのです。

さて、最近は日韓関係の悪化から、特に右寄りの人々の間では嫌韓論が盛んですが、今から約二年前に書いた本ブログの「高度な平凡性から見る韓国疲れ(Korea Fatigue)」(2019年3月2日付 https://ameblo.jp/yukohwa/entry-12443985437.html ) でも取り上げたことがある通り、こういう時こそ「日本にとっての本当の国益」について、今一度「冷静な賢慮かつ冷徹なリアリズムの視点」から考えなければならないと思います。

明治時代、帝政ロシアの議会(Duma)召集(明治38(1905)年8月)に先駆けて、近代的議会を開設した日本では、明治23(1890)年12月に開催された第一回帝国議会における山縣有朋首相の施政方針演説の中で、当時の用語で「主権線の守備」から「利益線の保護」に向かわねばならないという趣旨の発言があります。

要は、日本の国境線という物理的かつ地理的な「主権線」を守るだけでは、本当に日本を守ることはできない。

当時の「利益線」という用語は、後の「日本の生命線」という言葉に連なってゆく「地政学的な概念」としての、言わば「間接的な接続領域・緩衝地帯を含む防衛線」を意味していました。

つまりは明治時代でさえ、もはや国境線の守備である狭義の専守防衛だけでは日本を守れず、地政学的な緩衝地帯・接続領域を含む国家としての生命線を攻勢防御しなければならないという考え方があったということです。

その意味での日本の「生命線」とは朝鮮半島だったのです。

そして明治時代も令和時代も日本列島と朝鮮半島の地理的位置関係は全く変わっていません。

山縣有朋公爵(元帥陸軍大将)の後を継いで帝国陸軍と帝国政府を率いた桂太郎公爵(陸軍大将)が、日露戦争開戦時にどのように朝鮮半島を捉えていたかを、ここで少し見てみましょう。

やはり本ブログの別シリーズ「なぜ日本はアメリカと戦争したのか(68)明治期の政府・統帥部の首脳と『天皇親政』」でも取り上げた次の部分です。(2019年5月8日付https://ameblo.jp/yukohwa/entry-12459787258.html )

・・・政府は早速ロシアとの間に談判を開始したが、予想通り、「朝鮮は其の一部たりとも、如何なる事情あるに関せず、之を露国に譲歩せざること」という目的を達成する見込みは立たず、いよいよ日露開戦の覚悟を固めなければならなくなった。桂は『自伝』の中で次のように述べている。

予は最初より露国と戦わざるを得ざる決心をなし居れり、其故は、抑も露国の極東政策たる、従来の極東政策に一歩を進め、東清鉄道を旅順港に延長し、一方支那海を制せんが為要塞を増築し、又日本海を彼が有とせんが為め、朝鮮東海岸より南海岸に手を伸し、現に馬山浦をして彼が軍港になさんとするの政策は早く明白のみならず、彼れ一度東清鉄道を南満洲に通し旅順港に延長せば、必ずや朝鮮は自衛上略収せざるべからざるは当然の要求なり、如何となれば、彼れ朝鮮を取て我にのぞめば、我は日本海を失い、対馬海峡を把握し能わざるは勿論、南北に延長せる島帝国の領土は腹背敵を受け、啻(*ただ)に自ら防御は勿論、国家の生存上、独立を保ち得ざること、論者を俟たずして明らかなり、又露国にして朝鮮を失わんか、彼は哈爾濱(*ハルビン)・旅順間の連絡を保つのは不可能なり、其の故は、我が鴨緑江を越え、彼の側面を攻撃せば、南北の連絡は一朝にして失い、彼の目的を達し得ざるのみならず、極東政策の根本も翻さざる可からざるに至らん、右の如く論じ来れば、彼には是非朝鮮を略取するの必要あり、我に於ても亦彼れに朝鮮を譲ること能わざるの理由あり、到底談判を開始せんとせば、戦は最初に於て決心し置かざるべからず。・・・(坂田吉雄著「天皇親政」(思文閣出版1984年刊)252~253頁より。*裕鴻註記)

このような情勢分析こそ「地政学的分析」なのです。日清戦争後の露独仏による三国干渉(明治28(1895)年4月)により、日本が清国に返還した遼東半島をロシアが租借(明治31(1898)年5月)して、特に重要な海軍基地となる旅順港を入手する一方で、明治29(1896)年2月の「露館播遷(ろかんはせん)」により李氏朝鮮王朝の高宗とその世子純宗は、しばらく漢城のロシア公使館内に身を寄せて親露的政策を採り、それ以降ロシアは、明治29(1896)年6月の露清密約や明治33(1900)年11月の第二次露清密約により、ロシア軍の満洲駐留権や東清鉄道(のちの中東鉄道)の敷設権を得て、満洲全域の鉄道(つまりは兵站)、行政、軍事を支配下に置きます。こうして着々とロシアの南下政策は実を結び、まさに満洲からさらに朝鮮半島に至る情勢となって上記の桂首相の見解に至るのです。ロシアは明治27(1894)年の日清戦争前、既に朝鮮半島東岸の永興湾(元山)占有を当時の朝鮮王朝に働きかけていました。この時は同じく朝鮮の巨文島を占領した英国とロシアとの角遂の状況下にあって、当時朝鮮の宗主国であった清国宰相の李鴻章が英露間を調整し、明治20(1887)年3月に英艦隊の巨文島撤退を実現させると共に、ロシアの永興湾(元山)租借を断念させました。しかし日清戦争で清国は朝鮮の宗主国ではなくなったために、ロシアは着々と再度の朝鮮半島支配に乗り出そうとしていました。もしも朝鮮半島南端までが大国ロシアの支配下となれば、日本はわき腹に匕首を突き付けられたのも同然の情勢となってしまい、国の独立さえも脅かされる状況となる深刻な危機感を抱きます。ここに日露戦争が発生する根本要因が存在するのです。

満洲にしても朝鮮にしても、確かにそこに住む人々からすれば他国の軍隊が勝手に入ってきて戦うという事態そのものが現代的感覚からすればあり得ないレベルでの異常なのですが、当時の世界情勢の中ではまことにやむを得ない状況だったのです。そもそも超大国の大清帝国が天保11~13(1840~1842)年の阿片戦争以来、その度重なる敗戦や失政により次々と西洋列強による租借地を広げている危機的情況のなかで、永らく「華夷秩序」における冊封関係に従属してきた李氏朝鮮の行く末を憂慮した明治日本は、朝鮮の開国と近代化を促すことにより、日本と連携して西洋列強の侵略を防ごうと焦慮していたのです。しかし幕末維新を経て文明開化と殖産興業による富国強兵で国の独立を護ろうとした明治日本とは異なり、より儒教社会の規範性が強くまた守旧の意識が強い両班(ヤンバン)という貴族階層の勢力が強かった李氏朝鮮王朝では、こうした独立開化や近代化への障碍と抵抗が極めて強かったのです。そこに朝鮮の悲劇の大きな要因があるのではと思われます。

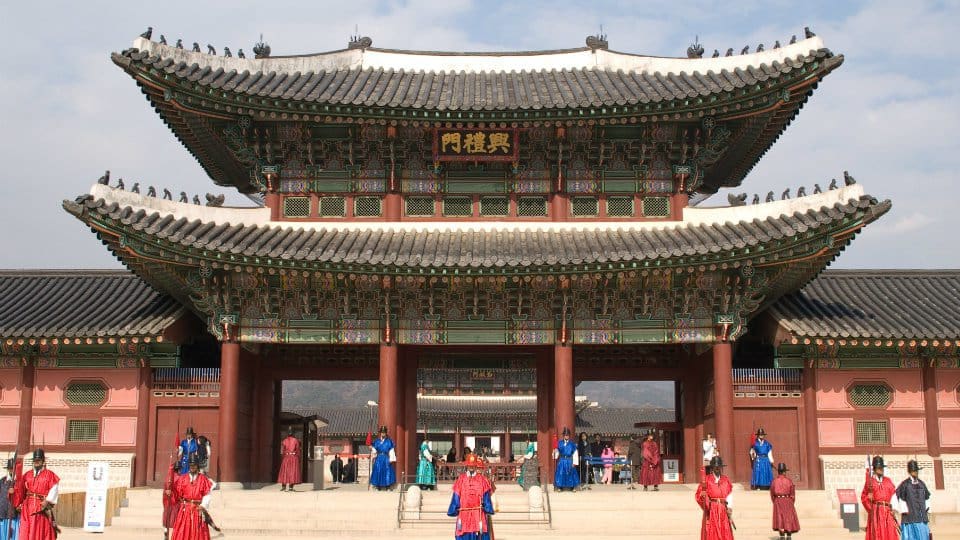

当時の李氏朝鮮王朝では、第26代国王高宗の父君である大院君(興宣大院君)が摂政として文久3(1863)年から朝廷を支配していました。もちろん歴史上の人物は、毀誉褒貶を免れず、大院君についても様々な批判はあるでしょう。しかしわたくしは、大院君の根本的な姿勢から拝察するに、この方ご自身としては、気骨のある大変立派な人物であったと思っています。日本でいう「尊王攘夷」にも通ずる「衛正斥邪」という実質的な意味での王政復古と徹底した鎖国攘夷を図り、腐敗した両班による官僚政治からの脱却としての摂政大院君による親政の体制を敷き、税制財政を整理し貪官汚吏を粛正しました。より具体的には、朱子学に基づく「華夷秩序」を守るという基盤を更に発展させて儒教王政を強化し、反西洋・親中国の「衛正斥邪」という鎖国攘夷政策を執り、キリスト教布教を弾圧し(丙寅教獄:1866年)、フランス艦隊(丙寅洋擾:1866年)やアメリカ艦隊(辛未洋擾:1871年)とも戦い局地的な勝利を得て追い返したことで、益々攘夷の姿勢を硬化し、開国や近代化を勧める日本に対しても「倭洋一体」とする西洋諸国との同一視のもとに、強硬な姿勢を崩しませんでした。西洋近代文明を否定・排斥して、鎖国政策による旧来の儒教的支配体制を守り堅持しようとした大院君からすれば、日本は「夷狄に化した」として、明治新政府の外交文書の受け取りを拒否し、これが日本国内では所謂「征韓論」論争から明治6(1873)年の政変となり、西郷隆盛や江藤新平、後藤象二郎、副島種臣、板垣退助などが下野して、後の西南戦争(明治10(1877)年)へとつながってゆくことになります。この時代の大院君は「親清国、反西洋・反日本」です。

一方でその後の李氏朝鮮王朝では、慶応2(1866)年に王妃となった閔妃(高宗の后)が、明治6(1873)年に大院君を失脚させて国の実権を握り(癸酉政変)、その時々に日本、清国、ロシアに接近し、その大国の力を背景にして対外的にも対内的にも乗り切ろうとするのですが、閔妃は聡明で政治的手腕も持った女性であったという評価の一方で、失政や汚職・腐敗も多く、閔妃自身も巫堂(ムダン)という呪術的宗教儀式に入れ込み、国庫の六倍以上の国費を浪費したといいます。この大院君と閔妃の対立と、朝鮮国内の「守旧派」と「開化派」の争いは、朝鮮半島を取り巻く清国、ロシア、日本などの周辺国の争いと相俟って、不幸なことにこの重大な国家的危機の時代の朝鮮により一層の影を落とすことになります。これらの対立抗争の過程を、以下に年表的に整理しつつ辿って見ましょう。

明治3(1870)年2月 明治政府は外交使節を朝鮮に派遣するも大院君が拒絶

明治6(1873)年10月「明治六年政変」西郷隆盛ら征韓論派が下野

明治6(1873)年12月 大院君が失脚・引退し、閔妃派が政権掌握

明治8(1875)年9月「江華島事件」日本海軍砲艦「雲揚」と朝鮮砲台が交戦

明治9(1876)年2月 日朝間の丙子修好条規(江華島条約)締結、「朝鮮開国」同年より、閔妃政権は日本に三次に亘る修信使を派遣し、開化政策を推進

明治14(1881)年 漢城(現ソウル)に日本公使館開設

明治14(1881)年 閔妃が率いる朝鮮王朝は、統理機務衙門(近代的行政機関)と別技軍(近代軍、教官は日本公使館付武官の堀本礼造陸軍中尉を招請)を設置

明治15(1882)年 米朝修好通商条約締結 (同年、米清間に「商民水陸貿易協定」も締結され、この中で清国は朝鮮の宗主国であることが明記される)

こうして文久3(1863)年から明治6(1873)年末までの「第一次大院君時代」の10年間は「衛正斥邪」による鎖国攘夷政策でしたが、明治7(1874)年から明治15(1882)年6月までの8年間は「第一次閔妃時代」となって開国開化政策となります。この時代の閔妃はむしろ「親日本」であったとも言えるのです。しかし、ここでまた大院君への短期間の政権交代が生じます。

明治15(1882)年7月、二千数百名いた旧式軍への俸禄米の遅配や不正供給への不満から旧式軍兵士による「壬午の軍乱」が発生、閔妃政権に不満を持つ民衆の一部も暴徒となって8日間に亘る騒擾となります。この背景には大院君派の活動家も暗躍していました。反乱を起こした旧式軍兵士たちは、優遇されていた別技軍兵舎を襲い、日本人教官の堀本中尉も殺害。また日本公使館を襲撃したため、花房義資公使以下は応戦しつつ脱出、2名が殺害されましたが残る26名は済物浦(仁川港)から小型ジャンクで逃れ、沖合に停泊中の英国海軍測量艦フライング・フィッシュ号に救助されます。実は閔妃は日本の花房公使に対し、公使館が襲撃されるとの警告を事前に伝えてくれていました。そのことからも当時は「親日的」であったと言えましょう。一方、宮殿では反乱兵が閔妃を殺害しようとしますが、女官の一人が身代わりとなって服毒自害した隙に、閔妃は宮殿を脱出して忠州の田舎に隠棲しました。この騒擾を利用して、大院君は国王高宗から事態収拾の命を受けて宮廷での復権を果たし、閔妃政権が進めていた近代化政策を覆し、統理機務衙門を廃止、衛正斥邪政策に戻します。この時大院君側近が要職に就き、反対勢力の数百名が殺されたともいいます。しかしこの体制も長くは続きませんでした。この時の大院君はもちろん「反日的」です。

もともと江華島条約により朝鮮に入った日本商人たちが大量に青田買いを行ったため朝鮮の米価が暴騰し、貧困層の民衆には広く日本に対する反感や不満が募っていたため、「壬午の軍乱」で日本公使館が焼討ちされる事態となってしまったのですが、花房公使以下が逃げ帰った日本では朝野がこれに憤激して、花房公使に800名の護衛兵をつけて朝鮮に帰任させ、その他に軍艦4隻と1500名の軍隊を同行させます。一方で、朝鮮国の宗主国を以って任ずる清国は、天津訪問中の朝鮮の開化派官僚、金允植・魚允中に意見を求め、大院君の復古路線に反対する二人の清国軍派遣による介入要望を受けて、李鴻章宰相の腹心、馬建忠が同行する軍艦3隻と軍隊3000名を派遣します。委細は省略しますが、この結果、馬建忠は花房公使と朝鮮政府との調停を行う一方で、大院君を拉致し、清国軍艦に乗せて清国の保定で監禁してしまいます。日本政府は明治15(1882)年8月末に「済物浦条約」を締結し、日朝の紛争事態は収束しますが、その一方で清国も「清国朝鮮商民水陸貿易章程」を締結し、おおらかさを伴っていた「華夷秩序」の冊封体制から、清国を宗主国とする明確な属国扱いとなり、清国軍隊が常駐し、朝鮮政府内に清国顧問を置いて内政、外交、軍事を支配する体制を固めました。首都漢城(現ソウル)を制圧した3000名の清国軍隊の弾圧は過酷で「百名以上にものぼる人たちを捕え、あらゆるおとしめを加えて彼らを処刑し、その切りさいなまれた首は城壁に、死体は犬の餌にと糞塊の中に、これを投げ捨てたのであった」(F・A・マッケンジー『朝鮮の悲劇』渡部学訳より。永沢道雄著「日本人はどこで歴史を誤ったのか」2011年刊光人社NF文庫、42頁に引用記載のもの)と記述されています。これは日本軍兵士による蛮行虐殺ではなく、あくまで当時の清国軍(中国軍)兵士によるものであることは銘記すべきです。片や首都漢城の日本公使館警備のために常駐した日本軍200名は、この時期は行儀良く振舞っていました。

重要なのは、この時点以降の朝鮮国は実質的に独立国ではなくなり清国の属国となってしまったことです。朝鮮政府内では、大院君の衛正斥邪派は没落し、清国派遣政府顧問の馬建常(馬建忠の兄)と清朝お雇いドイツ人メルレンドルフのもと、宮殿に戻ってきた閔妃を囲む「守旧派」が主流となり、その中でも清国の力を頼む「事大党」(じだいとう「小(朝鮮)を以て大(清国)に事(つか)える」の意)と、漸進的な改良主義を旨とする一派に分かれます。その一方で、「守旧派」と対立する「開化派」の「独立党」は、清国の影響を脱して近代化することを目指し日本を頼るのです。こうした朝鮮国内の各勢力の内部抗争が、代表者としての「大院君と閔妃」という対立軸と、外国の後ろ盾としての「清国対日本」、そして日清戦争後は「ロシア対日本」という外国勢力との結びつきをもう一方の対立軸として、その順列組合せが様々に変貌するのです。

この後、明治16(1874)年に、朝鮮と英、独、伊、露、仏の各国とで修好通商の条約が締結され、明治18(1885)年には李鴻章の計らいで袁世凱の護送により大院君が帰国し蟄居の身となります。そして「第二次閔妃時代」は明治15(1882)年8月から明治17(1884)年12月までの約2年間続きます。この時代の閔妃は「親清国、反日本」で、同時に上述したように巫堂(ムダン)という呪術的宗教儀式に入れ込み、国庫の六倍以上の国費を浪費して財政難に陥り、清国派遣政府独人顧問のメルレンドルフ献策による悪貨鋳造が経済混乱に追い打ちをかけます。そこで「開化派」の若手官僚である金玉均や朴泳孝ら「独立党」は、竹添進一郎日本公使の支援を得てクーデターを計画、明治17(1884)年12月4日夜に実行したのが「甲申事変」です。閔氏政権の大物を殺害し、高宗と閔妃は身柄を昌徳宮から景祐宮に一旦移され、「独立党」は新綱領を発表、「清国への朝貢の廃止、門閥の根絶と人民の平等の権利、人材の登用、宦官の廃止、地租法の改革、警察制度の整備、特権商人の廃止、軍制の改革など」の十四項目は自由民権思想に貫かれたものでした。しかし新政府の武力は、朝鮮人士官候補生7名を中心とする李朝軍隊約400名の少数兵力と250名の日本軍のみであったので、閔妃の密かな救援要請を受ける形で、駐留していた千数百名の清国軍が動き王宮を攻撃、新政府側は寡兵よく戦うも竹添公使以下は撤退を決意して、仁川の日本領事館を経て日本船「千歳丸」に乗船し日本に脱出しました。この時、金玉均らに冷たく対応した竹添公使をよそに千歳丸の辻勝三郎船長は金玉均らの引き渡しを断固拒否して日本に亡命させました。しかし表向き日本政府はクーデターの後援を否定し、日本軍は国王守護に出動したのみだとする立場から、日本はその後は彼らを厄介者扱いして小笠原や北海道に送り、それから十年を経た明治27(1894)年に上海に渡った金玉均は、朝鮮政府の放った刺客に射殺され、遺体は清国軍艦で漢城に運ばれて、閔氏政権は「大逆不道」の罪人として遺体を八つ裂きにした上で街頭に晒し、彼の実父も絞首刑に処せられました。私見としては、日本政府は断固としてこの開化派の金玉均ほかのメンバーを擁護し、適切な時機に彼らをして朝鮮国の自らの手による近代化を支援すべきであったと思います。それをしなかったことが、今日にまで至る日韓関係の澱を招いたのではないでしょうか。こういう時こそ「国家百年の計」が必要であり、日本を頼っていた朝鮮の若き開化派の人々をもっと大切にするべきだったのです。一方の閔妃は、清国軍営へと王宮から脱出した後、また政権に復帰しますが、一旦清国軍に頼った以上は残った「守旧派」の閔妃政権にはもはや自立・独立の道はなく、朝鮮半島は清国、日本、英国、ロシアの地政学的勢力争いの舞台と化してしまいました。決して日本のみが武力で朝鮮を脅かしたのではなかったのが、この時期の歴史的事実なのです。(今回はここまで)