平成27年も

今日で2カ月が終了です。

明日から3月ですね。

さて

先のブログで

庚午(こうご)という町の

歴史を取り上げました。

60年に一度訪れるこの年回りには

色々なできごとがあったようです。

画像をClickすると記事に飛びます。

▼庚午の歴史

▼庚午の歴史その2

ところで

庚午の北側に位置する場所に

「己斐」

(こい)

という町があります。

広島の出身者以外で

この町を

「こい」

と読める方は少ないと思います。

歴史によると

己斐は

鎌倉時代以来の歴史ある地名で

その由来については

いくつかの説があります。

一つは

神功皇后が

長門の熊襲(くまそ)族征討に際して

この地に立ち寄ったとき

“大きな鯉”

を献上したので

「鯉村」(こいむら)と称したというもの

また

山間の村を意味する

「峡村」(かひむら)が

変化したというもの。

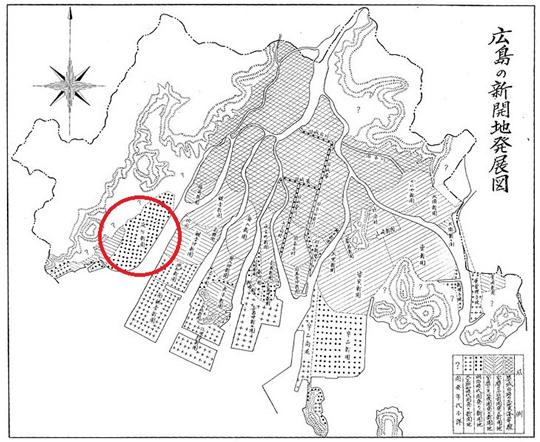

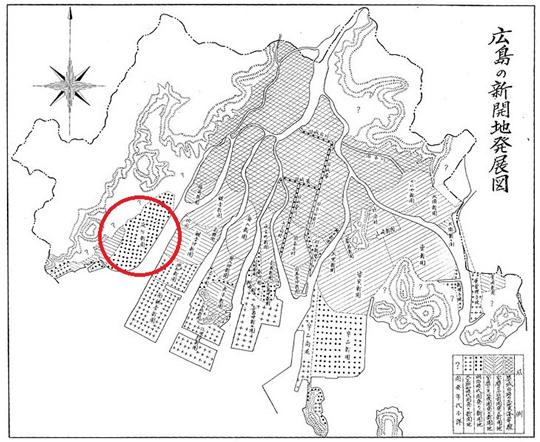

画像の赤丸が

己斐の町ですが

狭い谷に住宅が密集しているのが

わかりますね。

さらに

古くは「許斐」

とも書いたことから

筑前宗像の

「許斐神社」

(このみじんじゃ)

と何らかの関係を有するというもの。

(ウィキペディアより)

実は

昨年5月のブログ

「龍が奔る杜◎その参」

(↑Clickすると記事に飛びます)

においても己斐をご紹介しました。

その際は

旭山神社(あさひやまじんじゃ)

を取り上げましたが

今回は

「通玄山」

(つうげんやま)

をご紹介します。

通玄という言葉には

“禅の極地”

という意味があります。

晩年を己斐の地で過ごした

広島藩士、寺西織部信之が

黄檗宗

(おうばくしゅう)

の開祖である

隠元禅師

(いんげんぜんし)

の通玄山という書を

禅門の師を通じて得て

岩に彫刻したものであると

言われています。

黄檗宗は

日本における仏教の宗派であり

臨済宗、曹洞宗に次ぐ

禅宗の一つです。

▼隠元禅師

ちなみに

隠元禅師は

中南米原産のマメ科の作物を

日本に持ち込みました。

「インゲンマメ」

は彼の名前が基になっています。

さて

ある日の昼下がり

己斐の高台を

チャリンコで流していましたら

町並みに不釣合いな

岩が目にとまりました。

住宅地内にあるためか

一部コンクリートの壁で

補強してあるようですが

ここがかつて

山中であったことは

その容姿から伝わってきます。

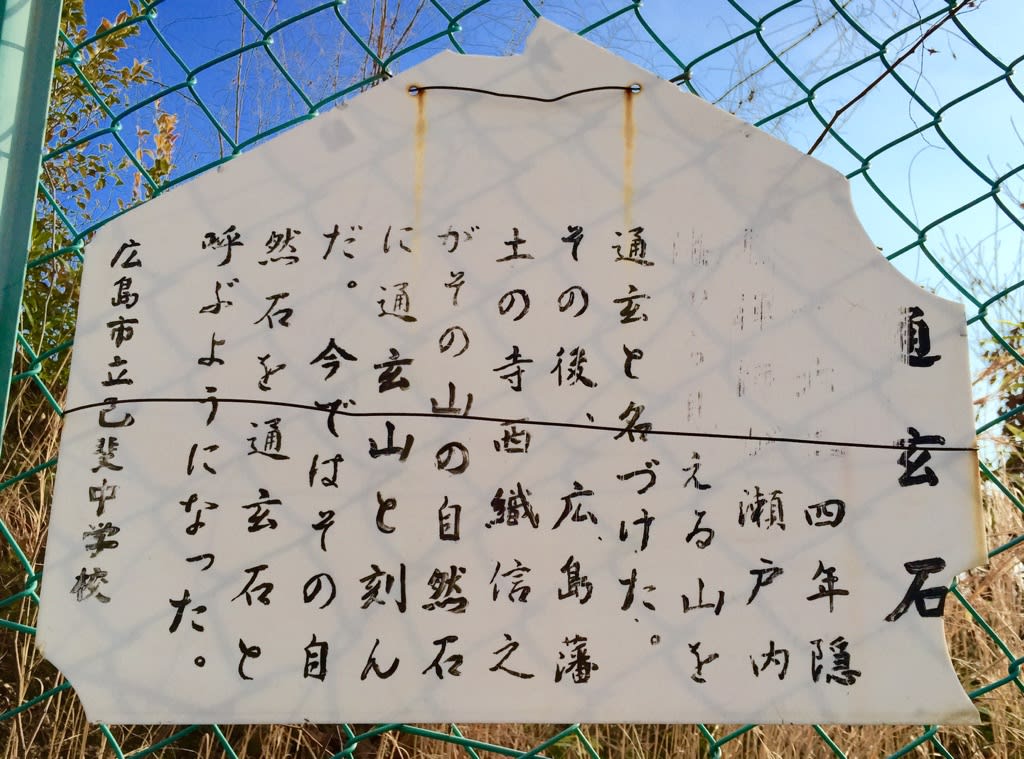

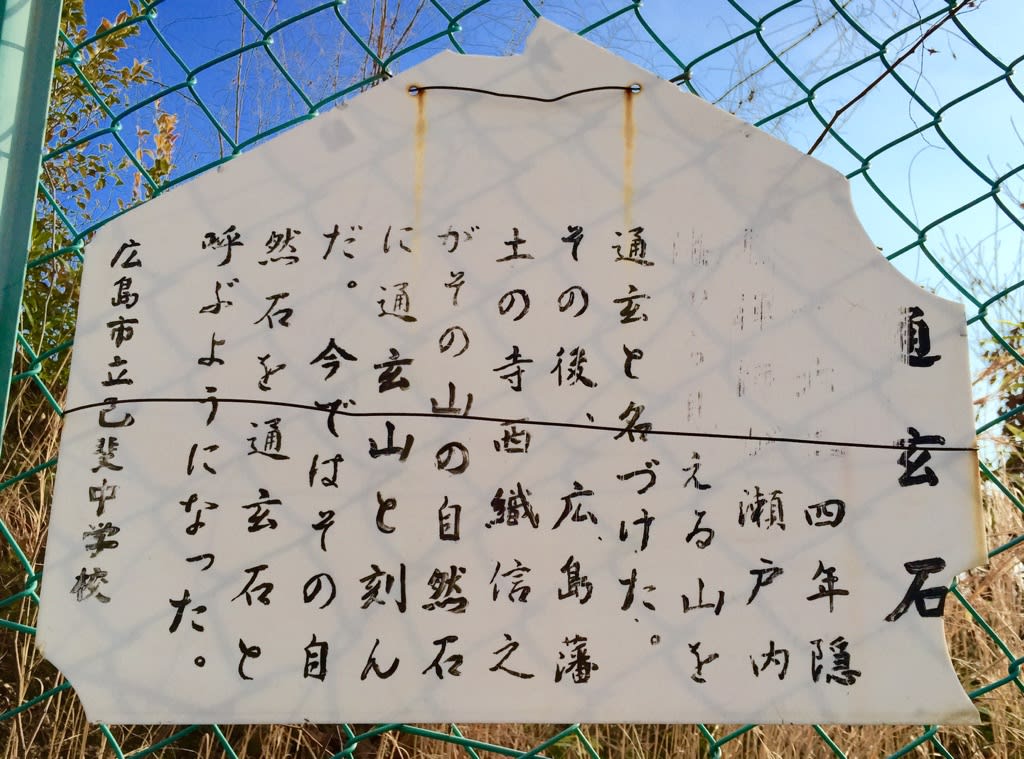

岩を囲むフェンスには

随分前に掲示したと思える

己斐中学校名のパネルがあり

一部欠損していますが

以下のように記載されていました。

***********************************

1654年(承応3)年

隠元禅師が瀬戸内海から見える山を

通玄と名づけた。

その後、広島藩士の寺西織部信之が

その山の自然石に通玄山と刻んだ。

今ではその自然石を

通玄石と呼ぶようになった。

広島市立己斐中学校

***********************************

己斐の歴史

つづきます

◎感謝

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

今日で2カ月が終了です。

明日から3月ですね。

さて

先のブログで

庚午(こうご)という町の

歴史を取り上げました。

60年に一度訪れるこの年回りには

色々なできごとがあったようです。

画像をClickすると記事に飛びます。

▼庚午の歴史

▼庚午の歴史その2

ところで

庚午の北側に位置する場所に

「己斐」

(こい)

という町があります。

広島の出身者以外で

この町を

「こい」

と読める方は少ないと思います。

歴史によると

己斐は

鎌倉時代以来の歴史ある地名で

その由来については

いくつかの説があります。

一つは

神功皇后が

長門の熊襲(くまそ)族征討に際して

この地に立ち寄ったとき

“大きな鯉”

を献上したので

「鯉村」(こいむら)と称したというもの

また

山間の村を意味する

「峡村」(かひむら)が

変化したというもの。

画像の赤丸が

己斐の町ですが

狭い谷に住宅が密集しているのが

わかりますね。

さらに

古くは「許斐」

とも書いたことから

筑前宗像の

「許斐神社」

(このみじんじゃ)

と何らかの関係を有するというもの。

(ウィキペディアより)

実は

昨年5月のブログ

「龍が奔る杜◎その参」

(↑Clickすると記事に飛びます)

においても己斐をご紹介しました。

その際は

旭山神社(あさひやまじんじゃ)

を取り上げましたが

今回は

「通玄山」

(つうげんやま)

をご紹介します。

通玄という言葉には

“禅の極地”

という意味があります。

晩年を己斐の地で過ごした

広島藩士、寺西織部信之が

黄檗宗

(おうばくしゅう)

の開祖である

隠元禅師

(いんげんぜんし)

の通玄山という書を

禅門の師を通じて得て

岩に彫刻したものであると

言われています。

黄檗宗は

日本における仏教の宗派であり

臨済宗、曹洞宗に次ぐ

禅宗の一つです。

▼隠元禅師

ちなみに

隠元禅師は

中南米原産のマメ科の作物を

日本に持ち込みました。

「インゲンマメ」

は彼の名前が基になっています。

さて

ある日の昼下がり

己斐の高台を

チャリンコで流していましたら

町並みに不釣合いな

岩が目にとまりました。

住宅地内にあるためか

一部コンクリートの壁で

補強してあるようですが

ここがかつて

山中であったことは

その容姿から伝わってきます。

岩を囲むフェンスには

随分前に掲示したと思える

己斐中学校名のパネルがあり

一部欠損していますが

以下のように記載されていました。

***********************************

1654年(承応3)年

隠元禅師が瀬戸内海から見える山を

通玄と名づけた。

その後、広島藩士の寺西織部信之が

その山の自然石に通玄山と刻んだ。

今ではその自然石を

通玄石と呼ぶようになった。

広島市立己斐中学校

***********************************

己斐の歴史

つづきます

◎感謝