星野村に天文台が出来たのが1991年。もうすぐ30周年になろうとするこの頃です。

お客様のなかにはとても久しぶりにお見えになられる方もいらっしゃいます。

今はレストランも無くなり、そこには巨大なドーム屋根ができています。

出来たばかりの木造りの床がピカピカしていたとか、スタッフも覚えていないような

お話を聞いたり、当時は小さかったお子様がもう成人されたなどお聞きすると、

ここ星野村と星の文化館の歴史を感じます。

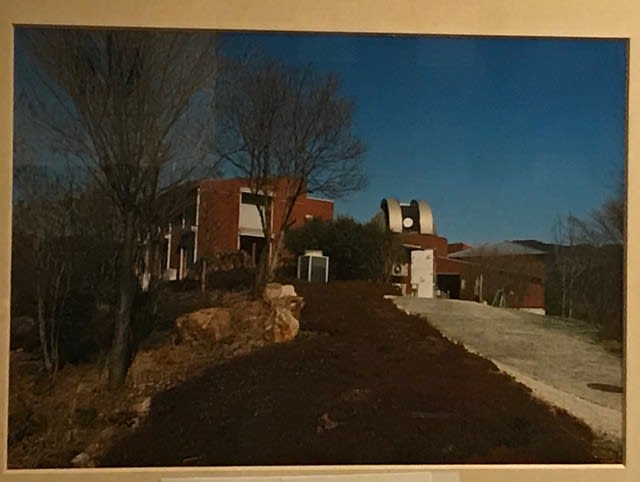

2006年の星の文化館。ドームは1つで左にはレストランがありました。

2006年の星の文化館。ドームは1つで左にはレストランがありました。

2019年の星の文化館。ドームが2つに、玄関アプローチも広くなりました。

2019年の星の文化館。ドームが2つに、玄関アプローチも広くなりました。

2017年に星の文化館が大幅リニューアルして3年数か月たちました。

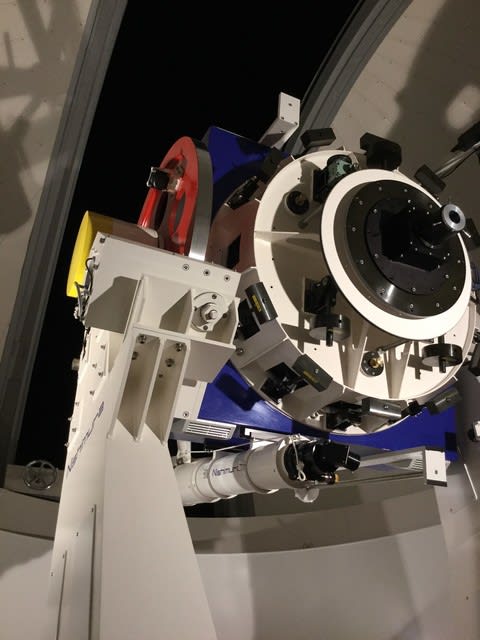

一番変わったのが100㎝望遠鏡の導入でしょう。

29年前と比べると、バリアフリー化、コンピューターの進歩などにより、

格段に使いやすく見やすくなりました。

ドーム2にはエレベーターも付き、ベビーカー、車いすでも楽に上がることができます。

さらに、2019年10月には天体望遠鏡のかなめ、主鏡・副鏡を新しく交換、調整しました。

ただ、より良く見ようとすると、どうしても鏡を冷やす必要があります。

なるべく早く窓を開け室内の気温を下げなければなりません。

冬は特に夜の寒さがしみます。ドームのスリット窓にガラスなんてないからですね。

そうして深夜に接眼レンズを覗いて見る星はきれいです。

建物が変わっても、人が変わっても、昔も星は同じようにみえていたのだと思うと

宇宙の広大さにしみじみとしてしまいます。

(泉)

。

。

などの草露を集めて墨をすり、

などの草露を集めて墨をすり、

」

」 」と書くほうが良いみたいです

」と書くほうが良いみたいです

にあたり、

にあたり、