悠々として 急げ

入ってきて 人生と叫び

出ていって 死と叫ぶ

いいお話が聞けて とてもよかったです

とてもよかったです

茅ヶ崎市開高健記念館

開館日 金・土・日・祝

開館時間 10時から18時(4月~10月)

10時から17時(11月~3月)

観覧料 200円

住所 茅ヶ崎市東海岸南6-6-64

悠々として 急げ

入ってきて 人生と叫び

出ていって 死と叫ぶ

いいお話が聞けて とてもよかったです

とてもよかったです

茅ヶ崎市開高健記念館

開館日 金・土・日・祝

開館時間 10時から18時(4月~10月)

10時から17時(11月~3月)

観覧料 200円

住所 茅ヶ崎市東海岸南6-6-64

先週行ってきました。

『茅ヶ崎美術家協会展』

写真を撮っている方がいて・・・・・

私も邪魔にならないように撮ってきました

アップするのが遅くて

今日までです

茅ヶ崎市美術館

期間 7月10日~8月4日

大雄山最乗寺 (南足柄市)

大雄山最乗寺(道了尊)の 草創応永元年(1394年)。福井県の永平寺、鶴見の総持寺に次ぐ格式のある曹洞宗のお寺です。創建に貢献した道了という僧が、寺の完成と同時に天狗になり身を山中に隠したと伝えられることから、道了尊とも呼ばれています。この道了にちなんで、境内には多くの下駄が奉納されています。また、仁王門からの参道約3kmには樹齢500年以上の杉並木(県天然記念物)がうっそうと茂っています。(紹介文より)

今回が2回目になります大雄山最乗寺

前回は初冬に来たので新緑のころに来てみたいと思い出かけてきました

このあと、階段を上るのが大変だったので今回は鍛えてきました(笑)

神奈川県二宮町の吾妻山公園から見える富士山

昨日2月22日は『ねこの日』だったようで・・・・

富士山とねこ

富士山とねこ

吾妻山公園入口

吾妻山公園入口

ここから300段の階段を登ります

駐車場から片道30分くらいで菜の花畑に着きます

相模湾も見えます

3月7日から3月10日まで『春一番セール』を行います

3月7日から3月10日まで『春一番セール』を行います

ご来店をお待ちしています

旧三觜八郎右衛門家住宅

神奈川県藤沢市にある歴史的建造物。国の登録有形文化財に指定されている。

三觜家は江戸時代に代々羽鳥村の名主を務め、13代八郎右衛門(佐次郎)は明治5年に小笠原東陽を招いて郷学校(耕余塾)を開いた旧家です。耕余塾は吉田茂元首相を始め、政財界、学術界、自由民権家など明治維新後の日本の近代化に大いに貢献した人材を多く世に送り出しました。 (藤沢市HPより)

平塚市美術館

読者登録をさせていただいているブログさんを見て行きたくなりまして・・・・良かったですよ~

住んでみたい町、平塚です

平塚市博物館

「相模川流域の自然と文化」をテーマに活動している地域博物館です。私たちをとりまく自然や身近な生活の中にはまだ、わからないことがたくさんあります。これらを一つ一つ掘り起こし、いろいろな視点から見直して、情報を発信し、地域の未来を切り開く展望を見つけたいと考えます (パンフレットより)

●1階展示 相模平野と人間

●2階展示 地域をさぐる

●3階展示 プラネタリウム 星のひろば

開館時間 午前9時から午後5時

休館日 月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)

入館料 無料

場所 平塚市浅間町12-41

駐車場 あります

写真撮影OKだそうです。

ツバノミ・・なんだろう?書いてありました。船大工特有の道具です

ツバノミ・・なんだろう?書いてありました。船大工特有の道具です

すぐ近くに美術館があります

平塚はいいところですね~

平塚はいいところですね~

水道記念館の歴史

この場所は、昭和8年に日本で最初の広域水道として創設された神奈川県営水道・寒川第1浄水場の送水ポンプ所が建てられた場所です。

昭和11年4月に完成した第1浄水場も時代の流れとともに老朽化し、拡張工事によって第2浄水場・第3浄水場が建てられたため、昭和59年に廃止されました。

そして県営水道創設から50周年の昭和59年3月、県営水道発祥の記念施設である送水ポンプ所を利用して、水道記念館・水の広場が設備されました。

その後、県営水道創設70周年を迎えた平成15年3月には、楽しく遊びながら、水や水道のことが学べる「参加体験型の展示施設」としてリニューアルをし、近隣の方のみならず、多くのお客様の憩いの場所として親しまれています。

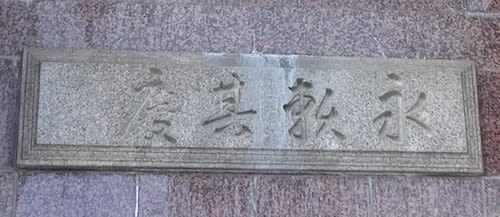

扁額とポンプ

水道記念館の入口には、県営水道創設時の人々の想いを刻した記念扁額(へんがく)が飾られています。

東京帝国大学工科大学機械工学科(現・東京大学工学部)の井口在屋(いのくち ありや)博士が完成させた渦巻ポンプ(歯車で水流に遠心力を与えて送出するという原理)の通称を「ゐのくちポンプ」と言います。

記念館入口では、第1送水ポンプとして実際使用していたものを展示しています。(パンフレットより)

「永頼基慶」

音読みで「えいらいきけい」、訓読みで「永く其の慶びを頼む」と読み、「慶びを忘れることなくこの事業を永く頼み伝えてほしい」という希望の意味が込められているそうです

建物を見たくて来たのですが、トイレを借りに中へ入ったら・・・・

建物を見たくて来たのですが、トイレを借りに中へ入ったら・・・・ 面白い

面白い

アクアバー ・・・できたてのお水

アクアバー ・・・できたてのお水 が飲めます。もちろん飲みました

が飲めます。もちろん飲みました

水道記念館は、その建物の歴史的価値が認められ、「近代水道百選」、「日本近代土木遺産」、「土木学会選奨土木遺産」に選ばれています

神奈川県 水道記念館

開館時間 午前9時30分から午後4時30分

休館日 月曜日(ただし月曜日が祝日の場合はその翌日)

場所 高座郡寒川町宮山4001

駐車場はあります

いい天気だったので富士山が見えるかと思ったら雲がかかってて・・残念

すごーくいい天気でしたが、とても寒い一日でした。

すごーくいい天気でしたが、とても寒い一日でした。

予定では大磯でレンタサイクルを借りて一回りしようかと思っていたのですが、ちょっと寒くて無理でした

時宗総本山 清浄光寺(通称 遊行寺)

遊行寺は1325年(正中2年)に創建された時宗の総本山。

正式名称は、「藤澤山無量光院清浄光寺」。

「遊行上人のおわす寺」ということから「遊行寺」の名で親しまれてきた。

本堂は、関東大震災で崩壊した後、1937年(昭和12年)に落成した東海道随一といわれる木造建築物。 (説明文より)

中雀門(ちゅうじゃくもん)

安政年間(1854~60)に建造されました。

清浄光寺(遊行寺は通称)は創建以来たびたび火災にあっていますが、この中雀門は明治十三年(1880)の大火の際にも焼失を免れた、現在境内で一番古い建物です。

大正十二年(1923)の関東大震災でも焼失は逃れましたが、倒壊したものをそのまま復元して今に至っています。

向唐門(むかいからもん)造りで、高さ6m、幅は3.7mです。側面の大棟に菊の御紋、屋根の下に徳川家の葵の紋が刻まれています。

普段は閉じられていますが、春と秋の開山忌やお正月などには開門されます。(説明板より)

重要文化財 鐘楼

骨董市が開かれていました。

柄杓を持ったら凍ってました

湘南発祥の地 大磯

湘南発祥の地 大磯

「新春おおいそ雛の会」展

ギャラリーぶたのしっぽ (大磯駅から5分)

1月13日から1月22日まで (午前11時から午後5時)

きれいですね~

写真撮影OK だそうです。

だそうです。

小学校の花壇

旧木下別邸

パンフレットに

「秋の大山詣り」

江戸時代、年間約20万人が参詣したといわれるほど、庶民たちの間で大流行していた「大山詣り」。

その歴史的な魅力が評価され、今年、日本遺産に認定されました。

今なお、豊かな自然に出会うことができ、当時の歴史と文化の面影が残る大山。

心地よい秋晴れの日に、江戸の心を探しに出かけませんか?

天気が良かったので江戸の心を探しに出かけました。

天気が良かったので江戸の心を探しに出かけました。

男坂

見ていたら、とてもとても登れそうもないので 女坂を登ります

女坂を登ります

女坂

着きました 大山寺

大山寺

ここまで歩いてきて、ちょっと大山阿夫利神社まで歩くには・・・・・

大変かな・・・・と。

大山ケーブルカー駅まで歩き阿夫利神社まではケーブルカーに乗りました。

ケーブルカーは新型になって1周年だそうです。

阿夫利神社駅に着いたら天気が・・・

阿夫利神社 下社

江戸の人たちは体力があったんです・・ね・・・ 鍛えなきゃ

鍛えなきゃ

と、言いつつ「あれだけ歩いたから

がおいしいねぇ~」って

がおいしいねぇ~」って たくさん食べました

たくさん食べました

旧中村家住宅 (国登録有形文化財)

中村家住宅主屋は、全国的にも珍しい幕末期の和洋折衷住宅です。建築当初は三階建てでしたが、関東大震災後、三階部分は取り除かれ二階建てとなっています。建築を手がけたのは鎌倉大工の石井甚五郎で、10年の歳月をかけ完成したと伝えられ、詳細な板図が残されています。建物の特長は、一回の外観は和風の要素でまとまっていますが、二階は外壁を海鼠壁とし、洋風の要素として軒を曲線の白漆喰で塗りこめ、正面に縦長の窓を配しています。

長屋門は桁行63尺(約19m)の長大なもので、主屋と同時期の慶応年間(1865~1867)に建築されたと推定されます。長屋門としては一般的な形式ですが、通常、柱は4寸(約12cm)角程度であるのに対して、この長屋門では5寸(15cm)角の柱が使用されており、冠木も太く、創建当時は豪壮な趣を呈していたものと思われます。長屋門の外壁は朱色の漆を塗った形跡があります。 (説明文より)

旧中村家住宅

場所 相模原市南区磯部1734

開館時間 午前9時半~午後4時

休館日 月曜日~水曜日(但し祝日は開館、12月29日~1月7日)

入館料 無料

車 は勝坂遺跡公園の駐車場にとめました。

は勝坂遺跡公園の駐車場にとめました。