さて、前回の続きです。

前回同様、『夏への扉』のネタバレ全開で行きますので、ご了承ください。

それと最後の方で『ゲームウォーズ』という小説のネタバレもあります。それについても御了承いただきたいと存じます。

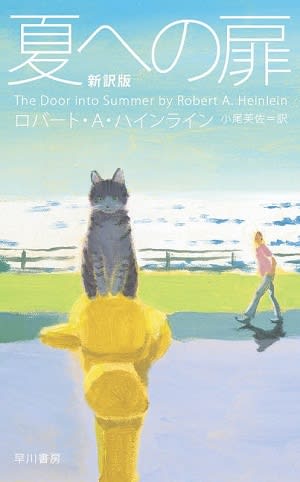

1957年にロバート・A・ハインラインによって書かれたSFの古典的名作『夏への扉』。本作はベルに裏切られてリッキーと結婚するまでの、ダンの女性遍歴の物語であるとも言えましょう。

本作のヒロインであるリッキーは、11歳の美少女。まさに「萌えキャラ」として描かれており、そのために本書は度々「ロリ小説」と形容されます。

冒頭でベルとマイルズに騙されたダンは、残された財産をリッキーに託そうと考え「女に騙された直後にまた女を信頼するのは人がいいかも知れないが、彼女はまだ男を惑わす身体的特徴を持っていない。彼女が女なのは顔だけだ」と独白します。これは要するに、ダンがリッキーに性的な欲望を抱いていないからこそであり、その意味で本作は「ロリ小説」などであるはずがないのですが、しかし逆に言えばそうした少女の聖性をこそ、ダンは担保にしているわけです。

また、これは特に意図的なものではなく構成上そうなっただけなのでしょうが、リッキーは前半では直接の登場がなく、最後の最後、未来へ帰る前のダンが声をかけるのが「初絡み」。そこがまた、リッキーを「ダンの脳内の理想の少女像」のように思わせることに一役、買っています。

一方、悪役であるマイルズとベルを見ていると、ベルの比重が、妙に高いことに気づかされます。

ダンの婚約者として猫を被っていた頃から、リッキー(そしてピート)はベルを嫌い続け、ダンを裏切った後のベルはむしろマイルズを顎で使うように主導権を握り、どこで手に入れたのか自白剤をダンに打ち込むという芸当までみせます。

案の定、後に彼女はかなりタチの悪い女性犯罪者であると判明。

ところが、未来世界ではベルがダンに接近してきます。会ってみるとベルは安アパートで老醜をさらしています。60歳の女優が少女役を演じられるほどにアンチエイジングが発達しているこの時代で、しかし彼女は醜く老いさらばえて、にもかかわらず自覚はなく露出の高い服装をしている。ダンは「かつてはよく切れたおつむも、もうぼけている。残されたものは、自惚れと過度の自信だけだ。」と容赦なく形容。

ベルは過去の悪行を「あなたのためにやったのだ、あなたはあの時病気だったのだから」と自分に都合のいい具合に思い込み、都合の悪いことは全てマイルズやダンのせいにして泣きわめきます。豊幸剤(合法ドラッグのようなもの?)を飲んで泣く彼女を、ダンは「泣くのを楽しんでいるのかも知れない」と分析します。

(裏腹に、マイルズはあっさり死んだとだけ語られ、それっきりです)

さて、となると、果たして本作はロリ小説か。

真性のペドファイルならばこう思うことでしょう。

つるぺた幼女のリッキータンをわざわざ二十歳にまで老化するのを待つなんて正気の沙汰じゃない!!

また私見ですが、ペドファイルというのは自分の精神年齢にあわせて性的パートナーを選ぶ、一種の幼児性が本質であるように思います。

一方、「萌えキャラ」という時、通常、その年齢は中高生辺りのロー~ハイティーン。これは(仮にキャラをリアルに置き換えた場合)真性のペドファイルとは言えませんが、いわゆる(俗語としての)ロリコンの範疇には入るでしょう。

しかし、「大人の悪女」であるベルを婚約者にしておきながら裏切られ、「まっさらな処女性こそが尊い」という価値観に至るという本作の構造を鑑みた時、女性がこれを「ロリコン“的”」と捉えることにはある程度の普遍性があるのかなあ、という気がします。

例えば『あしながおじさん』、『プリンセスメーカー』と、少女を自分好みの淑女に育てるといったモチーフは、ある程度の普遍性がありますよね。本作は大人になるまでの十年間、丸きり放置なのですからまた違うはずですが、むしろ上にあるように「十年間ダンを想い続けた」こと自体が、リッキーの処女性を担保しているわけです。

それはロリではないけれども、しかしある種の人々からすると、それこそが何より許せない。

これらを鑑みるに、本作を正しく形容するには「ロリ小説」ではなく、「処女厨小説」、とでも評するのが正しいように思います。

――などと書くと、本書のファンからお叱りを受けるかも知れません。

というのも「処女厨」という言葉に、ポジティブなニュアンスが込められていると考える人は少ないからです。

なるほど、「処女厨」といった時、例えばスキャンダルの報じられた声優に嫌がらせをするなど、ネガティブなイメージを持った人物像がイメージされることが多い。

しかし同時に「好きな相手が処女であってほしい」と望むこと自体は男性側の願望としてある種普遍的であり、また一夫一婦制に代表される「性のパートナーは固定されていることが望ましい」とするぼくたちの価値観とも親和性がある。

「女性にばかり処女性が求められることがサベツ的で許せぬ」と主張したい人は、まず女性側の「童貞で許されるのは小学生までよね」な、自分より強者である男性を望むセクシュアリティにこそ苦言を呈するべきでしょう。

つまり、『夏への扉』の女性観はいささか男性寄りではあるが、それ自体は普遍的であり、そこまで歪んだものとは思えない。

しかし女性側にはそれを不快に思う者もいる。

そして、その不快さの本質を鑑みるならば、その理由は本書を「ロリ小説だから」と称するよりは「処女厨小説だから」と形容した方が近いのだけれども、女性の主観ではそれらを選り分けることが難しく、結果、「ロリ小説」との評が確立しているのであろう。またここで「処女厨」という言葉を出さざるを得なかったように、男性のセクシュアリティを価値中立的に形容する言葉がない辺りに、ある種の男性の立場のなさが現れてもいる。

更に言うならば、そうした「男の心情を語る言葉の貧困さ」それこそが、「オタ充」に至るまでのぼくたちの困難さを象徴してもいる。

とまあ、そんなことが、ひとまずは言えるように思います。

もっとも、今まで「女性観」と書いてきましたが、それはむしろ「恋愛観」とでも称した方がよかったかも知れません。本作の女性そのものについての描写は、確かにやや辛辣です。

ちょっと、補足していきましょう。

本作にはもう一人、重要な女性キャラが登場します。タイムマシンで70年の世界に舞い戻ったダンを助けるサットン夫妻、その妻であるジェニーです。

彼女は女性の善性の象徴として描かれる好人物である一方、女性の単純さを象徴する人物でもあります。ダンのタイムトラベルについて、旦那のジョンは当初は半信半疑で、証拠を出されるに従って信じざるを得なくなるのですが、ジェニーは「そんなことには興味を持たない人間」として描かれます。ジョンはジェニーを「彼女は君(ダン)が何者でどこから来たか、なんてことは気にしていない。ただ君が好きなんだ」と評し、彼女に事情を打ち明ける必要はないと判断します。「女を男の領域から排除しようとするホモソーシャリティ」と評したい方もいらっしゃるでしょうが、ぼくにはジョンがジェニーを理解しているという、ぐっと来る場面に見えます。

また、リッキーは成人して美しい娘として姿を現しますが、やはりダンの(人工冬眠ではなく、タイムマシンを使った)タイムトラベルについては理解を示しません。ダンが説明しようと「モルモットをタイムトラベルさせる」例え話をして、「モルモットが同一個体であることを示すため尻尾をちょん切る」と言ったのに対し、リッキーは「モルモットに尻尾はない」と突っ込みます。

そしてダンは「彼女は、尻尾のないことがなにかの証明になったと考えているようだった。」と評します。

ここ、ぼくは読んでいて舌を巻きました。

おわかりでしょうか。即ち彼女は論理を解せず、モルモットの件で間違いを正したことが問題の本質に対して意味を持っていると取り違える、やはり「単純な」人物として描かれているのです。

こうした道理の通らない、そのくせ自信満々の反論というのは、本当に、全く持って非常にしばしば、フェミニストから、うんざりするほどに頂戴してしまうものです。

むろん、リッキーはダンと敵対的ではない、善良な人物です。しかし「タイムマシン」など彼女にとっては意味のない異物であり、それを排除しようとして、このような一面を覗かせてしまったのです。

それを見事に描写しているハインラインの辛辣さに、ぼくはちょっとたじろいでしまいました。

未来の世界でのダンの同僚は「女は機械と同じだ、その動きを予測することは不可能だ」との持論を展開しますし(ここ、いきなり数行ほどだけ描かれ、話の流れとは何も関係ない箇所です)、そもそも冒頭で描かれる、ダンの女性観自体がシビアです。

彼は「おそうじガール」を初めとして主婦向けの家電ロボットばかりを開発しています。それについて「第二の奴隷解放宣言」だと称する一方、彼は「女性は(スイッチ式の家など欲しがらない、何故ならば)自らのコントロール下における家電を欲しがっているのだ、メイドが世から姿を消しても、彼女らはそれを欲するのだ」云々と語ります。

正直この辺りの記述は曖昧で意味の取りにくい部分も多いのですが、どうもダンは「女性は、目下の女性については冷酷で支配的である」といったことを指摘しているようなのです。ここ、目下のフェミニストが自分たちを働きやすくするためには第三世界の女性をメイドとして雇い、搾取することを厭わない様子を思わせますね。

しかし一方、ちらっと出てきた夫婦の担当官は、「旦那が規則にうるさいのに、嫁は『男は何故規則が好きなのだ』と融通を利かせてくれる」キャラとして描かれており、上のサットン夫婦がそうであったように、「男の論理性に女の情緒性が備わることで、人は完全性を発揮する」とでもいったような男女観を、本作は持っているように思われます。

むろん、何しろ六十年前の作品ということもありますが、いずれにせよ本作の女性観は極めて古典的な女性ジェンダーに忠実であると言えます。

正直、ぼくの感覚から言っても「古いな」と感じはするのですが、しかし現代の、「男と女を違うものであるとすること自体がまかりならん」といった偏狭な正義がハインラインに比べて正しいとはぼくには思われません(すみません、ここで『スターシップトルーパー』について語るべきなんでしょうが、映画、小説とも未見なんでよくわかりません)。

翻って日本のオタク文化を鑑みれば、その黎明期に「ファリックガール」が流行したことが象徴するように、ある種の「ジェンダーフリー性」を獲得してはいます。しかしそれは例えば、「男の子が理想的自己像として構築したファリックガールを、女の子がパクってそこからファルス性を取り除いた時、初めて評価される(そう、『セーラームーン』のことですね)」ことが象徴するように、いくつものいくつものトリックが仕込まれたものでした。

その果てに待っていたのが「萌え」、即ち「女性というものは二次元の世界にしかいないのだという悟り」であったことは、皮肉としか言いようがありません。

アメリカで近年ヒットしたSF小説に『ゲームウォーズ』というものがあります。ヴァーチャル世界でオタク少年が大活躍、といったお話であり、そこには『ウルトラマン』や『ガンダム』など日本のオタクカルチャーへの熱いオマージュが溢れ、また、主人公の少年が最後は金持ちになり、恋人をも手に入れるという、本作と同じサクセスストーリーが展開されました。しかし、終始ヴァーチャル世界で活躍しながら、最後は「リアルな女性」を恋人にし、「二次元より三次元の方がいい」で終わってしまう辺りに、日本のぼくたちは「ズコー」となってしまいます。

そう、ハインラインが古典的女性ジェンダーを肯定しているのと同様、「オタクでありながら、こと女性については三次元での幸福」を追求するのがアメリカ流。そこにはある種、揺らがぬジェンダー観があり、男も男性ジェンダーに則って生きるのが望ましい、との信頼感があります*1。

翻って、「女性についてのオタ充を追求した結果、二次元のファリックガール*2を選ぶ」のが日本流。

別にどちらが正しいというわけでもないのでしょうが、DQN的であるが故に、リアル女性とうまくやってしまえるのがアメリカ流、オタク的であるが故に、リアル女性とはすれ違い続けるのが日本流。いずれにせよオタ充への道は遠く険しいのだ、と申さねばなりません。

*1 もっとも、『ゲームウォーズ』では主人公のネット上での親友が実は「黒人女性でレズビアン」であった、とのオチがつきますが(何というPCの乗っけ盛りでしょう!)、しかしその「親友」が「彼女」にならない辺りがまた、アメリカ流でもあるわけです。

*2 「レーザーブレードを手に怪物を倒す」という意味あいでの「ファリックガール」のブームは三十年近く前のものではありますが、ぼくたちは二次元美少女に、基本的にはハインラインが描くような女性的女性ではなく「ぼくたちと同じメンタリティの主」を求めることが多いように思います。

最後にオマケです。

大人版(新訳版)と児童版(『未来への旅』)との違いをちょっと、表にしてみましょう。

子供向けと言うことでしょうが、全体的にジェンダー観がソフト化していることがわかります。

「アラジン社」というのは未来の世界で「おそうじガール社」とシェアを二分するロボットカンパニーの大手であり、実は70年代に戻ったダンが設立していたものであった、とのオチがつくのですが、大人版ではダンがさっさと「会社の名前はアラジンにしてくれ」と段取りで進言するのに対し、児童版ではジェニーが提案、そこでダンは初めて「あっ、あの会社もぼくが作ったものだったのか」となります。やはりこの辺りは児童版の方が読んでいてわくわくします。

また、最後のリッキーがタイムトラベルを止める下りなど、なかなかいい翻案ではないでしょうか。いずれも「女性が、女性らしさ自体は保ちつつ、しかしもう一歩こちらに足を踏み入れてくれている」存在として描かれているという、言ってみれば「萌えキャラ」的解釈が、ここでは施されているわけです。

一方、2000年の描写については「散歩という概念そのものが失われている」「精神改造病院というものがある」といった風に描かれ、一方では「人々が野球の観戦を楽しんでいるのを見たダンが、やはり変わらない部分もあると勇気づけられる」といったいかにも日本人的な描写が入る、という感じで、妙にオリジナル要素が強い(それにしても、現実の新世紀での野球人気の不振ぶりを、SF作家はどう見ることでしょう!)。原作が書かれた57年と児童版の68年の間に「未来観」にも変化があったからでしょうが、ここは原作の未来への信頼感に対し、いささか余計な手が加えられている感じです。