さて、しばらく当ブログを放置しておりましたが、せめて月一回は更新を、ということでかなり昔の記事ですが、今回はこれ。

自分としては優れた論考だと思うので、楽しんでいただければ幸いです。

では、そういうことで……。

* * *

はい、今回のテーマは「負けヒロイン」です。

私くらい最先端になりますと、今ヤングの間で大流行のコンテンツ名にも詳しいのですが……すんません、実際の内容は知りません。

本稿で言う「負けヒロイン」とは言うまでもなく「天道あかね」なのですが、それはちょっとおいて、まず「藤江田純子」について語ってみましょう。

え? 聞いたことない?

しょうがないですねえ、最低限の説明をしますと『GOD SAVE THE すげこまくん!』の登場人物です。「すげこま」という問題児が毎回大暴れして、温厚でお人好しな美人教師「松沢まみ子」がそれを収めようとするも結局セクハラに遭ってしまうというギャグ漫画。『がきデカ』のようなものをイメージしてもいいのですが、絵のタッチは垢抜けたもので、セクハラもお色気として売りになっておりました。そして何より主人公のすげこまは肉体的にはひ弱なマッドサイエンティストであり、科学力をもって松沢先生や周囲に迷惑をかけまくるのです。ナーズ的、オタク的なコミュ障性、被害妄想気味の病んだ精神性を持ったキャラとして設定されており、何より松沢が好きだからこそ意地悪をするという、これは一種のラブコメとして描かれていたのです。

藤江田は生真面目クラス委員長で、言うならば「イド」であるすげこまをやっつける事態の回収者であり、「超自我」を司るキャラと言えましたが……同時に負けヒロインでもありました。

劇中では飲んだくれの母親に代わって家計を切り盛りしつつ、進学しようと奨学金を狙う苦労人で、後日談では総理大臣だか大統領だかになったと示唆されるなど作品の中の位置は高いのですが(何しろ当初はすげこまに対抗し得る唯一の存在でした)、読後の印象は薄い。

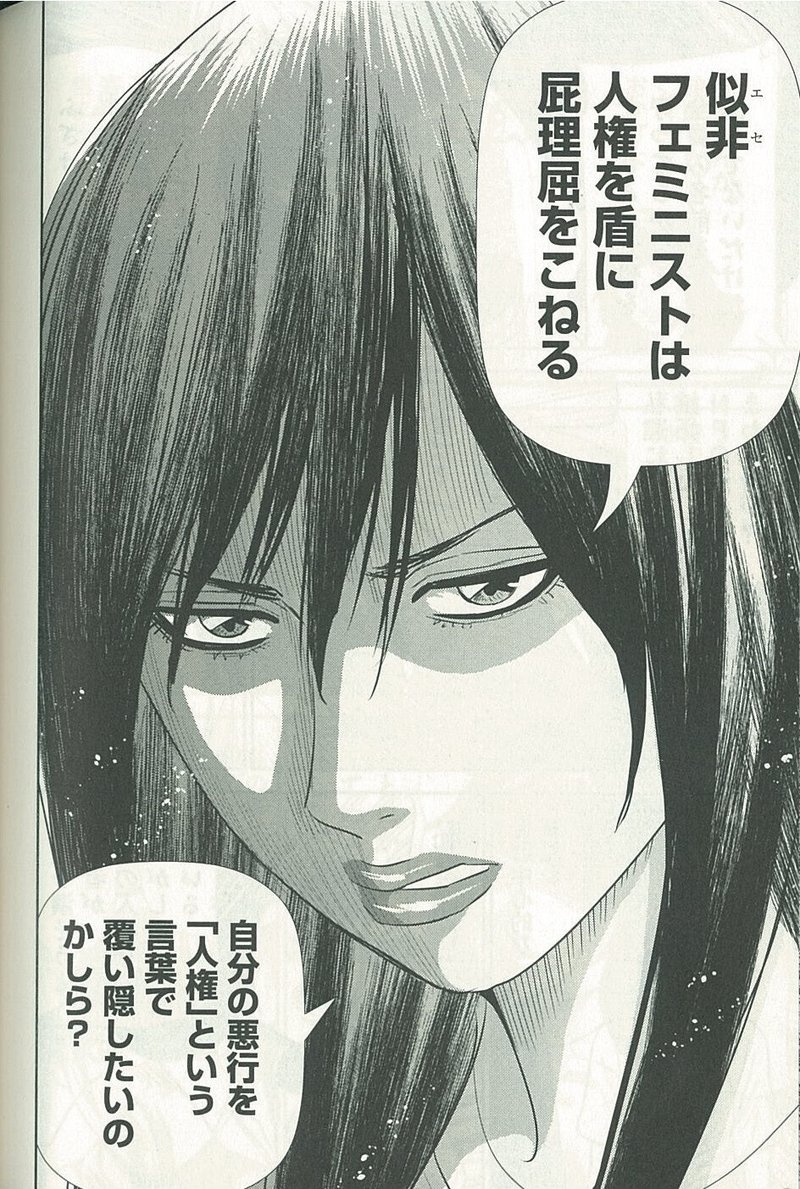

申し訳ないけどロングの黒髪にきつい表情という美少女キャラとしては地味なビジュアルが、そこまで受けるとは考えづらい。これはまさに天道あかねもそうですね。

さて、長期連載を勝ち取った本作、中盤でてこ入れとして「土屋美奈世」という美少女キャラが登場します。家が大金持ちでやはり超科学を駆使してすげこまに対抗。すげこま同様に病んだオタク気質、電波的性格を有しているものの同時にすげこまを密かに想っている。そのビジュアルも派手な美少女で、当時、放映を開始した『エヴァ』のアスカを、どうにも連想させるキャラとなっていました。

この美奈世、立ち位置としてはシャンプー的で、あくまでぼくの想像ですが地味な藤江田に代わって投入されたキャラと思しい。単行本の美奈世初登場回の前回(連載時、前回だったのかは知りませんが)では藤江田が普通の女子高生のような煌びやかな生活を送れないことを嘆くのですが、その時「普通の女子高生」としてイメージするのが、どういうわけか美奈世そっくりの美少女でした。

これはおそらくですが、藤江田というキャラが今一、支持を得られなかったことに対する作者の無念さがさせた描写かと思われます。いえ、キャラクターデザインがあだち充的に偶然似ただけという可能性も――(以下三百文字検閲)。

さて、先に書いたようにこの両者の関係はあかねとシャンプー、そしてしのぶとラムの関係に似ています(藤江田は恋愛相手としては設定されていませんが)。よく知られるように『うる星』ではしのぶがメインヒロインだったのが一度きりのゲストキャラであるラムが予想外の人気を博し、メインヒロインに昇格、当初はそれでもラム、あたる、しのぶの三角関係で話が進んでいたのが、やがてしのぶは「数あるヒロインの中の、目立たない一人」という立ち位置にまで降格させられてしまいました。

ちょっと資料など示せないのですが、「異界から来た美少女」はこの当時より以前は、むしろ「当て馬」、まさに「負けヒロイン」となることが多かったような気がします。『夕鶴』など古典的「異類婚姻譚」も基本、バッドエンドが多かったようです。

そこを、ラム人気を取り入れた辺りに、(そもそも本作が当初はラブコメではなくもっとドライなギャグ漫画が志向されていたと思しいことを含め)高橋留美子の大衆作家としての柔軟さが窺えます。

――さて、長くなりましたが『らんま』です。

本作もかなり連載の早い段階で「路線変更」がなされ、「本来のヒロイン」が「負けヒロイン」と化した。

では、その当初予定されていた「路線」とはいかなものだったのだろう……というのが本稿のテーマです。

まずは――世間ではほとんど言われてはいないけれども、既に何度か書いているように、ぼくにとっては自明なことなのですが――本来の本作は、「天道あかねの私小説」として設定されていました。

連載当初にのみ描かれるあかねが男嫌いという設定、これこそが本作の根幹になるはずだったのです。あかねの初恋の相手は、やはり初期で姿を消してしまう東風先生。この優しく男性を感じさせないお兄さんへのほのかな感情と、同世代のがさつな男の子たちへの忌避感に揺れるあかねというのが、初期の構造でした。

そうして見るとなびきはそのネーミングが現すように、当初はカネではなく、明らかに男好きとして設定されていることがわかります。つまり、あかねのネガという立ち位置が想定されていたわけです。かすみは東風先生に想われているということからもわかるように、明らかにあかねの母親の代わりとして配置されています。言うなら、星一徹だったんですね。

具体的な路線変更としてまず、あかねは髪を切ります。これは突発的なできごとではあったけれども、彼女が姉に対抗し、東風先生の歓心を買うために髪を伸ばしていた(女性的になろうとしていた)ことが語られ、その気持ちを振り切ります。「髪」というのは言うまでもなく女性にとって「情念」そのものを現すものですが、それをばっさり切ることで作中からもあかねの「内面」をカットしてしまった。ここで『らんま』における「あかねの私小説」ルートへのフラグは折られてしまったんですね。

これらはみな、実際に初期話数で描かれていることです。「解釈」はぼく独自のもので作者が語ったりしたことではありませんが、まず、間違いがないのではないかと思います。

では、そうした初期路線は何故変わってしまったのでしょう。

それを考える前に、ちょっとこの仮説ついてツッコミを入れるならば、そもそもタイトルが示すように、本作は明らかにらんまをフィーチャーしています。何度か書くようにらんまそのものが、お色気を要求された作者が、「女の裸」を売りにすることに及び腰で、「男の女体」を売りにした――と何かで読んだ気がするのですが――という、かなり屈折した経緯を経て生み出された設定です。

しかしそうなると主人公の乱馬/らんま自身が格闘による活躍はおろか、お色気すらも担当するわけで、そもそも最初っからあかねの役割は低い。

さらに言うなら、ファンには広く知られるように、早乙女乱馬、玄馬父子のオリジナルは、『うる星やつら』の藤波竜之介とその父です。

だから、先に挙げたような「あかねの私小説」という説は一見、不自然に思えるかもしれない。

ただ、これも当初は「女であるらんまには当たりが柔らかいが、男である乱馬には当たりが強いあかね」というのを描き、彼女の男性への距離を少しずつ変えていくというのが、らんま/乱馬の役割だったのでは……と思えます。

Pちゃんがそうであるように、下手すると両者が同一人物であると気づかないスラップスティックが想定されていたのではないか……まあ、これは想像ですが、「女のらんまには当たりが柔らかいのに」といった描写は当初に存在しましたよね。

これは『トリプルファイター』について書いた時にも述べましたが、ドラマの中の「内面描写」は女性が受け持つというのがお約束です。

まず、企画の最初期に竜之介親子をモデルに、早乙女父子が作品の根幹として設定された。乱馬は竜之介と逆に、「完全な男でない」ことに悩む存在。しかし、竜之介のお相手として女装の男性、潮渡渚が現れたように、そのお相手として「女性性に欠けることがコンプレックスであるあかね」が配され、その内面を乱馬パートではコミカルに、あかねパートではやや叙情的に描くことが想定された。そんな想像ができるわけです。

しかし――もう一つ、「らんまのヌードによるお色気」について、作者は当初、そこまでの手応えはないと考えていたのではないでしょうか。

以前指摘したように、あたるも面堂も何ら屈託なく竜之介を女性として扱う一方、渚には一切食指を伸ばさない。それは、竜之介のジェンダーがあくまで女だからです。

ここからは高橋のトランスジェンダリズムなど歯牙にもかけない異性愛主義者ぶりが窺えますが、このリクツだと「性自認」が男であるらんまのヌードを、男性はありがたがらない、という考えになるんじゃないでしょうか。

――おいおい、何を見ていたんだ、竜之介は性格的にも男そのものだろう。

いえ、ここには「コアジェンダーアイデンティティ」と「ジェンダーロール」の概念を導入し、理解する必要があります。

コアジェンダーアイデンティティとは、(まあ、普通に「ジェンダーアイデンティティ」と称してもいいのですが)、自身が男か女かという認識の問題。「性自認」という言葉と同様です。

竜之介のコアジェンダーアイデンティティは全く迷いなく女であり、彼女は断じてトランスではないのです。

ジェンダーロールは「性役割」と訳されます。乱馬は肉体的に女になってしまったことに悩み、男たりたいと望んでいますが、一方で買い物をする時に平気でぶりっ子してみせます。これは「女性のジェンダーロールを演じている」わけですが、彼がそれに屈託がないのは、「服を羽織っているだけのような、仮初めのもの」と考えているからこそです。

これは、フェミの特徴でもあります。

コアジェンダーアイデンティティとジェンダーロールは別とは言え、密接に関わりあっているものですが、女性はそこを分けて考えたがるのではないか……という感じがします。だってそうすれば、女らしい格好が似合うかどうかと自身の女としての価値は別だと、ひとまず言ってしまえますからね。

アンチフェミに対し、フェミ陣営の人たちは非常にしばしば、「弱者男性であり、男性ジェンダーに欠けるが、自分の男性性をよすがとしており、それ故女性を叩くのだ」と(エビデンスなく)言い募りますが、それはどちらかと言えば女性の特性であると言えそうです。

「ジェンダーロール」は着脱可能な仮初めのものである。

そうした情念があるのとは裏腹に、「コアジェンダーアイデンティティ」は神秘のベールで覆っておきたいと思っている節がある。

高橋はもちろん、フェミではあり(得)ませんが、「生まれついての女であること」こそが絶対であると考えている。

それが竜之介と渚の扱いの差として現れているし、らんまを男と知る良牙は、らんまの変装しての色仕掛けには度々瞞されても、正体に気づくや彼を女とは見なくなるわけです。

以上の「高橋がらんまのヌードに重きを置いていなかった」説は完全に想像です。しかしあかねを中心にした作劇、という初期の構想(これは間違っているとは思えません)を前提した時、そうかなと思えてくるのです。

高橋は「生まれながらの女であること」、言うなら「女性性」「女性の魂」みたいなものの絶対性をどこかで信じていて、「いかに身体が女だからといって、読者がそうそうらんまの裸をありがたりはしまい」との計算があった。

ところが、その読みは驚くほどに外れた。

らんまという名のラムちゃんが、本作に登場してしまった。

それが「路線変更」の一番大きな理由であった。

しかしこれはまた、あかねのみならずしのぶや藤江田が「負けヒロイン」であることとも、事情が似ているのです。

先に「異類婚姻譚」はバッドエンドが多いと述べました。

この「異類」、つまりラムやシャンプーなどは言うなら「男の浮気相手」でした。若い男が異界からやってきた髪の色が黒くない美少女と恋愛する、しかし最終的には糟糠の妻的、髪の色が黒く、空も飛ばない、猫にも変身しない、いわゆる「普通の女の子」、つまり地上的な女の子と結ばれることで現実へと着地する。

それが通例であった。

これってある意味、男の子の「通過儀礼」なんですよね。可愛くておっぱいが大きく、積極的に迫ってくるラムちゃんやシャンプーでなく、意外にドライだったり素直になれない性格であるしのぶやあかねという欠点の多い、等身大の女を愛せと。

ところが、男の子たちは予想外に電撃を放ったり、男よりも強かったりする女の子が好きであった。

さらに言うならば、先の『すげこまくん』の美奈世はマッドサイエンティストであるすげこまに対抗しうるキャラで、むしろ「男の子と同じ地平で、男の子同様メカを使い同格に戦う」という要するに男の子と同質性を持つキャラでした。

あかねも強いハズなのに、シャンプーには全然適わず、シャンプーはらんまと比肩しうるほど強い。

何よりらんま自身が「男の子そのままの精神性を持った女の子」であり、時々言われるように、ある意味では男の理想そのままです。ファンアートでよく、らんまと良牙が絡んだり、クラスの男子にセクハラを受けるのがあり、これは男性読者の本音そのもの(らんまが側にいたら、エロいことするのになあ)ですが、おそらくそうした精神性は、高橋にとって予想外どころか、想像の埒外であった。

「異類と別れ、地上の女の子と結婚すること」、「男の子が“男の子と違う女の子”という存在と出会い、受け容れること」こそが本来の恋愛であったのが、男の子が異界(自分の理想とする自分自身の観念世界。つまり、ラムちゃんのいる宇宙)に惹かれ始めたのが『うる星』路線変更の本質だったと考えると、どうでしょうか。

それと同様、「精神的には自分と同質性を保ったまま、エロい肉体を持ってくれた、理想の恋人」として登場してくれたのがらんまでした。

先に、藤江田が新ヒロインである美奈世登場回の前回、嘆く描写があると書きました。

それと対応するかのように、シャンプー登場回の前回はあかねを狙う色男との対決回です。ここで乱馬はいささかあっさり「あかねは俺の許嫁だ!」と宣言し、ある意味、既成事実を作ってしまう。そしてそのエピソードが終わるや、随分と忙しなく、何の伏線もなくいきなりシャンプーが登場します。

テコ入れキャラの投入を編集者から急かされていた……といった裏事情を想像させなくもないですが、だからこそ乱馬はその前に、大慌てであかねとのフラグを立てたわけです。

これは「あかねがショートカットになる」のに継ぐ、路線変更第二弾で、ここで乱馬とあかねが少しずつ距離を縮めていく恋愛ドラマは断念され(いえ、実際には二人がここでカップルになったとは言い難いので、そうでもないのですが)、ある種のコミカルな格闘こそが、本作の目玉となった。

言うならシャンプーという、「成功するに決まっている萌えキャラ」を投入せねばならないので、あかねは大慌てで乱馬と結納を上げ、「負けヒロイン」になることを回避したのです。事実、高橋自身がシャンプーの人気が出すぎないよう、クラスメートにすることは避けた旨を語っています。

ラム、シャンプー、そして美奈世とらんま。

男の理想そのままに官能的な肉体性を持ち、積極的に迫ってきてくれて、空を飛んだり猫に変身したりメカを操ったりと男の子の観念世界に遊び、そして男の子と同質性を持つヒロインたち。言うならば彼女らこそがまさに、「萌えキャラ」であり、(ここで言う)負けヒロインとは、「萌えキャラ」になれなかった存在、つまり「現実の女性(に近い存在)」であった。

『うる星』は萌えの元祖と言われたりすることがあります。

が、「異界から、ぼくたちのことをわかってくれる(わかってくれるから、ラムちゃんは空を飛ぶのです)女の子がやってきて、地上的女を駆逐する」という同作は、やはり「萌え作品」の第一号だったのかも知れません。

『らんま』はそこを元の「恋愛もの」の復興を目的として立ち上げられたのですが、しかし結果としてやはり、「萌え」作品となってしまった。

ぼくたちは高橋の代表作二作である種、「女性の敗北」であり、「萌え誕生」の瞬間に立ち会ったのではないでしょうか。