政府発表が全く信頼されていないことを示しているのでしょうか、情報整理の為に記事を書いた本人も驚くアクセスでした。

政府発表が全く信頼されていないことを示しているのでしょうか、情報整理の為に記事を書いた本人も驚くアクセスでした。

検索エンジンから入って来られる読者がほとんどですからデータベースの検索と同じようなものです。検索エンジンもYahoo!をお使いの方が9割以上になっているのは、私の技術系サイトにアクセスされる読者がお使いのツールがほとんどGoogleなのとは対照的です。

2011.05.12 茨城県取手市と守谷市の放射線量の解釈について にトラックバックをいただいた3.11東日本大震災後の日本は実に素晴らしいサイトです。

2011.05.24 山梨県の地表も放射能汚染されている-可能性がゼロではない という記事を書きましたが、ご自分で放射線量の測定を続けておられる甲府市内の方からコメントを頂きました。5月30日の深夜のコメントには、「原発から300キロ、という距離がどうしても邪魔をして、無駄な安心をしてしまうようです。」 とお書きになっておられます。私が考えていることもまさにそれなのです。

山梨県庁や市町村行政がこの問題について遅れているとは私は思いません。職員の中には知識もやる気も豊かな方々が多数おられるだろうと思っています。しかし、トップダウンで指示が出て予算が付かなければ動きがとれないのも行政の世界だろうと思います。

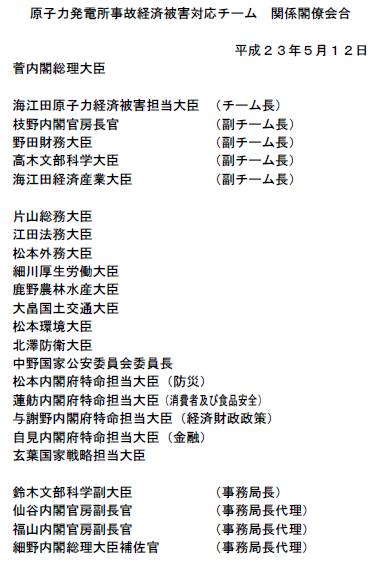

予算が無いなら、当面は県内大学、企業、あるいは個人で放射能測定器材の保有状況や担当できる人員を調べて全県的なボランティア体制を組むことくらいはできそうに思います。そして測定結果が逐次公開されて市民、県民の安全・安心の根拠になると感じています。すべてはトップリーダー次第だと思っています。その点からは日本国としても菅直人内閣は取替えねばならないのです。

福島県の学校で暫定基準とされた、20mSv/yr(年間で20ミリシーベルト)には問題があることは既に書いています。

学校の校庭を利用するときの限度値である「毎時3.8マイクロシーベルト」、これは年間20ミリシーベルトを前提にして、1日に屋外で8時間、室内で16時間過ごすと想定する。そして、室内の放射線量を屋外の0.4倍として、1時間当たりの線量を計算すると3.8マイクロシーベルトになる。「放射能への不安からストレス症状に、安全の目安は毎時3.8マイクロシーベルト」(日経BP記事から引用)

しかし、平常時は年間 1mSv と決められているので、 単純に 3.8 / 20 = 0.19 マイクロシーベルト/毎時 と計算して考えることが必要です。子供の1日生活が想定された「8+16」だけでしょうか。そして食事をしたり飲み物を飲んだりする、それらの放射性物質の含有も考慮されているでしょうか。

20mSv/yr (3.8μSv/h) 政府が決めた、政府が発表した、それを参照して「健康には問題ありません」と書いているサイトを見るたびに、あなたの子供や孫がその場所で毎日8時間泥んこ遊びをしている生活を想定しているかと問いたいです。

ジャーナリスト 木下黄太のブログ 「福島第一原発を考えます」で、5月29日の記事、警告:東京など首都圏で低線量被曝の症状が子どもたちにおきているという情報は衝撃的です。コメントが既に260件以上入っています。親御さん達から子供が鼻血を出すというケースが多数投稿されています。

関東甲信越、山梨県も梅雨入りしました、地表に堆積した放射性物質は地下に浸透していくでしょう。梅雨入り前に学校の校庭や公園で地表の放射線量を測定して記録・発表しておけば、子供たちも親御さん達も安心できたのに、もう手遅れです。今後は地下水に注意せねばなりません。山梨県特産のミネラルウォーターのミネラルは放射性物質とは違うことをアピールすることも必要です。

原子力発電の最終的な問題は、核廃棄物をどうするのかに尽きると思います。2011.05.09 核廃棄物の最終処分場 を書きました。「100,000年後の安全」はテアトル石和でも上映中です。原発推進論者と拝察していますが横内正明山梨県知事もこの映画は既にご覧になった上でのご意見かと思います。産業廃棄物を扱う明野処分場問題とは比較にならない大問題をどのように解決すべきかというご意見も知事記者会見の時にでもお話しいただけるとありがたいと思っております。

これからブログを書く時間も限られそうなので先走って書いておきます・・・・

6月のポイントは菅直人内閣不信任の成行きでしょうか。もはや倒閣なくして、日本復興はない(日経BP 2011年05月25日 財部誠一)

2011年05月29日「世相を斬る あいば達也」で、菅擁護・朝日新聞行き場失う 「政局」に殆ど触れなくなっている、などマスコミ以外の記事は豊富です。

もう一つ6月には夏場計画節電の具体的な様相が見えてくるはずです。2011年05月29日 保坂展人世田谷区長から「世田谷区内の消費電力」の情報開示を求めてという素晴らしい記事が出ました。

引用はしません、保坂さんの記事はいつでも読めます。「無計画停電」の時に私は、企業の言うなりになるのではなく行政主導でやるべきだと書きました。でも東京電力から地域の電力需要の詳細を開示させて行政が主導した「計画停電」を実行させた自治体はなかったと思います。

保坂さんは区長なので「15%節電」 という公的な目標値を踏襲されているようですが、これだってどんな根拠で15%なのか、私には未だわかりません。電力需給に関する検討会合、「電力需給緊急対策本部」は5月16日をもって「電力需給に関する検討会合」に改組されました。---なにこれ!? ちょっと目を離しているといつの間にか変節している、無節操な連中のやることはワカラン。

さらに6月は岩手県、宮城県、福島県を除いて予定通りにテレビアナログ地上波の最期になる月です。7月に入るとアナログテレビで見る画面はデジタルへの切替を警告するメッセージ表示だけになり、7月24日にそのアナログの電波送信も終るのだと、どこかで読んでいます。本当にそうなるのか7月1日以後の画面を確認するためにアナログ装置は残しておくつもりです。

まあどちらにせよインターネットが主流の私には関係無いですが、不要になったアナログテレビが東北3県の被災者の皆さんにリユースされてお役に立つかも知れないのは救いです。

以前記事にしていたデジアナ変換については、総務省 平成23年5月20日「デジアナ変換」を実施するケーブルテレビ事業者の公表-地上デジタル放送への完全移行に向けた受信環境整備-によると、山梨県内でもこれを実施するCATV事業者が富士吉田市、都留市、富士河口湖町にあります。平成23年7月24日が実施予定日になっていますので、7月1日から放送内容が変わるという話はガセネタなのかも知れません。

もう一つついでに、7月以後の議会中継でインターネット中継を併用しない議会は時代遅れだと批判されるかも知れません。地デジ以降を機会にテレビ離れが加速する、それなら議会中継は廃止となるケースも出てくるかも知れません。

NHKが中継せず、マスコミの記事もかなり抑えた書き方だったのですが、参議院 行政監視委員会 5月23日はインターネット界では評判でした、いまも録画は見られます。