日々の新聞から「goo」「iタウンページ」に関連する記事をピックアップ。お薦めのお店を検索・紹介していきます。

『goo』でも、『iタウンページ』でも発見!地元の名店、銘店、目が点。

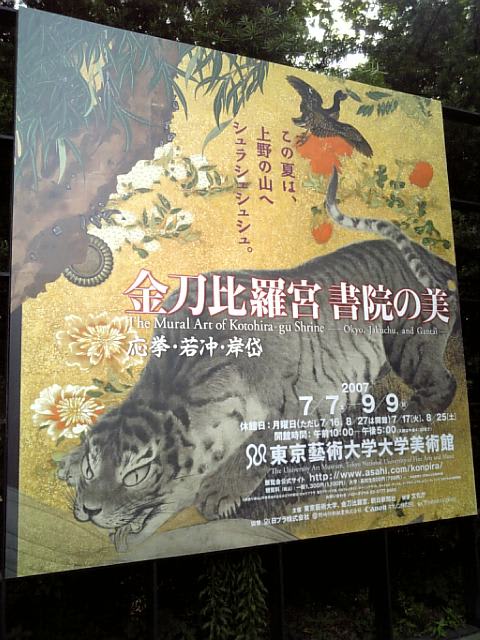

金刀比羅宮 書院の美(応挙、若冲、岸岱)、観てきました。

【ちょっと一息】

【ちょっと一息】 こんぴらふねふね

こんぴらふねふね おいてにほかけてシュラシュシュシュ~

おいてにほかけてシュラシュシュシュ~ (聴くなら)

(聴くなら) この舟歌でおなじみの、香川県琴平町の金毘羅さん。

この舟歌でおなじみの、香川県琴平町の金毘羅さん。凄いんですよ

。

。 江戸時代、お伊勢参りと並んで、金毘羅参りが盛んに行われ、諸国の庶民から大名までが信仰していたようです。そのようなことで、当時から数々の奉納品があったり、当時の画家を支援したりしたようで貴重な美術品が保管されています

江戸時代、お伊勢参りと並んで、金毘羅参りが盛んに行われ、諸国の庶民から大名までが信仰していたようです。そのようなことで、当時から数々の奉納品があったり、当時の画家を支援したりしたようで貴重な美術品が保管されています 。

。 今回、境内にある表書院、奥書院に飾られている応挙、若冲、岸岱(がんたい)の障壁画が

今回、境内にある表書院、奥書院に飾られている応挙、若冲、岸岱(がんたい)の障壁画が「金刀比羅宮 書院の美」

として東京芸術大学美術館に来ているんで、観にいってきました

。

。

金毘羅さんは正しくは

金毘羅さんは正しくは「金刀比羅宮(ことひらぐう)」(場所)(HP)

この開催期間中は、金刀比羅宮の表書院、奥書院から代表的障壁画がいなくなっているんです。公開も中止されています

この開催期間中は、金刀比羅宮の表書院、奥書院から代表的障壁画がいなくなっているんです。公開も中止されています 。ご紹介しましょう。

。ご紹介しましょう。◆円山応挙(1733~1795)

江戸時代に京都画壇を代表する画家で写生の重要性を唱え、円山派を築きました。庶民に圧倒的に人気を得たんですって

江戸時代に京都画壇を代表する画家で写生の重要性を唱え、円山派を築きました。庶民に圧倒的に人気を得たんですって 。

。

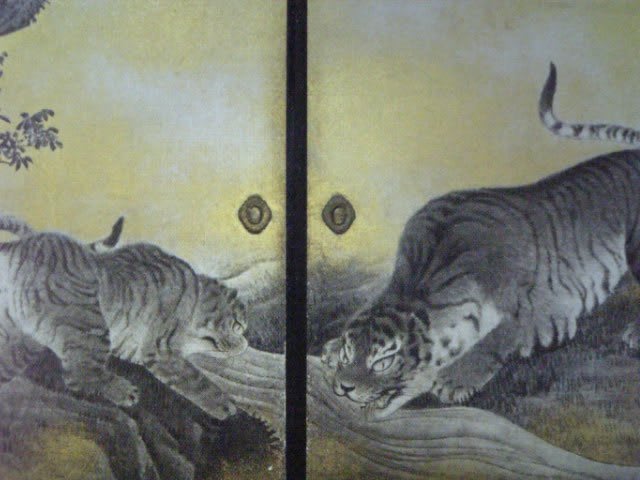

表書院「虎の間」

表書院「虎の間」の三方に飾られている円山応挙「遊虎図」16面がはずされて、展示されています。虎8頭(豹が一頭含まれています)

水を飲む虎(水呑みの虎)

睨み付ける虎(八方睨みの虎)、横を向く虎

白虎

応挙は、実際には

応挙は、実際には虎を見たことはなかった

ようで、猫と虎の皮を見て想像で描いたようです。だから、虎のスマートな姿ではなく、丸みを持った猫の姿のほうが近いですよね

。

。 この虎の間の大広間では芝居や芸能の上演に使われたようです。

この虎の間の大広間では芝居や芸能の上演に使われたようです。 鶴の間の応挙の丹頂図が12面、丹頂6羽・真鶴3羽、その一羽です。

鶴の間の応挙の丹頂図が12面、丹頂6羽・真鶴3羽、その一羽です。

すらりとした鶴の姿というよりは、ちょっと栄養が行き届いた感じがしますよね

すらりとした鶴の姿というよりは、ちょっと栄養が行き届いた感じがしますよね 。他にも飛んでいる鶴などの障壁画が展示されています。

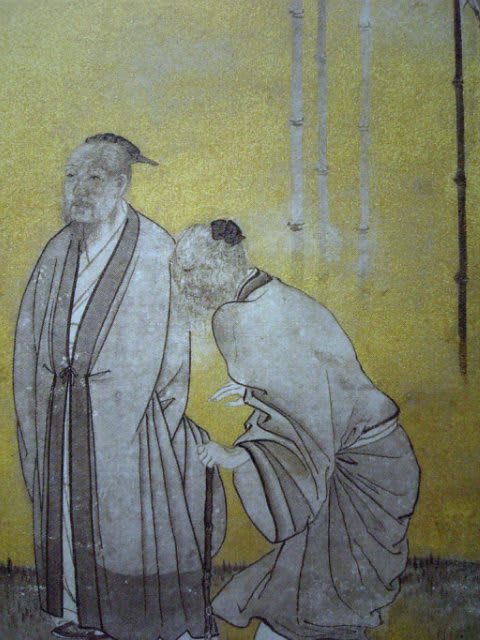

。他にも飛んでいる鶴などの障壁画が展示されています。 七賢の間の応挙の「竹林七賢図」の11面

七賢の間の応挙の「竹林七賢図」の11面

7賢3童子が描かれています。これは誰なんだろう。竹林七賢は、魏・西晋頃に活躍した7人の賢者なんですが。

7賢3童子が描かれています。これは誰なんだろう。竹林七賢は、魏・西晋頃に活躍した7人の賢者なんですが。 他には複製(キャノンの大判インクジェットプリンタによる出力)ですが、代表作の瀑布古松図も展示されてました。

他には複製(キャノンの大判インクジェットプリンタによる出力)ですが、代表作の瀑布古松図も展示されてました。◆岸岱(がんたい)(1785~1865)

円山派に対抗するぐらいに成長した岸派の二代目。他派の作風を融合しながら、花鳥を描いたとのこと。

円山派に対抗するぐらいに成長した岸派の二代目。他派の作風を融合しながら、花鳥を描いたとのこと。 奥書院、菖蒲の間の水辺花鳥図

奥書院、菖蒲の間の水辺花鳥図

菖蒲だけでなく、400頭以上の蝶が乱舞する「群蝶図」(複製)も壮観なんです。

菖蒲だけでなく、400頭以上の蝶が乱舞する「群蝶図」(複製)も壮観なんです。 柳の間の「水辺柳樹白鷺図」

柳の間の「水辺柳樹白鷺図」

柳の緑色がインパクトありますね

柳の緑色がインパクトありますね 。

。◆伊藤若冲(1716~1800)

江戸時代、京都の青物問屋の三代目で、家を継いだんですが、43歳で弟に譲り、絵画制作に専念し、50歳代には、応挙に続く画家に成長しました。徹底した自然観察に基づく客観性と豊かな想像力に裏づけされた主観性とが融合したユニークな画風を確立しました。

江戸時代、京都の青物問屋の三代目で、家を継いだんですが、43歳で弟に譲り、絵画制作に専念し、50歳代には、応挙に続く画家に成長しました。徹底した自然観察に基づく客観性と豊かな想像力に裏づけされた主観性とが融合したユニークな画風を確立しました。 最近、人気が出ているんですよね。

最近、人気が出ているんですよね。 奥書院、上段の間、花丸図です。

奥書院、上段の間、花丸図です。 6畳の部屋に四方が切花の図柄210点で囲まれています。この中の4面がはずされて展示されてました。(他は複製)

6畳の部屋に四方が切花の図柄210点で囲まれています。この中の4面がはずされて展示されてました。(他は複製)

この4面に40の切花が描かれているんですが、間近で見ると葉に虫食いされた穴が開いていたりするんですよね

この4面に40の切花が描かれているんですが、間近で見ると葉に虫食いされた穴が開いていたりするんですよね 。

。

当時は、殺虫剤なんてなかったんでしょうから、虫食い穴があっても当然なんでしょうが、それをそのまま描くところが若冲なんでしょうかね

当時は、殺虫剤なんてなかったんでしょうから、虫食い穴があっても当然なんでしょうが、それをそのまま描くところが若冲なんでしょうかね 。

。 他にも邨田丹陵(明治時代)の富士山図、富士巻狩図もありました。

他にも邨田丹陵(明治時代)の富士山図、富士巻狩図もありました。 このような作品が金刀比羅宮にあることを知らなかったです。

このような作品が金刀比羅宮にあることを知らなかったです。素晴らしいですね。

これはあくまで一部であり、他には、狩野探幽、長沢芦雪、司馬江漢、勝川春章などなど、さらに人魚のミイラもあるようです

これはあくまで一部であり、他には、狩野探幽、長沢芦雪、司馬江漢、勝川春章などなど、さらに人魚のミイラもあるようです 。

。 作品展示が終了すれば、金刀比羅宮に戻り、表、奥書院の特別公開が行われるんです。行ってみたいですね

作品展示が終了すれば、金刀比羅宮に戻り、表、奥書院の特別公開が行われるんです。行ってみたいですね 。

。◆金刀比羅宮に出かけるなら、iタウンページスクロール地図でまずは情報ゲット!

そうそう、もし東京芸術大学美術館に行かれるならばアドバイスです

そうそう、もし東京芸術大学美術館に行かれるならばアドバイスです 。

。 3Fの展示入口と反対側に、金刀比羅宮のDVDを放映しています。それをまず観ることをお勧めします。すると展示の内容の良さがさらに理解できると思いますよ。是非、どうぞ

3Fの展示入口と反対側に、金刀比羅宮のDVDを放映しています。それをまず観ることをお勧めします。すると展示の内容の良さがさらに理解できると思いますよ。是非、どうぞ 。

。◆東京芸術大学美術館へ出かけるなら、iタウンページスクロール地図でまずは情報ゲット!

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )