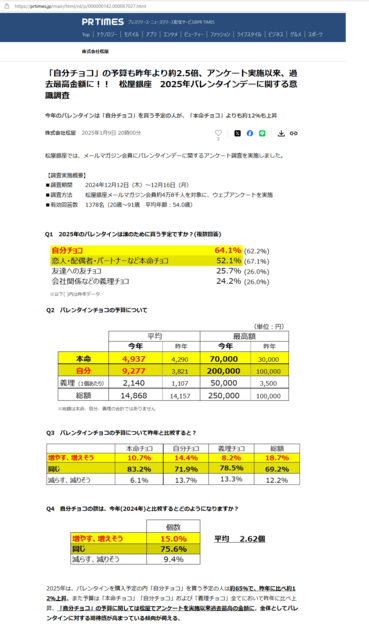

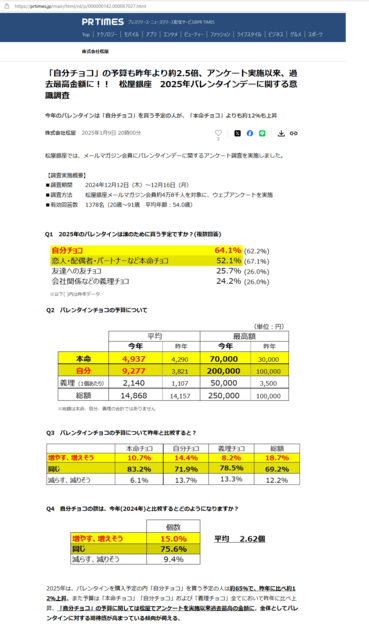

今年のバレンタインデーは、誰のためにチョコを買うか?

松屋銀座は毎年、メール会員に複数回答で聞く調査を行なっているそうですが、

今年はとうとう「自分」とする人が64.1%と最多になったとのことです。

→https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000067027.html

今年のバレンタインデーは、誰のためにチョコを買うか?

松屋銀座は毎年、メール会員に複数回答で聞く調査を行なっているそうですが、

今年はとうとう「自分」とする人が64.1%と最多になったとのことです。

→https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000067027.html

今日、世界中で、自分の仕事が社会的に無意味だと考えている人が非常に多いことは、すでにいくつもの研究で報告されています。

それはまさに、惜しくも3年前に59歳の若さで亡くなってしまったアメリカのアナーキスト人類学者デイビッド・グレーバーのいう

「ブルシット・ジョブ」(bullsit jobs)、つまり“クソどうでもいい仕事” の現代世界における蔓延の表われにほかなりません。

グレーバーは「ブルシット・ジョブ」を、被雇用者自身もその存在を正当化しがたいほど、

完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態(でありながら、そうではないととりつくろわねばならないと感じているような仕事)

と定義していますが、それが今日の社会的な仕事の半分以上を占めるというのです[Graeber 2018=2020,pp.27-8]。

なぜここまでそんな不要な仕事が増殖するようになったのでしょうか?

その理由の大部分は、「数量化しえないものを数量化しようとする欲望」の拡大の帰結だろうと、グレーバーはみています[Ibid.,p.337]。

しかし私たちの生の最も根幹部分、すなわち身体性の領域、そしてその身体と身体との関係の領域(愛、友情、連帯、ケアリングなどの社会性の領域)

こそ、その本性上まさしく数量化しえないものではないでしょうか?

「数量化しえないものを数量化しようとする欲望」を拡大してきたのは、1980年代以降に世界を席巻したネオリベラリズムにほかなりません。

ネオリベラリズムは、合理化や市場化や規制緩和を進め、そうするほど仕事を効率化し、ムダな仕事を減らしてスリム化することができると

強調してきました。そうして公共セクターを次々に民営化してきました。

しかし実際には、数量化しえないものを数量化しようとすればするほど、

それに対する管理の必要性の拡大、上からの統制の強化、ペーパーワークの増大などを招き、ますます不要な仕事を膨張させずにいませんでした。

かえって官僚制的手続きをややこしくし、規則をやたらと増殖し、ムダな役職を増やして、仕事をメタボ化し、

国家も民間管理部門も肥大化させることになりました。

これをグレーバーは、「リベラリズムの鉄則」と呼び、こう述べました:

「リベラリズムの鉄則とは、いかなる市場改革も、規制を緩和し市場原理を促進しようとする政府のイニシアティブも、

最終的に帰着するのは、規制の総数の上昇、お役所仕事の総数の上昇、政府の雇用する官僚の総数の上昇である」[Graeber 2015=2017]。

さて、チューリッヒ大学のSimon Waloは、2015年に米国で21種類の職種に従事する1811人の調査データを解析し、

「自分の仕事は、地域社会や社会全体に良い影響を与えていると感じているか」と「有用な仕事をしていると感じているか」を尋ねた結果、

質問に対して「一度も感じたことがない」「ほとんど感じたことがない」と回答した人の割合が調査参加者の19%にも上り、

とくに金融、営業、管理職の職種で多いことを明らかにしました[Walo 2023]。

いずれもネオリベラリズムに親和的なジャンルですね。

この研究では、労働条件のちがいを要因として除外するため、仕事のルーチン度、自律性、管理の質が同等である参加者どうしを比較しましたが、

その場合でも職種が従業員の感じる仕事の無意味さに大きく影響していることがクローズアップされてきました。

それは、グレーバーもとくに無意味と見なした職種、具体的にはビジネス・金融・営業に従事する人で、

「自分の仕事が無意味だ」と回答する人が他の職種の人より2倍以上多く、事務職でも1.6倍、管理職で1.9倍となりました。

このほか、民間企業の仕事に就く人の方が、非営利団体や公共部門の仕事に就く人よりも、

「自分の仕事が無意味だ」と回答する人の割合が高かったとのことです。

グレーバーの提起が、数字では表わせない定性的なものが主だったのに対し、

この研究は、これまで十分に活用されていない豊富なデータセットを活用して、これまでの分析結果を拡張し、

その決定的な要因が職種にあることを初めて明らかにした、定量的なエビデンスだとWalo自身は述べています。

この研究結果は『Work, Employment and Society』誌に7月21日に掲載されました[Walo 2023]。

ところで、数量化しえないものより数量化しうるものを重視するのが(定量的)エビデンスだとするなら、

これもまた現代社会のネオリベラリズムのきょうだいとも言えなくもありません。

そのとき(定量的)エビデンスに基づく科学の研究労働もまた、「ブルシット・ジョブ」の温床となるのでしょうか。

いやもちろん、ならないのでしょうか。

<文 献>

Graeber, D., 2015 The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy. =酒井隆史訳、2017『官僚制のユートピア──テクノロジー、構造的愚か

さ、リベラリズムの鉄則』以文社。

――――, 2018 Bullshit Jobs: A Theory. Simon & Schuster. =酒井隆史・芳賀達彦・森田和樹訳、2020『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』岩波書店。

Walo, S., 2023 ‘Bullshit’ After All? Why People Consider Their Jobs Socially Useless, in Work, Employment and Society, vol.0, Ahead of Print.

https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/09500170231175771

2023年1 月 16-20 日、世界経済フォーラム(ダボス会議)がスイスで開かれ、世界各国から政府高官や企業経営者らが参集しました。

今回のテーマは、「分断された世界での協力」でしたが、

そうした中で大きな焦点を当てられたのが「ポリクライシス(polycrisis)」という新たな概念だったと報じられています。

1月の年次総会前の1月11日に公表した『グローバルリスク報告書2023年版』(Global Risks Report 2023)[World Economic Forum 2023]でも、

この言葉が1つの重要なキーワードをなし、これから2年後の、そして10年後の、予想されるクライシスのTOP10を、以下のように示しています。

「ポリクライシス(polycrisis)」とは、もともとフランスの社会学者エドガール・モラン(と共著者のアンヌ・ブリジット・カーン)が、

21世紀を迎えるにあたって、1999年の著書『母国としての地球』(Homeland Earth: A Manifesto for a New Millennium)のなかで用いた造語で、

現代の最も「生きた」問題は、単一の脅威ではなく、

「さまざまな問題、対立、危機、制御不能なプロセスの複雑な相互連帯であり、この惑星の全般的な危機である」と主張し、

これを「ポリクライシス」と名づけたのでした[Morin&Kern 1999,p. 74]。

すると2013年、これを承けて、南アフリカの社会学者マーク・スウィリングが、

ポリクライシスを「単一の原因に還元することを拒む、

グローバルに相互作用する社会経済的、生態学的、文化的、制度的な危機の入れ子集合(nested set)」[Swilling 2013, p.98]と定義し、

それ以降、気候変動、不平等の増大、金融危機の脅威など、グローバルな政治経済が直面する相互関連的な複数の危機を包括的に示すラベルとして

使用するようになったものでした[Swilling 2013; 2019]。

それがコロナ禍の今日、リアルな熱い関心を引くようになったのです。

1980年代以降始まった「トラウマの時代」[津田 2019,pp.17-27]の深まりとともに、

世界はまさに、そうした「ポリクライシスの時代」に突入しつつあるのではないでしょうか。

<文献>

Morin, E. & Kern, A. B., 1999. Homeland Earth: A Manifesto for the New Millenium. Advances in Systems Theory, Complexity, and the Human Sciences. Cresskill, N.J: Hampton Press.

Swilling, M., 2013 Economic Crisis, Long Waves and the Sustainability Transition: An African Perspective, in Environmental Innovation and Societal Transitions, vol.6, pp.96–115.

https://doi.org/10.1016/j.eist.2012.11.001.

———. 2019 Long Waves and the Sustainability Transition, in Handbook of Green Economics, Elsevier, pp.31–51.

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816635-2.00003-1.

津田真人, 2019 『「ポリヴェーガル理論」を読む――からだ・こころ・社会』星和書店。

World Economic Forum,2023 The Global Risks Report 2023 18th edition. Switzerland: Cologny/Geneva.

https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/digest

明治安田生命保険が11月22日の「いい夫婦の日」にちなんで先日行なったアンケート調査で、

今年結婚した夫婦の出会いのきっかけは、「マッチングアプリ」が22.6%と、

「職場の同僚や先輩・後輩」(20.8%)、「学校の同級生や先輩・後輩」(20.8%)を抜いてトップに躍り出たそうです。

「マッチングアプリ」をきっかけとする結婚は、2009年以前に結婚した人では0%、

2010 ~14 年 で2.4%、2015 ~19 年 で6.6%、そして2020 ~22 年には一気に 18.8%と激増し、

そのなかでも、(2019年は12.2%)、2020 年は 17.9%、2021 年は 16.9%に対し、2022年は22.6%と着実に増加してきたのがわかります。

この背景にはもちろん、2010年代以降のスマホの爆発的な普及があることは言うまでもありませんが、これに加えて、

2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大を受けて"リアル"での出会いが減少するなか、

「マッチングアプリ」が新たな出会いの手段として定着しつつあり、今後も一般的になっていくのかもしれないと同報告書も分析しています。

私も同感で、この傾向は新型コロナウイルスの収束後も、おそらく継続、いや増進していくのではないでしょうか?

省みれば、結婚のかたちが、見合い結婚から恋愛結婚へと転回したのが高度経済成長期の1960年代。

今やその恋愛結婚は、リアルでの出会いからオンライン上での出会いによる、アプリ結婚を主流とする形態に進化を遂げつつあるのです!

もっともそれは、見ようによるなら、見合い結婚への逆戻りとも見れなくもありません。

「マッチングアプリ」を仲人とする新型見合い結婚!です。

そう思って考え直してみると、幕末維新期に、仲人による見合い結婚が村内婚から村外婚への転換期に生まれる必要があったのと、

ある意味よく似た状況に私たちはいるのかもしれません。

誰も知り合いのいない村の外の世界で、結婚相手を見つけなければならなくなったとき、

唯一頼りになるのは、村の外の世界にたまたま知遇のある第三者、つまり仲人でした。

村はとっくに萎み、世界はますます広くなった現代、その代わりをしてくれるのが、アプリというわけですね。

しかしアプリはもはや人間ではない。

それが意味するのは、第三者というものが消失する時代、もっと正確にいえば、ヒトではない第三者の支配する時代の誕生です!