東海道 水口宿です

標識だけです。

広重の東海道五十三次の水口宿は

東国や伊勢への道が通り、宿場町として

整備されて現在の基礎となったそうです

江戸側の出入り口から三筋の道に分かれる

珍しい街並みとの事

宿泊は、少なく休憩が中心の宿場町

岩神町神社

水口宿へ、入る前にある岩神社

子供の成長を祈願して岩山の上に

祀られている

道路脇から、登りの階段を

眺めただけです。

歩き始めだったので

体力温存かなぁ〜〜

村の人は、子供が生まれると

赤ん坊を抱いて、この岩の前に立ち

旅人に名前を使えもらう習慣が

あったそうです

あらぁ〜〜

変な名前つけられちゃったら

大変よねぇ〜〜

でも、旅人も旅の記念になるわよねぇ〜〜

赤ん坊の名付け親になるなんて

水口宿 に入ります

脇本陣

標識だけです。

本陣跡

本陣跡も標識だけ!

明治2年、明治天皇の宿泊を最後に廃業

明治天皇聖蹟の碑が立つのみ

高札場跡

街道が2つに分かれるところが

宿内三筋の道の分岐です

東海道は、左側

この先また、2つにわかれ

東海道は、右手に向かいました。

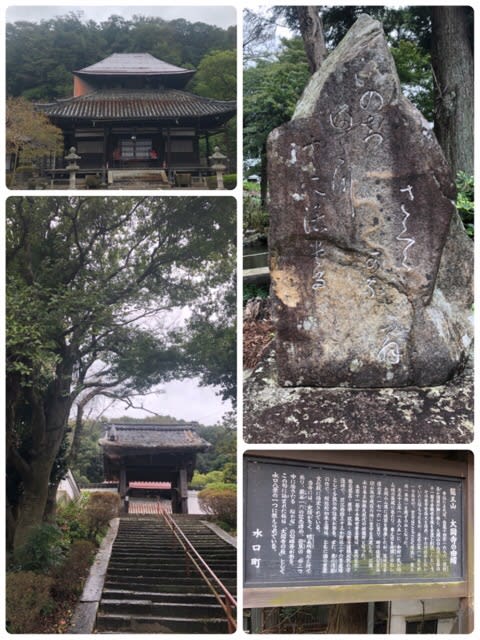

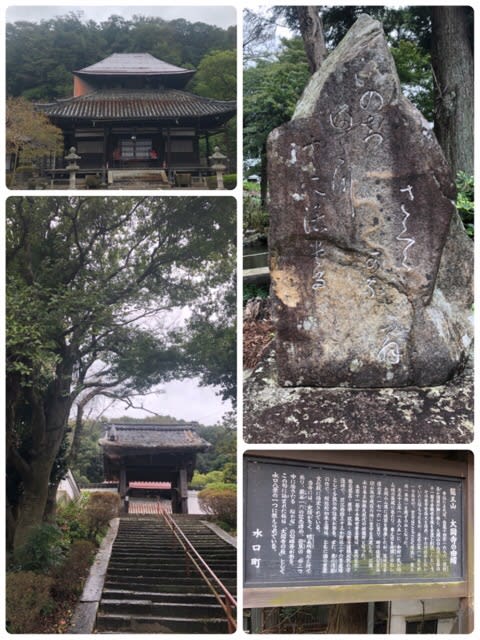

大岡寺 だいこうじ

水口藩主の祈願所

境内の芭蕉碑には、

「命2つ 中には活きたる 桜かな」と

大岡寺の、桜を読んだそうです

街道交流館

水口宿のお祭りで使われる

山車などが展示さらていました。

水口城

本丸御殿は将軍の専用の宿舎だったとの事

ここ、木曜と金曜休みで、

中に入らなかった。

な、なんでぇ〜〜

金曜日に、休む〜〜って感じでした。

五十鈴神社

この、神社を過ぎると4キロ

ほぼ真っ直ぐな一直線の道

この道を北畷手(なわて)と呼ぶ

もともとは、曲がりくねった道だったが

東海道制定寺に直線に直したそうで

両側は、松並木だったとの事

広重の東海道五十三次の水口宿は

これです。

水口宿のどこで書かれてのかは

不明との事ですが、

私は勝手にここら辺ではないかと

思いました。

てか、ここら辺には、

現代の建物がなく

干瓢を干す風景が

想像しやすかったからかな?

で、なんで

干瓢が水口宿の名物なの?

北関東住みのかかあ天下としては

干瓢と言ったら栃木でしょう!

と思いましたが

水口宿の干瓢のルーツは、

やはり、栃木にあったようです。

干瓢の産地栃木県壬生藩主

加藤よしのりが、水口宿に来ることになって、その時に

壬生の干瓢製法を水口宿に伝えたようです

水口宿まだ途中ですが

続きは明日、

天皇陛下のテレビ放送が、気になって

ブログ書きに集中出来ない。

明日にします