数学の一分野であるグラフ理論の中に最短経路問題というのがあります。この中に node

とか path とか roop などの用語が出てきます。ケヴィン・リンチは、もしかして、

自身の都市のイメージに関する論考の用語として、これらを借用というか援用したのでは

ないでしょうか? お弟子筋のクリストファー・アレグザンダーの場合も、「パターン

ランゲージの理論」は、どこから出てきたのかなー?と思っていたのですが、もしかした

ら、AI(人工知能)の理論と関係があるのではないかしら?(時期的にも1960年代の終わり

頃なので、、、)たぶん、二人とも数学と言うかコンピューター理論(アルゴリズムとか

例のやつ、、、)が好きと言うか得意で馬が合ったのではないかしらん?

日本で建築の勉強をすると、たとえば大学院の修士だと「工学修士」だったり「芸

術学修士」だったりすると思うんですけど、海の向うでは、どうやら「哲学修士」のよう

で、つまり数学も建築もひとくくりの「哲学」の中の一分野かも知れないのです。(だい

たい、海の向うの学部に「建築学学士」なんてあるのか知らん?これは医学も同じかも?)

これは根の深い問題で、海の向うとこちらでは学問体系の捉え方や教育体系が、ちと違う

のかも。日本では、ケヴィン・リンチやクリストファー・アレグザンダーのような研究者

は育ちにくいのかも知れません。

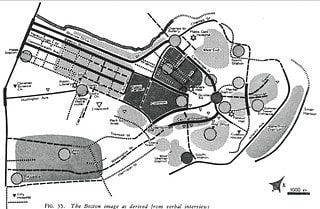

図版は「都市のイメージ」の中のボストンの図の一つです。

ビーコンヒルとか出てきます。(ボストン行った事ないけど、、、)

とか path とか roop などの用語が出てきます。ケヴィン・リンチは、もしかして、

自身の都市のイメージに関する論考の用語として、これらを借用というか援用したのでは

ないでしょうか? お弟子筋のクリストファー・アレグザンダーの場合も、「パターン

ランゲージの理論」は、どこから出てきたのかなー?と思っていたのですが、もしかした

ら、AI(人工知能)の理論と関係があるのではないかしら?(時期的にも1960年代の終わり

頃なので、、、)たぶん、二人とも数学と言うかコンピューター理論(アルゴリズムとか

例のやつ、、、)が好きと言うか得意で馬が合ったのではないかしらん?

日本で建築の勉強をすると、たとえば大学院の修士だと「工学修士」だったり「芸

術学修士」だったりすると思うんですけど、海の向うでは、どうやら「哲学修士」のよう

で、つまり数学も建築もひとくくりの「哲学」の中の一分野かも知れないのです。(だい

たい、海の向うの学部に「建築学学士」なんてあるのか知らん?これは医学も同じかも?)

これは根の深い問題で、海の向うとこちらでは学問体系の捉え方や教育体系が、ちと違う

のかも。日本では、ケヴィン・リンチやクリストファー・アレグザンダーのような研究者

は育ちにくいのかも知れません。

図版は「都市のイメージ」の中のボストンの図の一つです。

ビーコンヒルとか出てきます。(ボストン行った事ないけど、、、)