≪【補足 その1】中国文化史~儒教と『論語』と『孟子』≫

(2023年9月10日投稿)

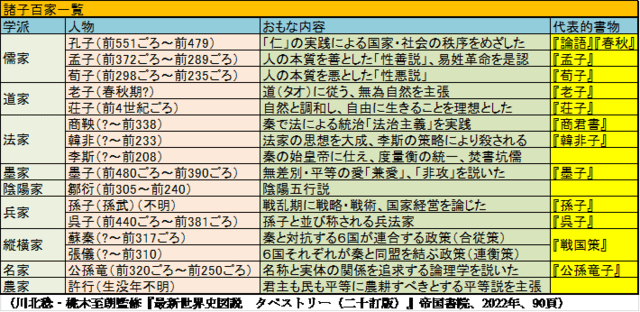

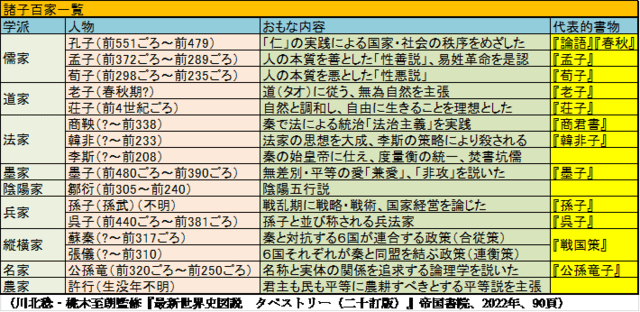

中国の春秋戦国時代は諸子百家の時代で、教科書の記述に見られるように、様々な思想が現れた。

それらの思想が近現代にまで影響を与えてきたことは、例えば、“日本の資本主義の父”である渋沢栄一(1840~1931)は、『論語』をバイブル的な拠り所としてきたことでもわかる。

また、『日本のいちばん長い日―運命の八月十五日』の著者として知られる、ジャーナリストで作家の半藤一利(はんどう・かずとし、1930~2021)は、『墨子』を読むように妻に遺言のように告げたらしい(半藤には、『墨子 よみがえる』(平凡社)という著作もある)。戦争は非人間的であるとした半藤の言葉には、今の世界状況を見るに、その意味合いは深いといえる。

(兼愛・非攻を主張した墨子については、私も今後の宿題としたい)

さて、今回のブログでは、諸子百家の中でも、中国の政治史・文化史に大きな影響を与えた儒家について、取り上げたい。

儒家の著作の中でも、『論語』と『孟子』について見てゆきたい。

狙いとしては、次の2点である。

〇儒家と法家の思想を対比的に捉え、春秋戦国時代の歴史的状況の中で理解すること。

〇儒教の古典の中でも、『論語』と『孟子』について、漢文と英文を併記して解釈すること。

まず、最初に、儒家と法家について、高校世界史では、どのように記述されていたのか、振り返ってみよう。

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍

第4章 東アジア世界1東アジアにめばえた文明

【諸子百家の群像】

春秋戦国時代の激動は、政治や社会のあり方をめぐる多彩な思想をよびおこし、諸子百家とよばれる思想家たちがあらわれた。

春秋時代末期の魯の思想家で、儒家の祖となった孔子(前551ごろ~前479)は、家族道徳(孝)の実行を重視し、為政者にも仁徳をもって統治することを求めた(徳治主義)。『論語』は、孔子とその弟子の言行を編集したものである。孔子の思想を受けた孟子(前372ごろ~前289ごろ)は、上古には行われたという善政(王道)を理想とし、生来の善なる心をのばすべきとする性善説の立場から、力による政治(覇道)を批判したが、荀子(前298ごろ~前235ごろ)は、人は生来悪となりやすいので礼をもって導かなければならないとする性悪説の立場から、君主による民の教化を容認した。商鞅(?~前338)や韓非(?~前233)などの法家は、法律による統治(法治主義)を説き、秦の強国化に貢献した。これに対して、墨子(前480ごろ~前390ごろ)を祖とする墨家は、博愛主義(兼愛)や絶対平和(非攻)を主張し、老子や荘子(前4世紀ごろ)などの道家は、あるがままの自然に宇宙の原理(道)を求めて、政治を人為的なものとして否定した(無為自然)。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、81頁)

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社

【春秋・戦国時代の社会変動と新思想】

(前略)

戦争の続く時代のなかで、人々は新しい社会秩序のあり方を模索した。また、独創的な主張によって君主に認められる機会も多かった。その結果、春秋・戦国時代には多様な新思想がうまれ、諸子百家と総称される多くの思想家や学派が登場した。

諸子百家のなかで後世にもっとも大きな影響を与えたのは、春秋時代末期の人、孔子(前551頃~前479)を祖とする儒家の思想である。孔子は、親に対する「孝」といったもっとも身近な家族道徳を社会秩序の基本におき、家族内の親子兄弟のあいだのけじめと愛情を広く天下におよぼしていけば、理想的な社会秩序が実現できるとした。孔子の言行はのちに『論語』としてまとめられ、その思想は、万人のもつ血縁的愛情を重視する性善説の孟子(前372頃~前289頃)や、礼による規律維持を強調する性悪説の荀子(前298頃~前235頃)など、戦国時代の儒家たちによって受け継がれた。

その他、血縁をこえた無差別の愛(兼愛)を説く墨子(前480頃~前390頃)の学派(墨家)、あるがままの状態にさからわず(無為自然)すべての根源である「道」への合一を求める老子(生没年不明)・荘子(前4世紀)の道家、強大な権力をもつ君主が法と策略により国家の統治をおこなうべきだとする商鞅(?~前338)・韓非(?~前233)・李斯(?~前208)らの法家などがあり、いずれもその後の中国社会思想の重要な源となっている。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、70頁)

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社

■Brief description of a Hundred Schools of Thought

The convulsion of the Spring and Autumn Period and Warring States period brought out

various thoughts on politics and society. Thinkers in this period called Hundred Schools of

Thought(諸子百家) emerged.

Confucius(孔子) was a thinker from the state of Lu in the end of the Spring and Autumn

Period who originated Confucianism(儒家). He made much of execution of family ethics (filial piety, xiao) and asked rulers to govern people with rende (perfect virtues and humanness). The Lunyu (論語 Analects) was the collection of saying and ideas attributed to Confucius and his followers. Mencius(孟子) was influenced by Confucianism. He thought the rule of right which was practiced in ancient China, was ideal. He asserted the innate goodness of the individual, and criticized the rule of power. Xunzi(荀子) believed that the nature of man is evil; his goodness is only acquired by training based on li (propriety). He allowed rulers to train people. The School of Law, such as Shang Yang(商鞅) and

Han Fei(韓非), said that rulers should rule people with laws (Legalism).

Legalism(法家) supported the states of Qin to be a strong state. Mo Jia(墨家) was originated by Mozi(墨子), and promoted philanthropy (impartial love ) and peace at any

price (condemning aggression). Taoists(道家) such as Laozi (Lao Tsu老子) and

Zhuangzi(荘子) sought the principle of the universe (way, tao) in the nature as it was and denied political movement as unnatural (inaction and spontaneity).

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、65頁~66頁)

【本村凌二ほか『英語で読む高校世界史』(講談社)はこちらから】

本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

高校生向けの古典の参考書には、孔子と孟子について、次のようなことが記されている。

〇金谷治『論語・孟子(明解古典学習シリーズ16)』三省堂、1973年[1979年版]

〇金谷治『論語・孟子(明解古典学習シリーズ16)』三省堂、1973年[1979年版]では、孔子と『論語』について、次のように述べている。

『論語』為政篇では、

・孔子は自らの一生を次のように述べている。

「吾十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑はず。五十にして天命を知る。六十にして耳順ふ。七十にして心の欲する所に従つて、矩を踰えず」

【要旨】

・孔子が晩年に至って(73歳で死亡)、15歳から70歳までの、自分の学問の向上と人格の向上を、10年単位に回顧した。

【研究】

・この文から年齢を表わすことばと、その年を摘記すると、

十五=志学(しがく)、三十=而立(じりつ)、四十=不惑(ふわく)

五十=知命(ちめい)、六十=耳順(じじゅん)、七十=従心(じゅうしん)

・孔子の一生は、結局どうであった、と自ら言っているのかについては、

15歳から学問、人生の探究にのり出し、70歳に至って、やっと目的にたどりつけたが、

思えば苦難と努力の連続であったという。

【解説】

・『論語』為政編のこの文は、孔子の一生の回顧、告白の一章である。

・この章の解釈には大別して、次のような説があるようだ。

①孔子を聖人化し、学問・道徳とも天才的に最高の理想的境地に到達したとし、孔子が自らその一生を誇らしげに回顧したものとする説。

②孔子を教師、努力の人、政治的に失敗の連続の人、と見なし、15歳から70歳まで、道を求めて努力、苦難に満ち、試練にさらされて成長した生涯を、無限の感慨をこめて回顧したものとする説。

・確かに最後の「心の欲する所に従つて、矩を踰えず」は、自己の意欲と理性の合致、すなっわち、主観的規範と客観的規範の合致の状況で、最高の道徳的価値である。

その最高の道徳的価値は、どういう順序・段階をふんで達成されたか。

⇒それが、15歳から始まる55年間の学問熟達、道理の追求である。

・「三十而立」は、学問的自立

・「四十而不惑」は、事物の道理の通曉

・「五十而知天命」は、天の道理をわきまえたこと

・「六十而耳順」は、あらゆる事象・事情の網羅を知悉(ちしつ)の状況

〇こういう10年単位の不断の苦難に満ちた努力による学問的進歩の結果、晩年にやっと最高の境地にたどりついたものであろう。

(個人的、主観的な信念や、宗教的解脱や悟りによるものであるならば、むしろ、孔子の人格の独善性・主観性、つまり孔子という人間の小ささ・弱さの強調にほかならない。)

(金谷治『論語・孟子』三省堂、1973年[1979年版]、18頁、295頁)

〇貝塚茂樹『論語』講談社現代新書、1964年[1994年版]

・数え年74歳で死んだ孔子が、晩年に自分の一生の経歴を振り返って述べた自叙伝のようなものである。

・貝塚氏は、「五十而知天命」を「五十歳で運命のなんであるかを知り」と訳している。そして次のように解説している。

50歳になると、そのころの貴族階級に仲間入りして、魯国の政治に参画できるようになったが、孔子は、大国の干渉を排して魯国の国家を自立させ、三桓氏という家老たちの専制を倒すことに全力を尽くしたが、この企図は不幸にして失敗に帰した。そしてついに国外に亡命せざるをえなくなった。

天命を知るとは、ひとりの人間が理想をもっていても、なかなかこれを実現することができない。歴史的条件のいかんともできないものがある。この年ごろになって、人間の力の限界をはっきりと知ったことをさしていると、貝塚氏は解釈している。

(貝塚茂樹『論語』講談社現代新書、1964年[1994年版]、44頁~45頁)

〇貝塚茂樹『論語』(講談社現代新書、1964年[1994年版])では、第3章の「八佾編―伝統の擁護」で、魯国について、次のように述べている。

・魯国は、周王朝の礼、つまり文化と制度とを定めた周公の子孫が取り立てられた、日本でいえば大名、藩にあたるという。

この藩の家老として勢力があったのが、季孫氏(きそんし)・孟孫氏(もうそんし)・叔孫氏(しゅくそんし)のご三家であった。

その中でももっとも有力であったのは、季孫氏、つまり季氏である。

・孔子の生まれたころは、季氏の勢力は絶頂に達し、かんじんの魯の本家はまったくあれども無きがごとく、君主はご三家にあやつられる人形にすぎなかった。

孔子はこの三家の専制を打破し、魯国の君主の権力を回復しようと苦心していた。

周の天子、諸侯、家臣などの位階にもとづいた制度の基本を季氏が破ったことに、激しいいかりを感じた。

矛盾的行為が平気のように見える中国人が、案外原則を尊重する精神が、次のような孔子のことばにも表れているように見えると、貝塚氏はいう。

『論語』八佾編

孔子謂季氏、八佾舞於庭。是可忍也、孰不可忍也。

(孔子、季氏を謂わく、八佾(はちいつ)、庭(てい)に舞わす。是れをも忍(しの)ぶべくんば、孰(いず)れをか忍ぶべからざらん。

【現代語訳】

孔子が季氏の専権について非難されました。「季氏のやつめが、天子でなければ許されない八人八列の舞人を、家の祖廟の庭前で舞わしたそうな。これを平気で見過ごすことができるならば、世に平気で見過ごせぬことはなにもなくなるではないか」と。

※この編も第一の文章の主要な語である八佾(はちいつ)が編名となっている。

魯の伝統である礼制、周公の文化を解説し、この精神を守ることが論ぜられている。

(貝塚茂樹『論語』講談社現代新書、1964年[1994年版]、60頁~61頁)

・生卒年は明確ではないが、一説には前372年生まれ、前289年没といわれ、今の山東省の鄒(すう)という小国に生まれた。

鄒は孔子の生国魯(曲阜)とわずか3, 40キロしか離れていない。

・父は幼いころに死に、賢母に育てられ(孟母三遷・孟母断機)、成長して孔子の国、儒学のメッカ魯に遊学し、その時、孔子の孫の子思(孔伋)はすでに死んでいたので、その門人について孔子の道を学び、孔子を理想的な人物と仰ぎ、その学統を継承発展させた。

・ついに性善説・王道政治論を確立し、20余年に及ぶ遊説に出た。

・梁(魏)・斉・宋などの間を往来し、諸侯に仁義王道の政治論を説いたが、富国強兵や外交上の策謀などの現実的な効果の上がる施策を求めていた諸侯からは、現実離れで理想にすぎるとして、受けいれられなかった。

・晩年には、孔子と同じく、母国に帰り、門人の公孫丑・万章などの教育にあたり、また自己の著作の仕事をすすめた。

・思想的には、孔子の「仁」の思想をさらに発展させて、孟子は「仁義」を主張した。

新たに「義」という思想を付加した。孟子の説明によれば、「惻隠の心は仁の端なり。羞悪の心は義の端なり」つまり「他人の不幸・不遇を痛み憂える心が仁の芽ばえであり、不義・不正をみにくしとしていやがる心が義の芽ばえである」というわけである。

・孟子は王道論を説くために仁義の説を説き、仁義の説のために性善説を説くに至った。

つまり斉の宣王、滕(とう)の文公に王道論を説く過程で、王道論の実現を動機づけるために説かれたのである。

「上孟」すなわち公孫丑編での性善説に王道論の根拠として説かれており、原初的である。

その内容は、人間にはだれにでも、子供が井戸に陥ろうとする時、反射的本能的に救おうとする「人に忍びざるの心=怵惕(じゅってき)惻隠の心(人の不幸不遇をいたみあわれむ心)」がある。同様に、羞悪の心、辞譲の心、是非の心が必ずあり、それらは、それぞれに仁・義・礼・智の芽ばえである。その四端を拡充すれば、それぞれ仁・義・礼・智の四徳として完成される

つまり、人間の本姓は先天的に良知・良能・良心など善なるものである、という主張である。

・のちに性善説を否定する論として性悪説(荀子)が出たが、また孟子の当時にも性無善無不善説(告子)があった。

(金谷治『論語・孟子』三省堂、1973年[1979年版]、300頁~302頁)

〇金谷治『論語・孟子』三省堂、1973年[1979年版]では、孟子の性善説について、次のような解説を載せている。

『孟子』告子上の性善(原文、英文は後に掲載)

【要旨】

・人間の本性論で、告子は、本来的に善でも悪でもないと述べたのに対し、孟子は善であると論駁した。

【語釈】

・告子~名は不害。孟子と同時代の学者で、孟子の性善説に反対し、仁義道徳を後天的な人のしわざだといい、道徳以前の動物的本能が人間の本性だと主張した。

・人無有不善(人に善ならざるもの有る無く、)

本性が善でない人はいない⇒だれでも本性は善である

※「無」と「不」の二重否定⇒強い肯定

【研究】

☆告子と孟子の本性論の違いを述べよ。

●孟子 ①性は善である。

②不善をするのは外的な理由による。

●告子 ①性は善でも不善でもない。

②導き方でどちらでもなる。

【解説】

・人間の本性が、①善であるか(性善説)、②悪であるか(性悪説)、③どちらでもないか(性無記説)は、永遠の問題である。

人間の本質に迫って人間を探究しようとしたのが、この時代の“人間の本性論”である。

・特に孟子と告子は、この問題を巡って、4回も論争を繰り返し、対立のまま終わっている。

彼等の論争は、厳密に科学的、合理的、学問的に繰り返されたのではなく、4回とも比喩を用いて進められた。

したがって、比喩・弁舌の巧みなほうが、論争に勝ったようにしるされている。

すなわち、孟子は、告子の比喩の弱点、不備をうまく突いて、「水は東に流れるも西に流れるも区別はないが、必ず低いほうに流れる」「性が善におもむくのは、水が低いほうに流れるのと同じだ」と相手の論理を逆に利用して、快勝した形を取っている。

・「水が低きに流れる」ことは科学的必然であるが、「性が善である」ことには何の必然性もない。またその比例関係もまったくかってなこじつけにすぎない。

※論争では巧みな弁舌で、勝ってはいるが、その論争は「性が善である」という命題の科学的検証とは全く無関係である。

(金谷治『論語・孟子』三省堂、1973年[1979年版]、268頁~270頁)

〇加地伸行『「論語」を読む』(講談社現代新書、1984年[1995年版])において、孔子と『論語』について、次のような節で、解説している。

〇「農民の父と巫女の母と」(66頁~68頁)

〇「親の罪は隠すべし」(42頁~44頁)

〇「人々が慕いくる政治」(44頁~46頁)

〇「農民の父と巫女の母と」(66頁~68頁)

孔子は家庭的に恵まれなかった。

その出生において、すでに不幸であった。

というのは、孔子の母の顔徴在(がんちょうざい)は、後妻であるが、父の孔紇(こうこつ)と正式の結婚をしなかったのである。いや、許されなかったようである。

孔子の母は、孔子の父と「野合して孔子を生む」<孔子世家>と言われている。(中略)

問題は、母方である。

白川静『孔子伝』(中央公論社・昭和47年)が主張するように、母親の顔徴在の実家は、宗教的雰囲気の濃い家であった。

個人祈祷を職業とするシャーマン的一族(これを「原儒」と言っておく)であった。これは農民と異なった一族である。

顔徴在は、尼丘(じきゅう)山の野外に祭壇を作り子授けを祈って、天が感応し孔子を妊娠したとされる。

もちろん一般の人々も、子授けを祈るという行為を行なうが、顔徴在の場合は本職的な行為であったようであり、祈祷を職業とした一族の人間のようである。

白川静は、この顔徴在のところに行き、通い婚的な関係をしたのが、孔子の父であるとする。

(加地伸行『「論語」を読む』講談社現代新書、1984年[1995年版]、66頁~68頁)

〇「両親の愛を知らず」(68頁~70頁)

・このような女性の場合、シャーマン外の人と結婚しようとしても、邑(むら)の差別意識を持っていたであろう人々の圧力が、それを許さなかったことであろう。

また、父の孔紇は前妻との間に、足の不自由な一人の息子と、数人の娘とを生んでいる。彼らもまた、おそらく後妻の顔徴在を喜ばなかったことであろう。

とすれば、顔徴在は、孔子を生んだ後、孔子の家でいっしょに生活することができなかったものと考える。別居である。しかも父は、孔子がまだ幼児のころに亡くなる。その上、14、15歳ごろには別居していた母をも失なう。

ということは、孔子はその幼少期から青年期にかけて、両親を知らない家庭に育ったことになる。(中略)

後年、孔子は孝という両親に対するありかたを強く主張することになるが、それは、孔子にとって、かつて充たされなかった家庭生活に対する思いが強くこめられてもいたと、加地氏は考えている。

(加地伸行『「論語」を読む』講談社現代新書、1984年[1995年版]、68頁~69頁)

〇「親の罪は隠すべし」(42頁~44頁)

孔子が生きていた時代は、法が登場しはじめたころである。

当時、法優先は異端の思想であった。それは、共同体という体制の根幹をゆるがす、<悪の思想>とみなされていた。孔子は、その<悪>の摘発者であったと、加地氏はみなす。

こういう話があるとして、次の葉公の話を紹介している。

晩年、おそらく60代も半ばを越えたころ、孔子は為政者としての地位を求めて、諸国を流浪していた。

あるとき、葉(しょう)という街に立ち寄ったらしい。

この街は、南方の強国であった楚国の一行政地区である。その街の長官の葉公が、孔子にこう言った。

自分の街に「直躬(ちょっきゅう)」(正直者の躬)という仇名(あだな)の者がいる。

その父親が羊を盗んだとき、その子は父の犯罪を隠さないのみならず、盗んだことの証言をした、と。

ところが、孔子は言い返した。私の仲間の「直」という仇名の男の行動は違います。

「父は子のために[子の犯罪を]隠し、子は父のために[父の犯罪を]隠す。直[の本当のありかたは]、その中に在り」<子路>と。

【加地氏のコメント】

・この問答を読んだとき、現代人のわれわれの大半は、おそらく葉公の言い分、すなわち父といえども犯罪者は法の裁きを受けるべきであり、証言に立つ子の立場を正しいとするであろう。

それは、人間社会における法優先の立場である。

近代国家では、それが正しい、善いことである。

・しかし、孔子のころは、まだ各種共同体が現実に機能していた時代である。

仮に犯罪が起っても、共同体でそれを裁く長老は、いろいろと事情を考えて罰を決める。

時には、罪として、公にしないで、事件を闇から闇へと処理するだろうし、時には皆への見せしめに、窃盗程度でも死刑にすることすらある。

そのように、裁量のはばが広い。

その罰を決めるのは、共同体をリードする道徳に、どのようにそむいているかという点である。

・だから、たとえば共同体の有力者が、明らかに罪を犯し、裁かれるとき、その有力者の犯罪の証言を拒否する部下は、法優先の公の立場からは指弾されても、同じ共同体メンバーの立場からは、逆に賞讃を受けることであろう。

このように、法的社会と道徳的共同体との関係は、いまもってなかなか善悪の判断のむつかしい問題を抱えている。

・秦の始皇帝を代表者として、中国古代の秦・漢帝国が成立したころ、法的社会を作ろうとする側と、従来からの道徳的共同体とは、到るところで衝突を起したのである。

まして、法がしだいに社会的に認知されつつあった春秋時代、すなわち孔子が生きていた時代では、法は、共同体側から見れば、自分たちの体制を崩す悪であるとするのが正常であった。

各種共同体が機能しなくなってしまった現代では、法的処理の間にはさみこまれる共同体的処理が、逆に不正なこと、悪であるとされる。

たとえば、今日、老父の罪を見逃してもらうために、贈賄すればどうなるか。

子は罪を犯すことになる。しかし、老父を捕えた検事や警察の側が、その父を老人であるがゆえに、その罪を公にしないとすると、一転して、温情ある処置として美談となる。

共同体的感覚による行為である贈賄と美談とは紙一重の差なのであると、加地氏はいう。

このように、法的社会が形成されて以後、共同体との関係というやっかいな問題を、人間は抱え込んできて、今日に至っており、いまなおその解決方法に苦しんでいるとする。

(加地伸行『「論語」を読む』講談社現代新書、1984年[1995年版]、42頁~44頁)

※【補足】

この葉公の話は、鹿島茂氏も次の著作で言及している。次回のブログで紹介する。

〇鹿島茂『渋沢栄一 下 論語篇』文春文庫、2013年[2020年版]

「第七十六回 『論語』倫理と「明眸皓歯」」(488頁~501頁)の「子供の質問に真正面に答える」(490頁~497頁)を参照のこと。

〇加地伸行『「論語」を読む』(講談社現代新書)では、儒家と法家、つまり徳治政治と法治政治との特徴をうまくまとめている。

〇「人々が慕いくる政治」(44頁~46頁)

さて、共同体の指導原理は、道徳であるから、指導者はその条件として道徳性を身につけなくてはならない。

ちょうど、法的社会の指導原理が法であり、指導者はその条件として、法を守りかつ政策能力を身につけなくてはならないのと同じように、あえて言えば、共同体社会は規模が小さく、前例主義なので、新しい政策の立案といったようなことはあまりなかった。

・この道徳的指導者は、法のように強制するのではなくて、しぜんと見習わせて、人々を感化することになる。

だから、孔子は葉公に対して「近き者(近くの人々)は説(よろこ)び、遠き者(遠くの人人)は[慕い]来る」<子路>と述べている。

これが道徳政治というものの姿である。

・すなわち、<共同体⇒共同体のきまり(慣習)⇒道徳>という体系に合わせて、

<共同体の指導者⇒共同体のきまり(慣習)の熟達者⇒道徳的完成者(聖人)>という図式を考えだしたのである。

そして、道徳的完成者(聖人)を最高指導者とし、その人の道徳に感化され教化される政治を道徳政治(徳治政治)としたのである。

これは、<法的社会⇒法的社会のきまり⇒法>に基づく、

<法的社会の指導者⇒法的社会のきまりの実行者や政策プランナー>という図式による法的政治(法治政治)と鋭く対立する。

※前者の道徳政治を主張したのが、儒家であり、その組織的理論化や、理論的指導を行なった最初の人が、孔子であった。

※後者の法的政治を主張したのが、孔子よりずっと後に出てきた法家(たとえば韓非子)である。

その方式に基づく大政治家が、秦王朝を建てた始皇帝である。

・ただ、孔子の時代では、この法家的立場の者は、まだまだ少数であった。

この少数派に対して、孔子は、厳しく批判して、こう言っている。

子曰く、これ(大衆)を道(みちび)くに[行]政(まつりごと)[上のきまり]をもつてし、[従わないとき]これを斉(ととの)ふるに刑[罰]をもつてすれば、民[は、なんとか]免れんとして[工夫して逃れ、しかもそれをすこしも]恥づるなし。[しかし]これ(大衆)を道(みちび)くに[道]徳をもつてし、これを斉ふるに礼[儀]をもつてすれば、恥[を知る気持が]ありて、かつ[慕つて]格(きた)ると<為政>。

(加地伸行『「論語」を読む』講談社現代新書、1984年[1995年版]、44頁~46頁)

さて、『論語』(巻第一、爲政第二)から引用しておく。

子曰、道之以政、齊之以刑、民免而無恥、道之以徳、齊之以禮、有恥且格、

子の曰わく、これを道(みち)びくに政を以てし、これを斉(ととの)うるに刑を以てすれば、民免(まぬが)れて恥ずること無し。これを道びくに徳を以てし、これを斉うるに礼を以てすれば、恥(はじ)ありて且つ格(ただ)し。

※格し――新注では「至る」と読んで善に至ることと解する。今、古注による。

【現代語訳】

先生がいわれた。「[法制禁令などの小手先きの]政治で導びき、刑罰で統制していくなら、人民は法網(ほうもう)をすりぬけて恥ずかしいとも思わないで、道徳で導びき、礼で統制していくなら、道徳的な羞恥心を持ってそのうえに正しくなる。

※礼――法律と対して、それほどきびしくはない慣習法的な規範。

(金谷治訳注『論語』岩波文庫、1963年[1994年版]、27頁~28頁)

BOOK II-3

3. The Master said, ‘Guide them by edicts, keep them in line with

punishments, and the common people will stay out of trouble but

will have no sense of shame. Guide them by virtue, keep them in

line with the rites, and they will, besides having a sense of shame,

reform themselves.’

(D.C.Lau, Confucius THE ANALECTS(Lun yü), PENGUIN BOOKS, 1979, p.63)

〇加地伸行『「論語」を読む』(講談社現代新書)では、魯国型社会と斉国型社会とを対照的に捉え、次のように述べている。

「魯国型社会と斉国型社会と」(56頁~58頁)

〇『論語』では、斉国と魯国・衛国とを対比的に記している。

「子の曰わく、斉、一変せば魯に至らん。魯、一変せば、道に至らん」<雍也>

(孔子は、斉[国が態度を改めて]一変すれば、魯[国のようなありかた]に至らん。魯[もさらに]一変せば、[本当の]道[徳政治]に至らん、と言う)

さらに、

「子の曰わく、魯衛の政は兄弟なり」<子路>

(孔子は、魯[国と]衛[国と]の政は、兄弟なり、と言う)

※岩波文庫版には「※魯の先祖の周公旦と衛の先祖の康叔(こうしゅく)とは兄弟で、もともとその善政も似ていた。雍也篇第二十四章(85ページ)参照」とある。

(金谷治訳注『論語』岩波文庫、1963年[1994年版]、176頁)

〇加地氏は、これらの記述は政策の相違をモデル化したものであろうと、解説している。

●衛国と魯国とは、ともに農業経済中心型の国家であった。

●それに対して、斉国は商業経済中心型の国家であった。

⇒斉国は、海岸線が長く、重要物資の塩がとれた。

・さらに海産物も豊富であり、これらを諸国に高く売りつけ、非常な収益をあげていた。

・国民の所得があがり、余暇には美女による華やかな歌舞劇を楽しんでいた。

・斉国のこの消費経済は、隣国の魯国の人々に影響を与えてゆき、節約経済でつつましい生活を送っていた魯国の人も、しだいに消費経済型へと変貌をとげていく。(『史記』貨殖伝)

●しかも、斉国は、管仲という大政治家によって強国となった。

⇒その管仲は、法に基づく立場、いわゆる法家思想家の先駆者である。

※そうすると、魯・衛・斉という国家の性格についての孔子の分析に基づいて、次のようにモデル化することができる。

①魯国―農業経済中心型―節約経済―共同体―道徳[による]政治―孔子・孟子らの儒家思想―

―道徳的完成者(先王)を政治的指導者とする

②斉国―商業経済中心型―消費経済―法的社会―法[による]政治―管仲・韓非子らの法家思想―

―政策実行能力者(後王)を政治的指導者とする

※孔子は、斉国での仕官に失敗し、後に衛国に行く。そこでも仕官に失敗するが、衛国を根拠地とすることになる。

(これは、孔子にとって、斉国に比べて衛国のほうが、まだ自分の思想に合うという判断であったようだ)

(加地伸行『「論語」を読む』講談社現代新書、1984年[1995年版]、56頁~58頁)

『論語』(巻七子路第十三)から引用しておく。

葉公語孔子曰、吾黨有直躬者、其父攘羊、而子證之、孔子曰、吾黨之直者異於是、父爲子隠、子爲父隠、直在其中矣。

葉公(しょうこう)、孔子に語りて曰(い)わく、吾が党に直躬なる者あり。其の父、羊を攘(ぬす)みて、子これを証す。孔子の曰(のたま)わく、吾が党の直(なお)き者は是れに異なり。父は子の為めに隠し、子は父の為めに隠す。直きこと其の中に在り。

※直躬なる者――「躬(み)を直くする者」と読むのがふつう。

葉公(しょうこう)が孔子に話した、「わたしどもの村には正直者の躬(きゅう)という男がいて、自分の父親が羊をごまかしたときに、むすこがそれを知らせました。」孔子はいわれた、「わたしどもの村の正直者はそれとは違います。父は子のために隠し、子は父のために隠します。正直さはそこに自然にそなわるものですよ。」

(金谷治訳注『論語』岩波文庫、1963年[1994年版]、181頁)

BOOK XIII-18

18. The Governor of She said to Confucius, ‘In our village there is

a man nicknamed “Straight Body”. When his father stole a sheep,

he gave evidence against him. ’ Confucius answered, ‘ In our village

those who are straight are quite different. Fathers cover up for

their sons, and sons cover up for their fathers. Straightness is to

be found in such behaviour.’

(D.C.Lau, Confucius THE ANALECTS(Lun yü), PENGUIN BOOKS, 1979, p.121)

『孟子』について、次の本より引用しておく。

〇小林勝人『孟子(上)』岩波文庫、1968年[1997年版]

〇公孫丑上、不忍人之心

孟子曰、人皆有不忍人之心、先王有不忍人之心、斯有不忍人之政矣、以不忍人之心、行不忍人之政、治天下可運之掌上、所以謂人皆有不忍人之心者、今人乍見孺子將入於井、皆有怵惕惻隠之心、非所以内交於孺子之父母也、非所以要譽於郷黨朋友也、非惡其聲而然也、由是觀之、無惻隠之心、非人也、無羞惡之心、非人也、無辭譲之心、非人也、無是非之心、非人也、惻隠之心、仁之端也、

羞惡之心、義之端也、辭譲之心、禮之端也、是非之心、智之端也、人之有是四端也、猶其有四體也、有是四端而自謂不能者、自賊者也、謂其君不能者、賊其君者也、凡有四端於我者、知皆擴而充之矣、若火之始然、泉之始達、苟能充之、是以保四海、苟不充之、不是以事父母、

孟子曰く、人皆人に忍びざるの心有り。先王(せんのう)人に忍びざるの心有りて、斯ち人に忍びざるの政(まつりごと)有りき。人に忍びざるの心を以て、人に忍びざるの政を行なわば、天下を治むること、之を掌(たなごころ)の上に運(めぐ)らす[が如くなる]べし。人皆人に忍びざるの心有りと謂う所以の者は、今、人乍(にわか)(猝)に孺子(幼児)の將に井(いど)に入(お、墜)ちんとするを見れば、皆怵惕惻隠(じゅってきそくいん)の心有り、交(まじわり)を孺子の父母に内(むす、結)ばんとする所以にも非ず、譽(ほまれ)を郷黨朋友に要(もと、求)むる所以にも非ず、其の聲(な、名)を惡(にく)みて然るにも非ざるなり。是れに由りて之を觀れば、惻隠の心無きは、人に非ざるなり。羞惡の心無きは、人に非ざるなり。辭譲の心無きは、人に非ざるなり。是非の心無きは、人に非ざるなり。惻隠の心は、仁の端(はじめ)なり。

羞惡の心は、義の端なり。辭譲の心は、禮の端なり。是非の心は、智の端なり。人の是の四端あるは、猶(なお)其の四體あるがごときなり。是の四端ありて、自ら[善を為す]能(あた)わずと謂う者は、自ら賊(そこな)う者なり。其の君[善を為す]能わずと謂う者は、其の君を賊う者なり。」凡そ我に四端有る者、皆擴(おしひろ)めて之を充(だい、大)にすることを知らば、[則ち]火の始めて然(も、燃)え、泉の始めて達するが若くならん。苟(いやしく)も能く之を充(だい)にせば、以て四海を保(やす)んずるに足らんも、苟も之を充にせざれば、以て父母に事(つこ)うるにも足らじ。

※不忍人之心とは、他人の苦痛や不幸を見るに忍びないあわれみの心・同情心をいう。

【現代語訳】

孟子がいわれた。「人間なら誰でもあわれみの心(同情心)はあるものだ。むかしの聖人ともいわれる先王はもちろんこの心があったからこそ、しぜんに温かい血の通った政治(仁政)が行なわれたのだ。今もしこのあわれみの心で温かい血の通った政治を行なうならば、天下を治めることは珠(たま)でも手のひらにのせてころがすように、いともたやすいことだ。では、誰にでもこのあわれみの心はあるものだとどうして分るのかといえば、その理由はこうだ。たとえば、ヨチヨチ歩く幼な子が今にも井戸に落ちこみそうなのを見かければ、誰しも思わず知らずハッとしてかけつけて助けようとする。これは可愛想だ、助けてやろうと[の一念から]とっさにすることで、もちろんこれ(助けたこと)を縁故にその子の親と近づきになろうとか、村人や友達からほめてもらおうとかのためではなく、また、見殺しにしたら非難されるからと恐れてのためでもない。してみれば、あわれみの心がないものは、人間ではない。悪をはじにくむ心のないものは、人間ではない。譲りあう心のないものは、人間ではない。善し悪しを見わける心のないものは、人間ではない。あわれみの心は仁の芽生え(萌芽)であり、悪をはじにくむ心は義の芽生えであり、譲りあう心は礼の芽生えであり、善し悪しを見わける心は智の芽生えである。人間にこの四つ(仁義礼智)の芽生えがあるのは、ちょうど四本の手足と同じように、生まれながらに具わっているものなのだ。それなのに、自分にはとても[仁義だの礼智だのと]そんな立派なことはできそうにないとあきらめるのは、自分を見くびるというものである。またうちの殿様はとても仁政などとは思いもよらぬと勧めようともしないのは、君主を見くびった失礼な話である。だから人間たるもの、生れるとから自分に具わっているこの心の四つの芽生えを育てあげて、立派なものにしたいものだと自ら覚りさえすれば、ちょうど火が燃えつき、泉が湧きだすように始めはごく小さいが、やがては[大火ともなり、大河ともなるように]いくらでも大きくなるものだ。このように育てて大きくしていけば、遂には[その徳は]天下をも安らかに治めるほどにもなるものだが、もしも育てて大きくしていかなければ[折角の芽生えも枯れしぼんで]、手近(てぢか)な親孝行ひとつさえも満足にはできはすまい。」

(小林勝人『孟子(上)』岩波文庫、1968年[1997年版]、139頁~142頁)

〇公孫丑上、不忍人之心

D.C.Lau, Mencius,BOOK II・PART A-6

6. Mencius said, ‘No man is devoid of a heart sensitive to the

suffering of others. Such a sensitive heart was possessed by

the Former Kings and this manifested itself in compassion-

ate government. With such a sensitive heart behind compas-

sionate government, it was as easy to rule the Empire as rolling

it on your palm.’

‘My reason for saying that no man is devoid of a heart

sensitive to the suffering of others is this. Suppose a man were,

all of a sudden, to see a young child on the verge of falling into

a well. He would certainly be moved to compassion, not be-

cause he wanted to get in the good graces of the parents, nor

because he wished to win the praise of his fellow villagers or

friends, nor yet because he disliked the cry of the child. From this

it can be seen that whoever is devoid of the heart of compassion is

not human, whoever is devoid of the heart of shame is not

human, whoever is devoid of the heart of courtesy and modesty

is not human, and whoever is devoid of the heart of right and

wrong is not human. The heart of compassion is the germ of

benevolence; the heart of shame, of dutifulness; the heart of

courtesy and modesty, of observance of the rites; the heart

of right and wrong, of wisdom. Man has these four germs just

as he has four limbs. For a man possessing these four germs to

deny his own potentialities is for him to cripple himself; for him

to deny the potentialities of his prince is for him to cripple his

prince. If a man is able to develop all these four germs that he

possesses, it will be like a fire starting up or a spring coming

through. When these are fully developed, he can tend the whole

realm within the Four Seas, but if he fails to develop them, he

will not be able even to serve his parents.’

(D.C.Lau, Mencius, PENGUIN BOOKS, 1970[2003], pp.38-39.)

〇告子上、性善

D.C.Lau, Mencius,BOOK VI・PART A-2

2. Kao Tzu said, ‘Human nature is like whirling water. Give it

an outlet in the east and it will flow east; give it an outlet in the

west and it will flow west. Human nature does not show any

preference for either good or bad just as water does not show

any preference for either east or west.’

‘It certainly is the case, ’ said Mencius, ‘that water does not

show any preference for either east or west, but does it show

the same indifference to high and low? Human nature is good

just as water seeks low ground. There is no man who is not

good; there is no water that does not flow downwards.’

‘Now in the case of water, by splashing it one can make it

shoot up higher than one’s forehead, and by forcing it one can

make it stay on a hill. How can that be the nature of water? It

is the circumstances being what they are. That man can be made

bad shows that his nature is no different from that of water in

this respect.’

(D.C.Lau, Mencius, PENGUIN BOOKS, 1970[2003], p.122.)

これは、まったくの余談であるが、直木賞作家の江崎誠致が『昭和の碁』(立風書房)において、昭和で最強の棋士ともくされる呉清源の思想について、言及していたので、紹介しておく。

〇江崎誠致『昭和の碁』立風書房、1978年[1982年版]

呉清源がこころみた真似碁は、棋力のない世人から見れば、勝つための手段としか映らないし、ズルイヤといった感想を大なり小なりいだいたにちがいない。

しかし専門棋士は、とくに矛を交えた木谷実は、この若い中国の天才少年にそなわった得体の知れぬ妖気を感じとったにちがいない。

のちに、呉清源は次のようなことを述べている。

「老子はいきなり天元を布石した。孔子は隅の方から石を打ちはじめた。老子の学は哲理が宏大無辺で、たやすく世人に理解されなかった。孔子の学は人の道をわかりやすく組み立てたので一般に理解された。しかし、二人の学問の発したところは一つである。老孔は一如である。だから、人が道を行うのも、碁が大自然の意を求めて行くのも同じであると思う。」

老子、孔子の学は、日本にも古くから伝わっていて、ある程度は消化されている。したがって、この呉清源の言葉に奇異な感じはないし、むしろ共感をおぼえる人も多いだろう。しかし、こんな考え方を、碁の世界に持ちこめるのは、やはり呉清源が老孔の国の人であるからだと思う。老子はいきなり天元に布石した。呉清源も、そのようにいきなり天元に布石し、盤上に自然の意を求めて行こうとしたのである。真似はその手段にすぎない。その真似に、日本人は、卑怯、ズルイヤという感想をいだく。だが、呉清源の立場から見れば、そんな感想は問題にならない。

この一事を見ても、呉清源の発想がそれまでの日本の碁界にはなかった別次元のものであることが理解されよう。それを最初に受けとめ、以後ライバルとして昭和の碁界をリードして行くことになったのが木谷実である。言葉の上で表現はしなくても、誰よりも先に、呉清源の桁はずれの発想を理解したのは、怪童丸木谷その人であったにちがいない。

(江崎誠致『昭和の碁』立風書房、1978年[1982年版]、15頁~16頁)

呉清源が孔子老子を学び、紅卍や璽光尊に帰依したのは、碁に勝つためではない。彼の信仰心は不断のものであり、自然の心情の流露によるものである。無欲なのだ。そこに、平常心が生れる。彼の碁に失着が少く、あっても腐ることがなく、したがって失着の上塗りをしないのは、ねばり強い民族性というだけではない。無欲な平常心の賜(たまもの)と言えよう。

奔放自在な呉清源の棋風に、類を見ない安定感があるのも、彼が勝敗不明の局面でしばしば運を引きよせるのも、多分そこに秘密がある。

(江崎誠致『昭和の碁』立風書房、1978年[1982年版]、59頁)

(2023年9月10日投稿)

【はじめに】

中国の春秋戦国時代は諸子百家の時代で、教科書の記述に見られるように、様々な思想が現れた。

それらの思想が近現代にまで影響を与えてきたことは、例えば、“日本の資本主義の父”である渋沢栄一(1840~1931)は、『論語』をバイブル的な拠り所としてきたことでもわかる。

また、『日本のいちばん長い日―運命の八月十五日』の著者として知られる、ジャーナリストで作家の半藤一利(はんどう・かずとし、1930~2021)は、『墨子』を読むように妻に遺言のように告げたらしい(半藤には、『墨子 よみがえる』(平凡社)という著作もある)。戦争は非人間的であるとした半藤の言葉には、今の世界状況を見るに、その意味合いは深いといえる。

(兼愛・非攻を主張した墨子については、私も今後の宿題としたい)

さて、今回のブログでは、諸子百家の中でも、中国の政治史・文化史に大きな影響を与えた儒家について、取り上げたい。

儒家の著作の中でも、『論語』と『孟子』について見てゆきたい。

狙いとしては、次の2点である。

〇儒家と法家の思想を対比的に捉え、春秋戦国時代の歴史的状況の中で理解すること。

〇儒教の古典の中でも、『論語』と『孟子』について、漢文と英文を併記して解釈すること。

まず、最初に、儒家と法家について、高校世界史では、どのように記述されていたのか、振り返ってみよう。

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]

〇福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍

第4章 東アジア世界1東アジアにめばえた文明

【諸子百家の群像】

春秋戦国時代の激動は、政治や社会のあり方をめぐる多彩な思想をよびおこし、諸子百家とよばれる思想家たちがあらわれた。

春秋時代末期の魯の思想家で、儒家の祖となった孔子(前551ごろ~前479)は、家族道徳(孝)の実行を重視し、為政者にも仁徳をもって統治することを求めた(徳治主義)。『論語』は、孔子とその弟子の言行を編集したものである。孔子の思想を受けた孟子(前372ごろ~前289ごろ)は、上古には行われたという善政(王道)を理想とし、生来の善なる心をのばすべきとする性善説の立場から、力による政治(覇道)を批判したが、荀子(前298ごろ~前235ごろ)は、人は生来悪となりやすいので礼をもって導かなければならないとする性悪説の立場から、君主による民の教化を容認した。商鞅(?~前338)や韓非(?~前233)などの法家は、法律による統治(法治主義)を説き、秦の強国化に貢献した。これに対して、墨子(前480ごろ~前390ごろ)を祖とする墨家は、博愛主義(兼愛)や絶対平和(非攻)を主張し、老子や荘子(前4世紀ごろ)などの道家は、あるがままの自然に宇宙の原理(道)を求めて、政治を人為的なものとして否定した(無為自然)。

(福井憲彦、本村凌二ほか『世界史B』東京書籍、2016年[2020年版]、81頁)

〇木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社

【春秋・戦国時代の社会変動と新思想】

(前略)

戦争の続く時代のなかで、人々は新しい社会秩序のあり方を模索した。また、独創的な主張によって君主に認められる機会も多かった。その結果、春秋・戦国時代には多様な新思想がうまれ、諸子百家と総称される多くの思想家や学派が登場した。

諸子百家のなかで後世にもっとも大きな影響を与えたのは、春秋時代末期の人、孔子(前551頃~前479)を祖とする儒家の思想である。孔子は、親に対する「孝」といったもっとも身近な家族道徳を社会秩序の基本におき、家族内の親子兄弟のあいだのけじめと愛情を広く天下におよぼしていけば、理想的な社会秩序が実現できるとした。孔子の言行はのちに『論語』としてまとめられ、その思想は、万人のもつ血縁的愛情を重視する性善説の孟子(前372頃~前289頃)や、礼による規律維持を強調する性悪説の荀子(前298頃~前235頃)など、戦国時代の儒家たちによって受け継がれた。

その他、血縁をこえた無差別の愛(兼愛)を説く墨子(前480頃~前390頃)の学派(墨家)、あるがままの状態にさからわず(無為自然)すべての根源である「道」への合一を求める老子(生没年不明)・荘子(前4世紀)の道家、強大な権力をもつ君主が法と策略により国家の統治をおこなうべきだとする商鞅(?~前338)・韓非(?~前233)・李斯(?~前208)らの法家などがあり、いずれもその後の中国社会思想の重要な源となっている。

(木村靖二ほか『詳説世界史 改訂版』山川出版社、2016年[2020年版]、70頁)

〇本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社

■Brief description of a Hundred Schools of Thought

The convulsion of the Spring and Autumn Period and Warring States period brought out

various thoughts on politics and society. Thinkers in this period called Hundred Schools of

Thought(諸子百家) emerged.

Confucius(孔子) was a thinker from the state of Lu in the end of the Spring and Autumn

Period who originated Confucianism(儒家). He made much of execution of family ethics (filial piety, xiao) and asked rulers to govern people with rende (perfect virtues and humanness). The Lunyu (論語 Analects) was the collection of saying and ideas attributed to Confucius and his followers. Mencius(孟子) was influenced by Confucianism. He thought the rule of right which was practiced in ancient China, was ideal. He asserted the innate goodness of the individual, and criticized the rule of power. Xunzi(荀子) believed that the nature of man is evil; his goodness is only acquired by training based on li (propriety). He allowed rulers to train people. The School of Law, such as Shang Yang(商鞅) and

Han Fei(韓非), said that rulers should rule people with laws (Legalism).

Legalism(法家) supported the states of Qin to be a strong state. Mo Jia(墨家) was originated by Mozi(墨子), and promoted philanthropy (impartial love ) and peace at any

price (condemning aggression). Taoists(道家) such as Laozi (Lao Tsu老子) and

Zhuangzi(荘子) sought the principle of the universe (way, tao) in the nature as it was and denied political movement as unnatural (inaction and spontaneity).

(本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社、2017年[2018年版]、65頁~66頁)

【本村凌二ほか『英語で読む高校世界史』(講談社)はこちらから】

本村凌二ほか『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』講談社

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・孔子と孟子~『論語』と『孟子』

・【孔子について】

・魯国について

・【孟子について】

・性善説~『孟子』告子上より

・孔子と『論語』の解説 ~加地伸行『「論語」を読む』(講談社現代新書)より

・儒家と法家~徳治政治と法治政治

・魯国型社会と斉国型社会

・『孟子』~小林勝人『孟子』(岩波文庫)より

・呉清源の儒教理解~江崎誠致『昭和の碁』(立風書房)より

孔子と孟子~『論語』と『孟子』

高校生向けの古典の参考書には、孔子と孟子について、次のようなことが記されている。

〇金谷治『論語・孟子(明解古典学習シリーズ16)』三省堂、1973年[1979年版]

【孔子について】

〇金谷治『論語・孟子(明解古典学習シリーズ16)』三省堂、1973年[1979年版]では、孔子と『論語』について、次のように述べている。

『論語』為政篇では、

・孔子は自らの一生を次のように述べている。

「吾十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑はず。五十にして天命を知る。六十にして耳順ふ。七十にして心の欲する所に従つて、矩を踰えず」

【要旨】

・孔子が晩年に至って(73歳で死亡)、15歳から70歳までの、自分の学問の向上と人格の向上を、10年単位に回顧した。

【研究】

・この文から年齢を表わすことばと、その年を摘記すると、

十五=志学(しがく)、三十=而立(じりつ)、四十=不惑(ふわく)

五十=知命(ちめい)、六十=耳順(じじゅん)、七十=従心(じゅうしん)

・孔子の一生は、結局どうであった、と自ら言っているのかについては、

15歳から学問、人生の探究にのり出し、70歳に至って、やっと目的にたどりつけたが、

思えば苦難と努力の連続であったという。

【解説】

・『論語』為政編のこの文は、孔子の一生の回顧、告白の一章である。

・この章の解釈には大別して、次のような説があるようだ。

①孔子を聖人化し、学問・道徳とも天才的に最高の理想的境地に到達したとし、孔子が自らその一生を誇らしげに回顧したものとする説。

②孔子を教師、努力の人、政治的に失敗の連続の人、と見なし、15歳から70歳まで、道を求めて努力、苦難に満ち、試練にさらされて成長した生涯を、無限の感慨をこめて回顧したものとする説。

・確かに最後の「心の欲する所に従つて、矩を踰えず」は、自己の意欲と理性の合致、すなっわち、主観的規範と客観的規範の合致の状況で、最高の道徳的価値である。

その最高の道徳的価値は、どういう順序・段階をふんで達成されたか。

⇒それが、15歳から始まる55年間の学問熟達、道理の追求である。

・「三十而立」は、学問的自立

・「四十而不惑」は、事物の道理の通曉

・「五十而知天命」は、天の道理をわきまえたこと

・「六十而耳順」は、あらゆる事象・事情の網羅を知悉(ちしつ)の状況

〇こういう10年単位の不断の苦難に満ちた努力による学問的進歩の結果、晩年にやっと最高の境地にたどりついたものであろう。

(個人的、主観的な信念や、宗教的解脱や悟りによるものであるならば、むしろ、孔子の人格の独善性・主観性、つまり孔子という人間の小ささ・弱さの強調にほかならない。)

(金谷治『論語・孟子』三省堂、1973年[1979年版]、18頁、295頁)

補足~貝塚茂樹『論語』(講談社現代新書)

〇貝塚茂樹『論語』講談社現代新書、1964年[1994年版]

・数え年74歳で死んだ孔子が、晩年に自分の一生の経歴を振り返って述べた自叙伝のようなものである。

・貝塚氏は、「五十而知天命」を「五十歳で運命のなんであるかを知り」と訳している。そして次のように解説している。

50歳になると、そのころの貴族階級に仲間入りして、魯国の政治に参画できるようになったが、孔子は、大国の干渉を排して魯国の国家を自立させ、三桓氏という家老たちの専制を倒すことに全力を尽くしたが、この企図は不幸にして失敗に帰した。そしてついに国外に亡命せざるをえなくなった。

天命を知るとは、ひとりの人間が理想をもっていても、なかなかこれを実現することができない。歴史的条件のいかんともできないものがある。この年ごろになって、人間の力の限界をはっきりと知ったことをさしていると、貝塚氏は解釈している。

(貝塚茂樹『論語』講談社現代新書、1964年[1994年版]、44頁~45頁)

魯国について

〇貝塚茂樹『論語』(講談社現代新書、1964年[1994年版])では、第3章の「八佾編―伝統の擁護」で、魯国について、次のように述べている。

・魯国は、周王朝の礼、つまり文化と制度とを定めた周公の子孫が取り立てられた、日本でいえば大名、藩にあたるという。

この藩の家老として勢力があったのが、季孫氏(きそんし)・孟孫氏(もうそんし)・叔孫氏(しゅくそんし)のご三家であった。

その中でももっとも有力であったのは、季孫氏、つまり季氏である。

・孔子の生まれたころは、季氏の勢力は絶頂に達し、かんじんの魯の本家はまったくあれども無きがごとく、君主はご三家にあやつられる人形にすぎなかった。

孔子はこの三家の専制を打破し、魯国の君主の権力を回復しようと苦心していた。

周の天子、諸侯、家臣などの位階にもとづいた制度の基本を季氏が破ったことに、激しいいかりを感じた。

矛盾的行為が平気のように見える中国人が、案外原則を尊重する精神が、次のような孔子のことばにも表れているように見えると、貝塚氏はいう。

『論語』八佾編

孔子謂季氏、八佾舞於庭。是可忍也、孰不可忍也。

(孔子、季氏を謂わく、八佾(はちいつ)、庭(てい)に舞わす。是れをも忍(しの)ぶべくんば、孰(いず)れをか忍ぶべからざらん。

【現代語訳】

孔子が季氏の専権について非難されました。「季氏のやつめが、天子でなければ許されない八人八列の舞人を、家の祖廟の庭前で舞わしたそうな。これを平気で見過ごすことができるならば、世に平気で見過ごせぬことはなにもなくなるではないか」と。

※この編も第一の文章の主要な語である八佾(はちいつ)が編名となっている。

魯の伝統である礼制、周公の文化を解説し、この精神を守ることが論ぜられている。

(貝塚茂樹『論語』講談社現代新書、1964年[1994年版]、60頁~61頁)

【孟子について】

・生卒年は明確ではないが、一説には前372年生まれ、前289年没といわれ、今の山東省の鄒(すう)という小国に生まれた。

鄒は孔子の生国魯(曲阜)とわずか3, 40キロしか離れていない。

・父は幼いころに死に、賢母に育てられ(孟母三遷・孟母断機)、成長して孔子の国、儒学のメッカ魯に遊学し、その時、孔子の孫の子思(孔伋)はすでに死んでいたので、その門人について孔子の道を学び、孔子を理想的な人物と仰ぎ、その学統を継承発展させた。

・ついに性善説・王道政治論を確立し、20余年に及ぶ遊説に出た。

・梁(魏)・斉・宋などの間を往来し、諸侯に仁義王道の政治論を説いたが、富国強兵や外交上の策謀などの現実的な効果の上がる施策を求めていた諸侯からは、現実離れで理想にすぎるとして、受けいれられなかった。

・晩年には、孔子と同じく、母国に帰り、門人の公孫丑・万章などの教育にあたり、また自己の著作の仕事をすすめた。

・思想的には、孔子の「仁」の思想をさらに発展させて、孟子は「仁義」を主張した。

新たに「義」という思想を付加した。孟子の説明によれば、「惻隠の心は仁の端なり。羞悪の心は義の端なり」つまり「他人の不幸・不遇を痛み憂える心が仁の芽ばえであり、不義・不正をみにくしとしていやがる心が義の芽ばえである」というわけである。

・孟子は王道論を説くために仁義の説を説き、仁義の説のために性善説を説くに至った。

つまり斉の宣王、滕(とう)の文公に王道論を説く過程で、王道論の実現を動機づけるために説かれたのである。

「上孟」すなわち公孫丑編での性善説に王道論の根拠として説かれており、原初的である。

その内容は、人間にはだれにでも、子供が井戸に陥ろうとする時、反射的本能的に救おうとする「人に忍びざるの心=怵惕(じゅってき)惻隠の心(人の不幸不遇をいたみあわれむ心)」がある。同様に、羞悪の心、辞譲の心、是非の心が必ずあり、それらは、それぞれに仁・義・礼・智の芽ばえである。その四端を拡充すれば、それぞれ仁・義・礼・智の四徳として完成される

つまり、人間の本姓は先天的に良知・良能・良心など善なるものである、という主張である。

・のちに性善説を否定する論として性悪説(荀子)が出たが、また孟子の当時にも性無善無不善説(告子)があった。

(金谷治『論語・孟子』三省堂、1973年[1979年版]、300頁~302頁)

性善説~『孟子』告子上より

〇金谷治『論語・孟子』三省堂、1973年[1979年版]では、孟子の性善説について、次のような解説を載せている。

『孟子』告子上の性善(原文、英文は後に掲載)

【要旨】

・人間の本性論で、告子は、本来的に善でも悪でもないと述べたのに対し、孟子は善であると論駁した。

【語釈】

・告子~名は不害。孟子と同時代の学者で、孟子の性善説に反対し、仁義道徳を後天的な人のしわざだといい、道徳以前の動物的本能が人間の本性だと主張した。

・人無有不善(人に善ならざるもの有る無く、)

本性が善でない人はいない⇒だれでも本性は善である

※「無」と「不」の二重否定⇒強い肯定

【研究】

☆告子と孟子の本性論の違いを述べよ。

●孟子 ①性は善である。

②不善をするのは外的な理由による。

●告子 ①性は善でも不善でもない。

②導き方でどちらでもなる。

【解説】

・人間の本性が、①善であるか(性善説)、②悪であるか(性悪説)、③どちらでもないか(性無記説)は、永遠の問題である。

人間の本質に迫って人間を探究しようとしたのが、この時代の“人間の本性論”である。

・特に孟子と告子は、この問題を巡って、4回も論争を繰り返し、対立のまま終わっている。

彼等の論争は、厳密に科学的、合理的、学問的に繰り返されたのではなく、4回とも比喩を用いて進められた。

したがって、比喩・弁舌の巧みなほうが、論争に勝ったようにしるされている。

すなわち、孟子は、告子の比喩の弱点、不備をうまく突いて、「水は東に流れるも西に流れるも区別はないが、必ず低いほうに流れる」「性が善におもむくのは、水が低いほうに流れるのと同じだ」と相手の論理を逆に利用して、快勝した形を取っている。

・「水が低きに流れる」ことは科学的必然であるが、「性が善である」ことには何の必然性もない。またその比例関係もまったくかってなこじつけにすぎない。

※論争では巧みな弁舌で、勝ってはいるが、その論争は「性が善である」という命題の科学的検証とは全く無関係である。

(金谷治『論語・孟子』三省堂、1973年[1979年版]、268頁~270頁)

孔子と『論語』の解説 ~加地伸行『「論語」を読む』(講談社現代新書)より

〇加地伸行『「論語」を読む』(講談社現代新書、1984年[1995年版])において、孔子と『論語』について、次のような節で、解説している。

〇「農民の父と巫女の母と」(66頁~68頁)

〇「親の罪は隠すべし」(42頁~44頁)

〇「人々が慕いくる政治」(44頁~46頁)

〇「農民の父と巫女の母と」(66頁~68頁)

孔子は家庭的に恵まれなかった。

その出生において、すでに不幸であった。

というのは、孔子の母の顔徴在(がんちょうざい)は、後妻であるが、父の孔紇(こうこつ)と正式の結婚をしなかったのである。いや、許されなかったようである。

孔子の母は、孔子の父と「野合して孔子を生む」<孔子世家>と言われている。(中略)

問題は、母方である。

白川静『孔子伝』(中央公論社・昭和47年)が主張するように、母親の顔徴在の実家は、宗教的雰囲気の濃い家であった。

個人祈祷を職業とするシャーマン的一族(これを「原儒」と言っておく)であった。これは農民と異なった一族である。

顔徴在は、尼丘(じきゅう)山の野外に祭壇を作り子授けを祈って、天が感応し孔子を妊娠したとされる。

もちろん一般の人々も、子授けを祈るという行為を行なうが、顔徴在の場合は本職的な行為であったようであり、祈祷を職業とした一族の人間のようである。

白川静は、この顔徴在のところに行き、通い婚的な関係をしたのが、孔子の父であるとする。

(加地伸行『「論語」を読む』講談社現代新書、1984年[1995年版]、66頁~68頁)

〇「両親の愛を知らず」(68頁~70頁)

・このような女性の場合、シャーマン外の人と結婚しようとしても、邑(むら)の差別意識を持っていたであろう人々の圧力が、それを許さなかったことであろう。

また、父の孔紇は前妻との間に、足の不自由な一人の息子と、数人の娘とを生んでいる。彼らもまた、おそらく後妻の顔徴在を喜ばなかったことであろう。

とすれば、顔徴在は、孔子を生んだ後、孔子の家でいっしょに生活することができなかったものと考える。別居である。しかも父は、孔子がまだ幼児のころに亡くなる。その上、14、15歳ごろには別居していた母をも失なう。

ということは、孔子はその幼少期から青年期にかけて、両親を知らない家庭に育ったことになる。(中略)

後年、孔子は孝という両親に対するありかたを強く主張することになるが、それは、孔子にとって、かつて充たされなかった家庭生活に対する思いが強くこめられてもいたと、加地氏は考えている。

(加地伸行『「論語」を読む』講談社現代新書、1984年[1995年版]、68頁~69頁)

〇「親の罪は隠すべし」(42頁~44頁)

孔子が生きていた時代は、法が登場しはじめたころである。

当時、法優先は異端の思想であった。それは、共同体という体制の根幹をゆるがす、<悪の思想>とみなされていた。孔子は、その<悪>の摘発者であったと、加地氏はみなす。

こういう話があるとして、次の葉公の話を紹介している。

晩年、おそらく60代も半ばを越えたころ、孔子は為政者としての地位を求めて、諸国を流浪していた。

あるとき、葉(しょう)という街に立ち寄ったらしい。

この街は、南方の強国であった楚国の一行政地区である。その街の長官の葉公が、孔子にこう言った。

自分の街に「直躬(ちょっきゅう)」(正直者の躬)という仇名(あだな)の者がいる。

その父親が羊を盗んだとき、その子は父の犯罪を隠さないのみならず、盗んだことの証言をした、と。

ところが、孔子は言い返した。私の仲間の「直」という仇名の男の行動は違います。

「父は子のために[子の犯罪を]隠し、子は父のために[父の犯罪を]隠す。直[の本当のありかたは]、その中に在り」<子路>と。

【加地氏のコメント】

・この問答を読んだとき、現代人のわれわれの大半は、おそらく葉公の言い分、すなわち父といえども犯罪者は法の裁きを受けるべきであり、証言に立つ子の立場を正しいとするであろう。

それは、人間社会における法優先の立場である。

近代国家では、それが正しい、善いことである。

・しかし、孔子のころは、まだ各種共同体が現実に機能していた時代である。

仮に犯罪が起っても、共同体でそれを裁く長老は、いろいろと事情を考えて罰を決める。

時には、罪として、公にしないで、事件を闇から闇へと処理するだろうし、時には皆への見せしめに、窃盗程度でも死刑にすることすらある。

そのように、裁量のはばが広い。

その罰を決めるのは、共同体をリードする道徳に、どのようにそむいているかという点である。

・だから、たとえば共同体の有力者が、明らかに罪を犯し、裁かれるとき、その有力者の犯罪の証言を拒否する部下は、法優先の公の立場からは指弾されても、同じ共同体メンバーの立場からは、逆に賞讃を受けることであろう。

このように、法的社会と道徳的共同体との関係は、いまもってなかなか善悪の判断のむつかしい問題を抱えている。

・秦の始皇帝を代表者として、中国古代の秦・漢帝国が成立したころ、法的社会を作ろうとする側と、従来からの道徳的共同体とは、到るところで衝突を起したのである。

まして、法がしだいに社会的に認知されつつあった春秋時代、すなわち孔子が生きていた時代では、法は、共同体側から見れば、自分たちの体制を崩す悪であるとするのが正常であった。

各種共同体が機能しなくなってしまった現代では、法的処理の間にはさみこまれる共同体的処理が、逆に不正なこと、悪であるとされる。

たとえば、今日、老父の罪を見逃してもらうために、贈賄すればどうなるか。

子は罪を犯すことになる。しかし、老父を捕えた検事や警察の側が、その父を老人であるがゆえに、その罪を公にしないとすると、一転して、温情ある処置として美談となる。

共同体的感覚による行為である贈賄と美談とは紙一重の差なのであると、加地氏はいう。

このように、法的社会が形成されて以後、共同体との関係というやっかいな問題を、人間は抱え込んできて、今日に至っており、いまなおその解決方法に苦しんでいるとする。

(加地伸行『「論語」を読む』講談社現代新書、1984年[1995年版]、42頁~44頁)

※【補足】

この葉公の話は、鹿島茂氏も次の著作で言及している。次回のブログで紹介する。

〇鹿島茂『渋沢栄一 下 論語篇』文春文庫、2013年[2020年版]

「第七十六回 『論語』倫理と「明眸皓歯」」(488頁~501頁)の「子供の質問に真正面に答える」(490頁~497頁)を参照のこと。

儒家と法家~徳治政治と法治政治

〇加地伸行『「論語」を読む』(講談社現代新書)では、儒家と法家、つまり徳治政治と法治政治との特徴をうまくまとめている。

〇「人々が慕いくる政治」(44頁~46頁)

さて、共同体の指導原理は、道徳であるから、指導者はその条件として道徳性を身につけなくてはならない。

ちょうど、法的社会の指導原理が法であり、指導者はその条件として、法を守りかつ政策能力を身につけなくてはならないのと同じように、あえて言えば、共同体社会は規模が小さく、前例主義なので、新しい政策の立案といったようなことはあまりなかった。

・この道徳的指導者は、法のように強制するのではなくて、しぜんと見習わせて、人々を感化することになる。

だから、孔子は葉公に対して「近き者(近くの人々)は説(よろこ)び、遠き者(遠くの人人)は[慕い]来る」<子路>と述べている。

これが道徳政治というものの姿である。

・すなわち、<共同体⇒共同体のきまり(慣習)⇒道徳>という体系に合わせて、

<共同体の指導者⇒共同体のきまり(慣習)の熟達者⇒道徳的完成者(聖人)>という図式を考えだしたのである。

そして、道徳的完成者(聖人)を最高指導者とし、その人の道徳に感化され教化される政治を道徳政治(徳治政治)としたのである。

これは、<法的社会⇒法的社会のきまり⇒法>に基づく、

<法的社会の指導者⇒法的社会のきまりの実行者や政策プランナー>という図式による法的政治(法治政治)と鋭く対立する。

※前者の道徳政治を主張したのが、儒家であり、その組織的理論化や、理論的指導を行なった最初の人が、孔子であった。

※後者の法的政治を主張したのが、孔子よりずっと後に出てきた法家(たとえば韓非子)である。

その方式に基づく大政治家が、秦王朝を建てた始皇帝である。

・ただ、孔子の時代では、この法家的立場の者は、まだまだ少数であった。

この少数派に対して、孔子は、厳しく批判して、こう言っている。

子曰く、これ(大衆)を道(みちび)くに[行]政(まつりごと)[上のきまり]をもつてし、[従わないとき]これを斉(ととの)ふるに刑[罰]をもつてすれば、民[は、なんとか]免れんとして[工夫して逃れ、しかもそれをすこしも]恥づるなし。[しかし]これ(大衆)を道(みちび)くに[道]徳をもつてし、これを斉ふるに礼[儀]をもつてすれば、恥[を知る気持が]ありて、かつ[慕つて]格(きた)ると<為政>。

(加地伸行『「論語」を読む』講談社現代新書、1984年[1995年版]、44頁~46頁)

さて、『論語』(巻第一、爲政第二)から引用しておく。

子曰、道之以政、齊之以刑、民免而無恥、道之以徳、齊之以禮、有恥且格、

子の曰わく、これを道(みち)びくに政を以てし、これを斉(ととの)うるに刑を以てすれば、民免(まぬが)れて恥ずること無し。これを道びくに徳を以てし、これを斉うるに礼を以てすれば、恥(はじ)ありて且つ格(ただ)し。

※格し――新注では「至る」と読んで善に至ることと解する。今、古注による。

【現代語訳】

先生がいわれた。「[法制禁令などの小手先きの]政治で導びき、刑罰で統制していくなら、人民は法網(ほうもう)をすりぬけて恥ずかしいとも思わないで、道徳で導びき、礼で統制していくなら、道徳的な羞恥心を持ってそのうえに正しくなる。

※礼――法律と対して、それほどきびしくはない慣習法的な規範。

(金谷治訳注『論語』岩波文庫、1963年[1994年版]、27頁~28頁)

BOOK II-3

3. The Master said, ‘Guide them by edicts, keep them in line with

punishments, and the common people will stay out of trouble but

will have no sense of shame. Guide them by virtue, keep them in

line with the rites, and they will, besides having a sense of shame,

reform themselves.’

(D.C.Lau, Confucius THE ANALECTS(Lun yü), PENGUIN BOOKS, 1979, p.63)

魯国型社会と斉国型社会

〇加地伸行『「論語」を読む』(講談社現代新書)では、魯国型社会と斉国型社会とを対照的に捉え、次のように述べている。

「魯国型社会と斉国型社会と」(56頁~58頁)

〇『論語』では、斉国と魯国・衛国とを対比的に記している。

「子の曰わく、斉、一変せば魯に至らん。魯、一変せば、道に至らん」<雍也>

(孔子は、斉[国が態度を改めて]一変すれば、魯[国のようなありかた]に至らん。魯[もさらに]一変せば、[本当の]道[徳政治]に至らん、と言う)

さらに、

「子の曰わく、魯衛の政は兄弟なり」<子路>

(孔子は、魯[国と]衛[国と]の政は、兄弟なり、と言う)

※岩波文庫版には「※魯の先祖の周公旦と衛の先祖の康叔(こうしゅく)とは兄弟で、もともとその善政も似ていた。雍也篇第二十四章(85ページ)参照」とある。

(金谷治訳注『論語』岩波文庫、1963年[1994年版]、176頁)

〇加地氏は、これらの記述は政策の相違をモデル化したものであろうと、解説している。

●衛国と魯国とは、ともに農業経済中心型の国家であった。

●それに対して、斉国は商業経済中心型の国家であった。

⇒斉国は、海岸線が長く、重要物資の塩がとれた。

・さらに海産物も豊富であり、これらを諸国に高く売りつけ、非常な収益をあげていた。

・国民の所得があがり、余暇には美女による華やかな歌舞劇を楽しんでいた。

・斉国のこの消費経済は、隣国の魯国の人々に影響を与えてゆき、節約経済でつつましい生活を送っていた魯国の人も、しだいに消費経済型へと変貌をとげていく。(『史記』貨殖伝)

●しかも、斉国は、管仲という大政治家によって強国となった。

⇒その管仲は、法に基づく立場、いわゆる法家思想家の先駆者である。

※そうすると、魯・衛・斉という国家の性格についての孔子の分析に基づいて、次のようにモデル化することができる。

①魯国―農業経済中心型―節約経済―共同体―道徳[による]政治―孔子・孟子らの儒家思想―

―道徳的完成者(先王)を政治的指導者とする

②斉国―商業経済中心型―消費経済―法的社会―法[による]政治―管仲・韓非子らの法家思想―

―政策実行能力者(後王)を政治的指導者とする

※孔子は、斉国での仕官に失敗し、後に衛国に行く。そこでも仕官に失敗するが、衛国を根拠地とすることになる。

(これは、孔子にとって、斉国に比べて衛国のほうが、まだ自分の思想に合うという判断であったようだ)

(加地伸行『「論語」を読む』講談社現代新書、1984年[1995年版]、56頁~58頁)

『論語』(巻七子路第十三)から引用しておく。

葉公語孔子曰、吾黨有直躬者、其父攘羊、而子證之、孔子曰、吾黨之直者異於是、父爲子隠、子爲父隠、直在其中矣。

葉公(しょうこう)、孔子に語りて曰(い)わく、吾が党に直躬なる者あり。其の父、羊を攘(ぬす)みて、子これを証す。孔子の曰(のたま)わく、吾が党の直(なお)き者は是れに異なり。父は子の為めに隠し、子は父の為めに隠す。直きこと其の中に在り。

※直躬なる者――「躬(み)を直くする者」と読むのがふつう。

葉公(しょうこう)が孔子に話した、「わたしどもの村には正直者の躬(きゅう)という男がいて、自分の父親が羊をごまかしたときに、むすこがそれを知らせました。」孔子はいわれた、「わたしどもの村の正直者はそれとは違います。父は子のために隠し、子は父のために隠します。正直さはそこに自然にそなわるものですよ。」

(金谷治訳注『論語』岩波文庫、1963年[1994年版]、181頁)

BOOK XIII-18

18. The Governor of She said to Confucius, ‘In our village there is

a man nicknamed “Straight Body”. When his father stole a sheep,

he gave evidence against him. ’ Confucius answered, ‘ In our village

those who are straight are quite different. Fathers cover up for

their sons, and sons cover up for their fathers. Straightness is to

be found in such behaviour.’

(D.C.Lau, Confucius THE ANALECTS(Lun yü), PENGUIN BOOKS, 1979, p.121)

『孟子』~小林勝人『孟子』(岩波文庫)より

『孟子』について、次の本より引用しておく。

〇小林勝人『孟子(上)』岩波文庫、1968年[1997年版]

〇公孫丑上、不忍人之心

孟子曰、人皆有不忍人之心、先王有不忍人之心、斯有不忍人之政矣、以不忍人之心、行不忍人之政、治天下可運之掌上、所以謂人皆有不忍人之心者、今人乍見孺子將入於井、皆有怵惕惻隠之心、非所以内交於孺子之父母也、非所以要譽於郷黨朋友也、非惡其聲而然也、由是觀之、無惻隠之心、非人也、無羞惡之心、非人也、無辭譲之心、非人也、無是非之心、非人也、惻隠之心、仁之端也、

羞惡之心、義之端也、辭譲之心、禮之端也、是非之心、智之端也、人之有是四端也、猶其有四體也、有是四端而自謂不能者、自賊者也、謂其君不能者、賊其君者也、凡有四端於我者、知皆擴而充之矣、若火之始然、泉之始達、苟能充之、是以保四海、苟不充之、不是以事父母、

孟子曰く、人皆人に忍びざるの心有り。先王(せんのう)人に忍びざるの心有りて、斯ち人に忍びざるの政(まつりごと)有りき。人に忍びざるの心を以て、人に忍びざるの政を行なわば、天下を治むること、之を掌(たなごころ)の上に運(めぐ)らす[が如くなる]べし。人皆人に忍びざるの心有りと謂う所以の者は、今、人乍(にわか)(猝)に孺子(幼児)の將に井(いど)に入(お、墜)ちんとするを見れば、皆怵惕惻隠(じゅってきそくいん)の心有り、交(まじわり)を孺子の父母に内(むす、結)ばんとする所以にも非ず、譽(ほまれ)を郷黨朋友に要(もと、求)むる所以にも非ず、其の聲(な、名)を惡(にく)みて然るにも非ざるなり。是れに由りて之を觀れば、惻隠の心無きは、人に非ざるなり。羞惡の心無きは、人に非ざるなり。辭譲の心無きは、人に非ざるなり。是非の心無きは、人に非ざるなり。惻隠の心は、仁の端(はじめ)なり。

羞惡の心は、義の端なり。辭譲の心は、禮の端なり。是非の心は、智の端なり。人の是の四端あるは、猶(なお)其の四體あるがごときなり。是の四端ありて、自ら[善を為す]能(あた)わずと謂う者は、自ら賊(そこな)う者なり。其の君[善を為す]能わずと謂う者は、其の君を賊う者なり。」凡そ我に四端有る者、皆擴(おしひろ)めて之を充(だい、大)にすることを知らば、[則ち]火の始めて然(も、燃)え、泉の始めて達するが若くならん。苟(いやしく)も能く之を充(だい)にせば、以て四海を保(やす)んずるに足らんも、苟も之を充にせざれば、以て父母に事(つこ)うるにも足らじ。

※不忍人之心とは、他人の苦痛や不幸を見るに忍びないあわれみの心・同情心をいう。

【現代語訳】

孟子がいわれた。「人間なら誰でもあわれみの心(同情心)はあるものだ。むかしの聖人ともいわれる先王はもちろんこの心があったからこそ、しぜんに温かい血の通った政治(仁政)が行なわれたのだ。今もしこのあわれみの心で温かい血の通った政治を行なうならば、天下を治めることは珠(たま)でも手のひらにのせてころがすように、いともたやすいことだ。では、誰にでもこのあわれみの心はあるものだとどうして分るのかといえば、その理由はこうだ。たとえば、ヨチヨチ歩く幼な子が今にも井戸に落ちこみそうなのを見かければ、誰しも思わず知らずハッとしてかけつけて助けようとする。これは可愛想だ、助けてやろうと[の一念から]とっさにすることで、もちろんこれ(助けたこと)を縁故にその子の親と近づきになろうとか、村人や友達からほめてもらおうとかのためではなく、また、見殺しにしたら非難されるからと恐れてのためでもない。してみれば、あわれみの心がないものは、人間ではない。悪をはじにくむ心のないものは、人間ではない。譲りあう心のないものは、人間ではない。善し悪しを見わける心のないものは、人間ではない。あわれみの心は仁の芽生え(萌芽)であり、悪をはじにくむ心は義の芽生えであり、譲りあう心は礼の芽生えであり、善し悪しを見わける心は智の芽生えである。人間にこの四つ(仁義礼智)の芽生えがあるのは、ちょうど四本の手足と同じように、生まれながらに具わっているものなのだ。それなのに、自分にはとても[仁義だの礼智だのと]そんな立派なことはできそうにないとあきらめるのは、自分を見くびるというものである。またうちの殿様はとても仁政などとは思いもよらぬと勧めようともしないのは、君主を見くびった失礼な話である。だから人間たるもの、生れるとから自分に具わっているこの心の四つの芽生えを育てあげて、立派なものにしたいものだと自ら覚りさえすれば、ちょうど火が燃えつき、泉が湧きだすように始めはごく小さいが、やがては[大火ともなり、大河ともなるように]いくらでも大きくなるものだ。このように育てて大きくしていけば、遂には[その徳は]天下をも安らかに治めるほどにもなるものだが、もしも育てて大きくしていかなければ[折角の芽生えも枯れしぼんで]、手近(てぢか)な親孝行ひとつさえも満足にはできはすまい。」

(小林勝人『孟子(上)』岩波文庫、1968年[1997年版]、139頁~142頁)

〇公孫丑上、不忍人之心

D.C.Lau, Mencius,BOOK II・PART A-6

6. Mencius said, ‘No man is devoid of a heart sensitive to the

suffering of others. Such a sensitive heart was possessed by

the Former Kings and this manifested itself in compassion-

ate government. With such a sensitive heart behind compas-

sionate government, it was as easy to rule the Empire as rolling

it on your palm.’

‘My reason for saying that no man is devoid of a heart

sensitive to the suffering of others is this. Suppose a man were,

all of a sudden, to see a young child on the verge of falling into

a well. He would certainly be moved to compassion, not be-

cause he wanted to get in the good graces of the parents, nor

because he wished to win the praise of his fellow villagers or

friends, nor yet because he disliked the cry of the child. From this

it can be seen that whoever is devoid of the heart of compassion is

not human, whoever is devoid of the heart of shame is not

human, whoever is devoid of the heart of courtesy and modesty

is not human, and whoever is devoid of the heart of right and

wrong is not human. The heart of compassion is the germ of

benevolence; the heart of shame, of dutifulness; the heart of

courtesy and modesty, of observance of the rites; the heart

of right and wrong, of wisdom. Man has these four germs just

as he has four limbs. For a man possessing these four germs to

deny his own potentialities is for him to cripple himself; for him

to deny the potentialities of his prince is for him to cripple his

prince. If a man is able to develop all these four germs that he

possesses, it will be like a fire starting up or a spring coming

through. When these are fully developed, he can tend the whole

realm within the Four Seas, but if he fails to develop them, he

will not be able even to serve his parents.’

(D.C.Lau, Mencius, PENGUIN BOOKS, 1970[2003], pp.38-39.)

〇告子上、性善

D.C.Lau, Mencius,BOOK VI・PART A-2

2. Kao Tzu said, ‘Human nature is like whirling water. Give it

an outlet in the east and it will flow east; give it an outlet in the

west and it will flow west. Human nature does not show any

preference for either good or bad just as water does not show

any preference for either east or west.’

‘It certainly is the case, ’ said Mencius, ‘that water does not

show any preference for either east or west, but does it show

the same indifference to high and low? Human nature is good

just as water seeks low ground. There is no man who is not

good; there is no water that does not flow downwards.’

‘Now in the case of water, by splashing it one can make it

shoot up higher than one’s forehead, and by forcing it one can

make it stay on a hill. How can that be the nature of water? It

is the circumstances being what they are. That man can be made

bad shows that his nature is no different from that of water in

this respect.’

(D.C.Lau, Mencius, PENGUIN BOOKS, 1970[2003], p.122.)

呉清源の儒教理解~江崎誠致『昭和の碁』(立風書房)より

これは、まったくの余談であるが、直木賞作家の江崎誠致が『昭和の碁』(立風書房)において、昭和で最強の棋士ともくされる呉清源の思想について、言及していたので、紹介しておく。

〇江崎誠致『昭和の碁』立風書房、1978年[1982年版]

呉清源がこころみた真似碁は、棋力のない世人から見れば、勝つための手段としか映らないし、ズルイヤといった感想を大なり小なりいだいたにちがいない。

しかし専門棋士は、とくに矛を交えた木谷実は、この若い中国の天才少年にそなわった得体の知れぬ妖気を感じとったにちがいない。

のちに、呉清源は次のようなことを述べている。

「老子はいきなり天元を布石した。孔子は隅の方から石を打ちはじめた。老子の学は哲理が宏大無辺で、たやすく世人に理解されなかった。孔子の学は人の道をわかりやすく組み立てたので一般に理解された。しかし、二人の学問の発したところは一つである。老孔は一如である。だから、人が道を行うのも、碁が大自然の意を求めて行くのも同じであると思う。」

老子、孔子の学は、日本にも古くから伝わっていて、ある程度は消化されている。したがって、この呉清源の言葉に奇異な感じはないし、むしろ共感をおぼえる人も多いだろう。しかし、こんな考え方を、碁の世界に持ちこめるのは、やはり呉清源が老孔の国の人であるからだと思う。老子はいきなり天元に布石した。呉清源も、そのようにいきなり天元に布石し、盤上に自然の意を求めて行こうとしたのである。真似はその手段にすぎない。その真似に、日本人は、卑怯、ズルイヤという感想をいだく。だが、呉清源の立場から見れば、そんな感想は問題にならない。

この一事を見ても、呉清源の発想がそれまでの日本の碁界にはなかった別次元のものであることが理解されよう。それを最初に受けとめ、以後ライバルとして昭和の碁界をリードして行くことになったのが木谷実である。言葉の上で表現はしなくても、誰よりも先に、呉清源の桁はずれの発想を理解したのは、怪童丸木谷その人であったにちがいない。

(江崎誠致『昭和の碁』立風書房、1978年[1982年版]、15頁~16頁)

呉清源が孔子老子を学び、紅卍や璽光尊に帰依したのは、碁に勝つためではない。彼の信仰心は不断のものであり、自然の心情の流露によるものである。無欲なのだ。そこに、平常心が生れる。彼の碁に失着が少く、あっても腐ることがなく、したがって失着の上塗りをしないのは、ねばり強い民族性というだけではない。無欲な平常心の賜(たまもの)と言えよう。

奔放自在な呉清源の棋風に、類を見ない安定感があるのも、彼が勝敗不明の局面でしばしば運を引きよせるのも、多分そこに秘密がある。

(江崎誠致『昭和の碁』立風書房、1978年[1982年版]、59頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます