2025.02.03(月)

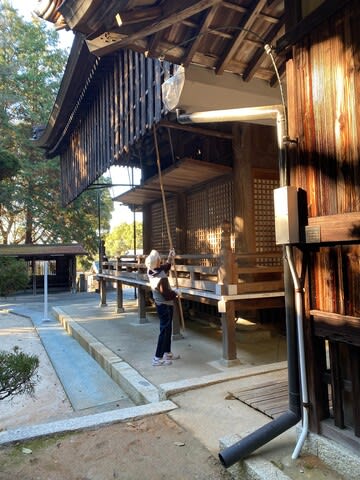

2025年2月2日(日)、地元花岡八幡宮でも節分祭が斎行された。

節分は立春の前日とは決められているが必ず2月3日という訳ではない。

現代の日本では国立天文台の観測によって「太陽黄経が315度になった瞬間が属する日」を立春と定めているが、太陽と地球の位置関係によって少しずつズレが生じる。そのため、立春の日付も年によって変わるため、必ずしも2月3日になるとは限らない。

地球が太陽の周りを1周するのに、実際には365日と約6時間かかるが、この6時間が4年で1日になるため、閏年(うるうどし)で調整している。しかし、二十四節気の場合は閏年では追いつかず、45分ほどずれ続けていく。この調整のため2025年は立春が1日ずれて2月3日となり、その前日である節分も2月2日となった。

我々常任総代以下世話役は、11時に八幡宮斎場に集合して豆餅撒きの準備に取り掛かった。事前に購入していた紅白の餅や豆、お菓子などを袋詰めにして7つの笊に仕分けし、15時からの豆餅撒き本番に備える。私の娘が年女なので裃姿で撒かないかと言ったが都合が付かなかった。

その昔、冬から春の季節の変わり目はまだ寒く体調を崩しやすいため、邪気が入りやすいと考えられてきた。旧暦では立春が新年の始まりであり、立春の前日は大晦日を意味していた。そこで新しい年を迎える立春の前日には、邪気の象徴「鬼」を祓い、清めて新年を迎え、1年間の無病息災を祈る儀式として、追儺(ついな)と呼ばれる行事が行われていた。これが後に庶民の間に広まり、邪気(鬼)を払い1年間の無病息災を祈る「節分」の行事として「豆まき」が定着したと言われている。

節分でまく豆は「福豆」と呼ばれる炒った大豆が用いられ、前日までに桝に入れて神棚にお供えすると良いと言われている(神棚がない場合、白い紙の上に豆を乗せ、南の方角の目線より高い場所へお供えするのでもOK)。

15時10分前から節分祭神事が斎行された。急ごしらえの巫女さんたちも少々緊張気味だったようだ。玉串奉納や所作についても宮司や禰宜に指導を受けていたが、若いので物覚えは早いようだ。こういう所で覚えたことはずっと後まで覚えているものだ。我々スタッフも豆餅を撒く側なので、事前にお祓いを受ける。

豆餅撒き定刻の15時には、休日ということもあってか、本殿前境内は溢れんばかりの人だかりとなった。怪我をしないように拾ってくれることを願うばかりである。地方の小さな八幡宮ではあるが、1300年以上の歴史を誇る神社なので、御利益も格別なはずである。氏子には是非参加して欲しいものだが、境内が狭いのでそうも言っておれない。痛し痒しであるが、参道を利用する手もある。

宮司挨拶の後、巫女さん等が鈴で邪気を払う。練習通り上手く出来たようだ。

禰宜氏が叩く、どん !という太鼓の音とともに豆餅撒きは開始される。事前に用意していた撒き物は直ぐに無くなった。例年通りとは言うが、ちょっと量が少なかったか。拾えなかった人も恐らくいるだろう。休日も考慮し少し増量しても良かったのではないだろうか。私も豆餅撒きをした方なので、撒いている時の写真は撮れなかった。

基本的には鬼がやってくると言われる、夜に豆まきを行う。家中の窓や戸全てを開け、外に向かって「鬼は外!」と掛け声をかけながら豆をまき、その後窓や戸を全て閉めてから、部屋の中に「福は内!」と掛け声をかけて豆を撒く。

豆まきを終えたら、福豆を自分の年齢+1つの数食べる。1年の無病息災や厄除けを願うもの。

豆を食べるのが苦手な人や数が多く食べきれない人は、3粒(吉数)の福豆と梅干し、塩昆布を入れた「福茶」を飲むと良いそうですよ!

【2月3日過去の釣行記録】

・2001年第2埠頭東側、午前中、中潮、釣果=ボウズ

・2007年櫛ヶ浜港防波堤、06:40~12:50、大潮、釣果=カレイ7・アイナメ2・クジメ1・タナゴ1

・2008年今津川河口、06:30~09:00、中潮、釣果=ボウズ

・2008年水尻南海岸、11:00~15:00、中潮、釣果=ボウズ

・2013年第2埠頭東側、07:00~09:20、小潮、釣果=ボウズ

・2013年櫛ヶ浜港防波堤、18:00~20:40、小潮、釣果=メバル8

【この日の釣り情報】

・2007年大島大原、21:30~23:00、大潮、釣果=メバル20

【旧暦1月6日釣行記録】

・2009年01月31日、櫛ヶ浜港防波堤、19:10~20:50、中潮、釣果=メバル1

・2009年01月31日、大島大原、21:10~21:50、中潮、釣果=メバル1

・2012年01月28日、中電西側岸壁、07:30~11:50、中潮、釣果=ナマコ1

・2017年02月02日、平生佐賀港入口、12:10~13:20、中潮、釣果=ボウズ

http://blog-parts.wmag.net/okitegami/base.php?ser=36906&m=219b56b2lb68fdf326a81