今日の新聞に一面の意見広告。

国会中継なんて働いている人間には見ることができないので、どうしても報道番組で接することになるのですが、

それが、こんなことになっているとはねえ。

今日も朝からいい天気。

東の空には青空。

御蓋山と春日山、

高円山、

南東の宇陀の山々もはっきり見えていますね。

それでは今日も一日頑張ってきます。

今日の新聞に一面の意見広告。

国会中継なんて働いている人間には見ることができないので、どうしても報道番組で接することになるのですが、

それが、こんなことになっているとはねえ。

今日も朝からいい天気。

東の空には青空。

御蓋山と春日山、

高円山、

南東の宇陀の山々もはっきり見えていますね。

それでは今日も一日頑張ってきます。

午後3時、まだ入道雲が出ているけれど、雨は降らなさそうなのでバスに乗って国立博物館へ。

この時間、まだ博物館前には鹿は少ししかいません。

この絵、あさってからなんだ・・・

博物館前の蓮。

もう咲いているのはなくって、実がたくさん。

後期は8/8~9/3なのですが今日8/20までの展示のものもあるし、8/22から展示のものもあります。

今週土曜にもう一度行きたいです。

さて、1時間ほでで博物館を出ると、鹿がたくさん集まっていました。

さて、ネットで今猿沢池に、鴨川の川床ならぬ池床が設置されているということで猿沢池まで歩いてゆきました。

興福寺境内を右手に見て、三条通の坂道をどんどん降りてゆくと猿沢池。

池の南の方に設置されていました。

近くまで行ってみようとも思ったけれど、疲れているのでちらっと見ただけ。

猿沢池から興福寺境内を通って近鉄奈良駅に向かいます。

南円堂への階段を上る途中左に折れてお地蔵様にお参り。

今日の六道絵に、地蔵菩薩を中心にして十王が並んでいる画がありましたね。

南円堂。いつもの通り読経をしてお参りです。

そこから燈篭越しに若草山、東金堂、五重塔。

少し北に移動して、中金堂再建工事現場と鹿、東金堂、五重塔。

南円堂と百日紅。

五重塔と高円山。

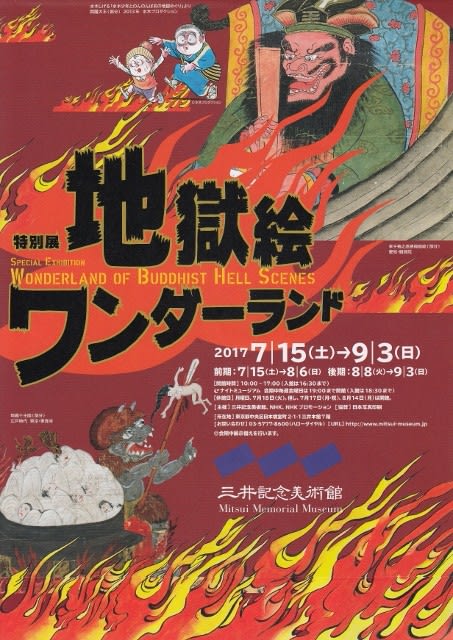

さて、今回の展示のサブタイトルが「地獄・極楽への扉」ということで、博物館にこんなちらし。

東京はいいなぁ、と思っていると、関西にも巡回してくるようです。

開催場所は京都の龍谷ミュージアム。

9/23~11/12らしいですよ。

近鉄奈良駅の観光案内所に寄ると、正倉院展のちらしが。

そして今週末に平城宮跡での「天平たなばた祭り」のパンフレット。

う~ん、土曜夜の「石見神楽」と日曜夜の「高千穂の夜神楽」は行ってみたいな。

夏の夜市の奈良の冷酒コーナーもちょっときになる。

後は・・・

昨夜もエアコンを入れずに扇風機だけで寝たのですが、夜中何度も暑さに目が覚め、シャツが汗びっしょり。

夜中に2度も下着を着替える状態だったので、これは体力を消費するだけだと、夜中3時にエアコンをオンに。

いつもなら日曜日でも5時半に目が覚めるのに、今日は7時に目がやっと覚めました。

ベランダに出ると、バジル、フウセンカズラがシナシナ。

慌てて水遣り。

ミニプランターに何故か生えてきたイタリアンパセリとバジルは元気です。

しかしバジル何本だすねん!というくらい発芽してきています。

また間引かなあかんがな。

多肉植物は元気。

サボテンも朧月も、ベンケイソウも、ベゴニアも、南十字星も、サンスベリアも。

奈良国立博物館に「源信展」の後期の分を見に行こうかと思っていたのですが、日中は暑そう。

ということで、今日は洗濯をして、部屋にエアコンをいれて読書をすることに。

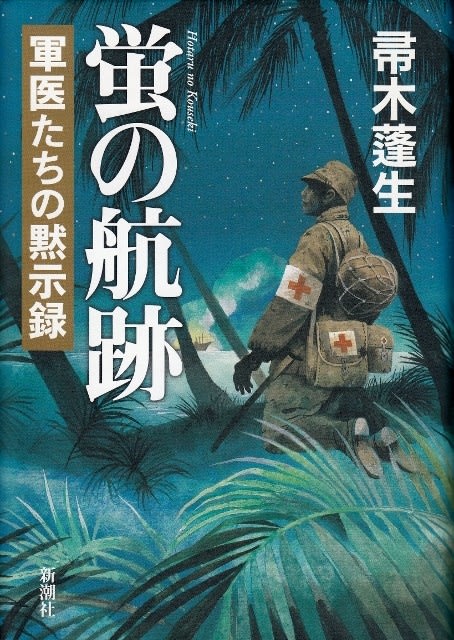

この前終戦日ということでNHKでいろいろ特集がありましたよね。

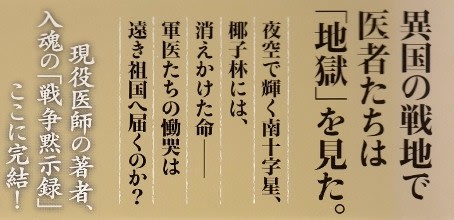

確か軍医が戦地で地獄を見た、というような箒木蓬生氏の小説を買って少しだけ読んでいる途中だと思い出し、部屋を捜索。

勿論本棚にもありません。

で、ベッドの下の引き出し、まさかこんな所にと思ったのですが、

収納していたシーツ類を取り出すと、そこにありました。

ちょうど100ページまで読んだところ、(ロシアから帰ることになったところ)まで読むともう1時。

今日の昼食は麻婆豆腐にしました。といっても市販のレトルトソースを使ったので15分ほどでできましたが。

さて、洗濯物乾いたかとベランダに出ると、すっかりと乾いていました。

そしてバジルもフウセンカズラも元気になっています。

全く別の植木鉢にもバジル(多分)が芽をだしていて、

あの朝顔も本葉を大きくし、蔓が伸び始めました。

でも今から?

しかもこの葉の形からすると、例の水色の小さな朝顔でしょうね。ガッカリ。

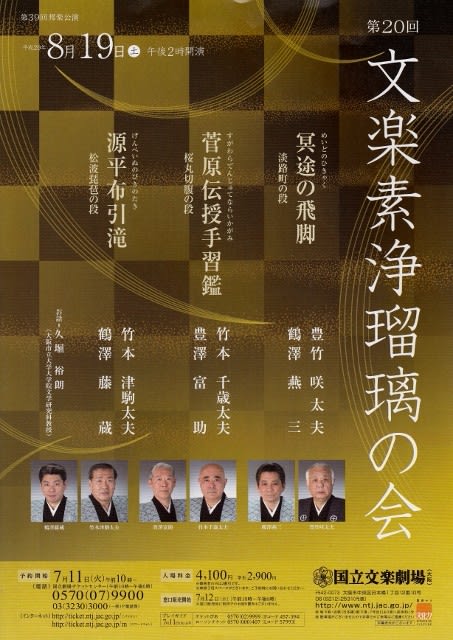

仕事が終わって、午後2時から国立文楽劇場での「文楽素浄瑠璃の会」を観に、あ、聴きに行ってきました。

近鉄日本橋駅で下車して、黒門市場を通って劇場へ向かいました。

入り口にビリケンさん。

最近、店頭でいろいろ食べさせる店が増えましたね。

外国人観光客が増えたせいですかね。

文楽鑑賞を始めたころは観光客なんてほとんどいなかったのに。

文楽劇場に着きました。

芝居絵はどんな感じなのかと思うと、この前まで行われていた夏休み公演のものでした。

劇場1階にある文楽人形の展示。

左の大きな首は以前平城宮跡でのイベントに出ていましたね。

右側のは「くいだおれ太郎」ですね。

今は閉店した、道頓堀の飲食店「くいだおれ」の創業60周年記念で作られた人形です。

制作時に桐竹勘十郎さんがこの人形で「寿式三番叟」を舞われました。

これが登場する芝居は、あったのでしょうか?

スタンプもこの前の「文楽若手会」でも使われた文楽劇場のスタンプでした。

ちなみにこの絵を描いたのは桐竹勘十郎さんです。

プログラム、内容が簡素なので、(見どころとあらすじ、床本だけ)350円と激安。

劇場に早く着いたので、大和西大寺駅の駅ナカで買ってきた昼食代わりの「柿の葉寿司」を劇場2階でいただきました。

JR五条駅、近鉄奈良駅ちかくの商店街にもショップがある「たなか」の柿の葉寿司です。

劇場内です。

文楽と言えば、この舞台の右側に出語り床があって、そこに義太夫と三味線、

正面の部隊で人形が遣われるのですが、

今日は「素浄瑠璃」ということで出語り床は撤去されていて、

正面の舞台に屏風をバックに義太夫と三味線が登場します。

今日の演目は

冥途の飛脚 淡路町の段 豊竹咲太夫 鶴澤燕三

菅原伝授手習鑑 桜丸切腹の段 竹本千歳太夫 豊澤富助

源平布引滝 松波琵琶の段 竹本津駒太夫 鶴澤藤蔵

このなかで「松嶋琵琶の段」初めてです。なので、今日の目的はこれ。

津駒太夫はちょっと苦手だったのですが、何故か今日は感動しました。

しかしなんといっても藤蔵さん、凄くよかったです。大熱演。

途中琵琶の音を三味線で出すのですが、三味線の糸の下に駒を二つ掛けます。

すると少し頼りない音となります。

その後駒を外して本来の三味線の音となってからの演奏、ドキドキしました。

隣のおじさん、ノリノリで体を左右にふっています。

しかし、折檻されている娘を前に、松波検校と名乗っている源氏方の多田蔵人行綱。それを悟られないように琵琶を演奏します。

敵方の仕丁(実は平家方の難波六郎)が「内心に愁いあれば音律に顕はるゝ」と琵琶を演奏させられるからなのですが、

これって「壇裏兜軍記」の阿古屋の琴責めと同じですよね。

歌舞伎ではもう「壇裏兜軍記」はもう上演されないんでしょうか?

舞台上で琴、三味線、胡弓を実際に演奏しないといけないですから。

自分は歌右衛門、玉三郎で観たことがありますが。

次の文楽公演は11月。

劇場で貰えたチラシ(左)と、貼られていたポスター(右)。

それぞれに移っているのは「八陣守護城」の加藤正清と、「心中宵庚申」のお千代ですね。

本公演ではそれぞれ吉田玉男さん、桐竹勘十郎さんが遣う予定です。

芝居が跳ねたのは午後6時ちょっと前。

座って帰りたいなぁと思ったので、なんばウォークを歩いて大阪難波駅まで。

くじらパーク。

駅のホームに降りると、ちょうど奈良駅快速急行がやってきて、ギリギリ座ることができました。

朝のテレビで京都府の各地に大雨警報が発令されていました。

外を見ると、雲は多いものの、高円山も春日山も御蓋山もよく見えていますし、雨は降っていません。

ところが北の方には雨雲が垂れこめています。

これは北の方にある古墳なのですが、その上方には青空?と見えますが、これは実は単に暗いだけ。

カメラを変えて撮ってみるとさらに上空に雲。

平城宮跡も同じような感じになっています。

半時間ほどすると突然空が暗くなり、雨が降り出し、

この後もう御蓋山も春日山も全く見えなくなってしまいました。

雨なので傘をさして電車出勤。

履き替えるチノも持って行ったのですが、駅に着くともう雨は止み、

電車を降りると青空が。

ゲリラ豪雨?