伊賀守金道や丹波守吉道など三品系の鍛冶、また出羽大掾國路といった相州伝を基礎に置いた江戸初期の刀工の活躍があり、その技術的進化があって後に越前守助廣や井上真改が登場する。そういった背景で濤瀾乱刃を助廣が創案する。

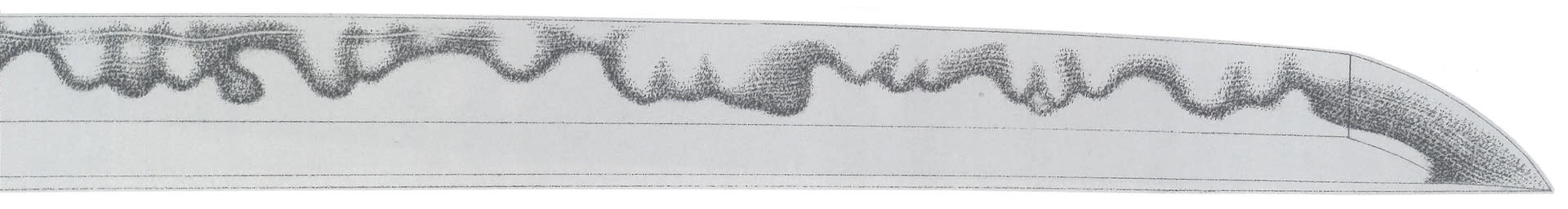

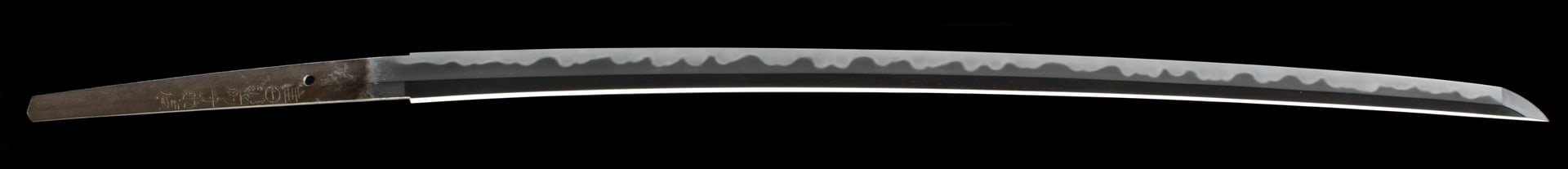

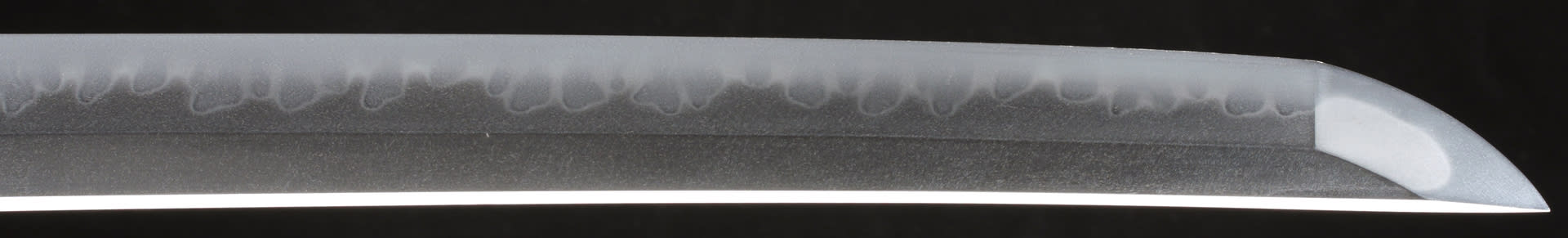

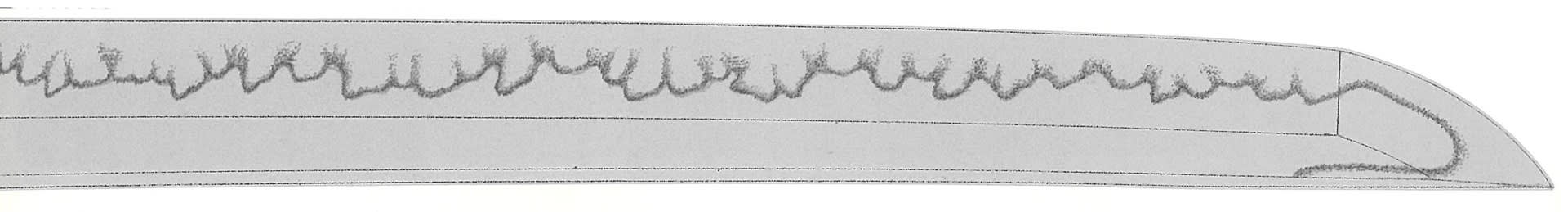

1 刀 越前守助廣 雙

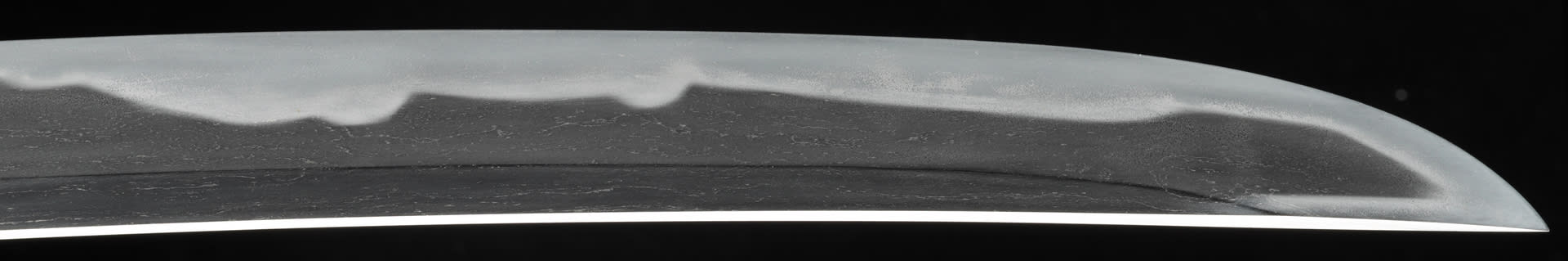

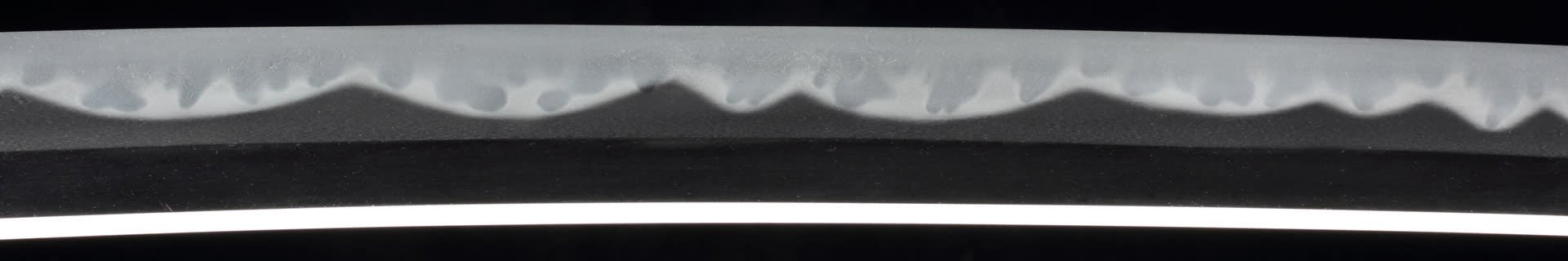

濤瀾乱刃は助廣の創案と言われるも、突然濤瀾乱刃ができたわけではない。先代が丁子乱刃を得意としており、その技術を受け継いで、初期には優れた丁子乱出来の刀を製作している。二代目を継いで後、茎に「雙」の文字を添えていた時期がある。その中に大互の目出来の優品がある。濤瀾乱刃ではないが、すでに創造的な互の目乱の刃文が生み出されていた。大小の互の目が寄り添うように焼かれた刃文から、次第に波の押し寄せるような互の目の構成が編み出されるのである。

地鉄は小板目肌が均質に詰んだ大坂地鉄。刃文は小沸の粒子が揃った互の目乱で、山と山の間を湾れで繋いだような、間を置いた互の目乱。刃中には沸が流れるも金線のような働きとはならず、沸の砂流しが川の流れのように感じられるという表現が良いだろうか。足は刃中に小沸が広がっている感じだが、濃淡叢がある。この点を自然味があると評価すべきか、未完成と評価すべきかは断じ得ない。筆者は多少の乱れが含まれている方が好きだが。

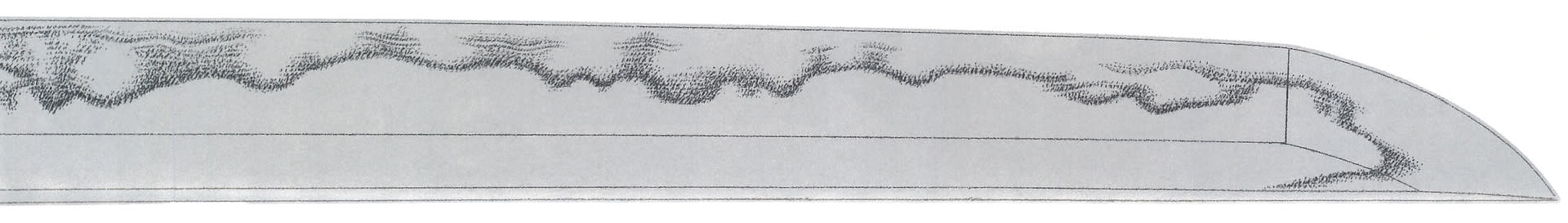

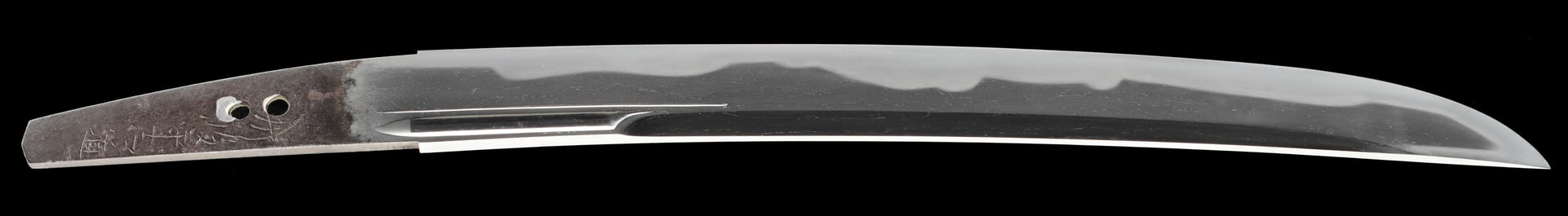

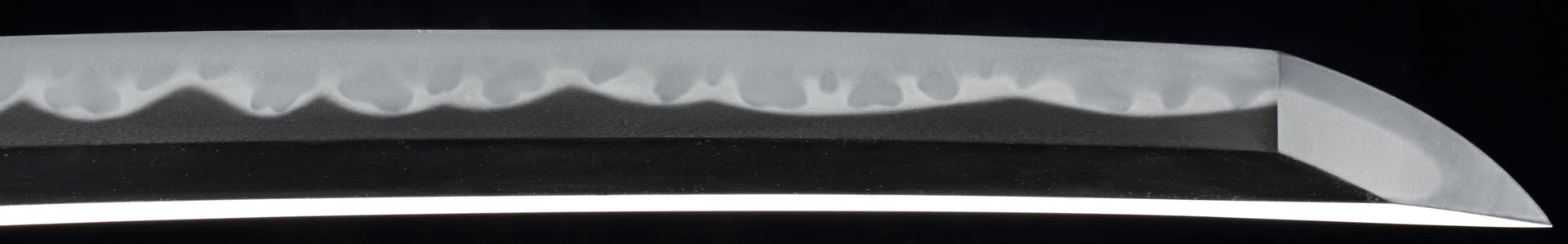

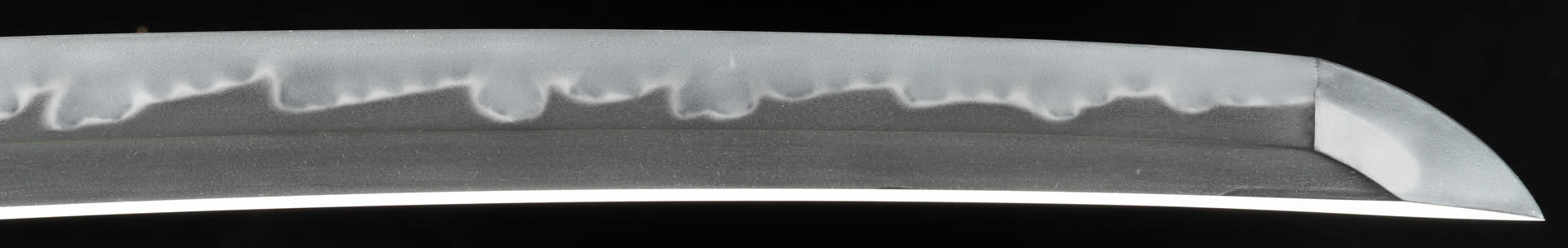

2 脇差 越前守助廣

これも同じような構成。間遠い互の目の構成。綺麗な互の目の刃中に沸筋が流れ掛かっている。互の目はより洗練味が進んで沸叢が生じていない。

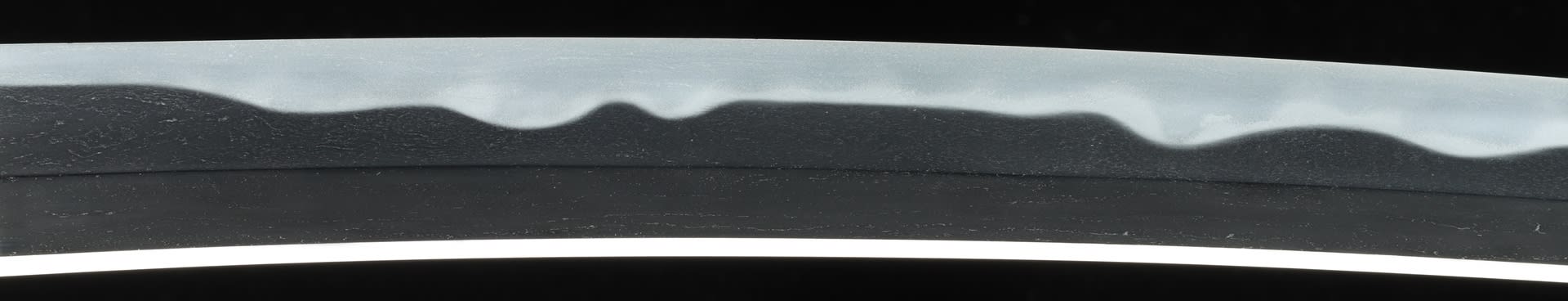

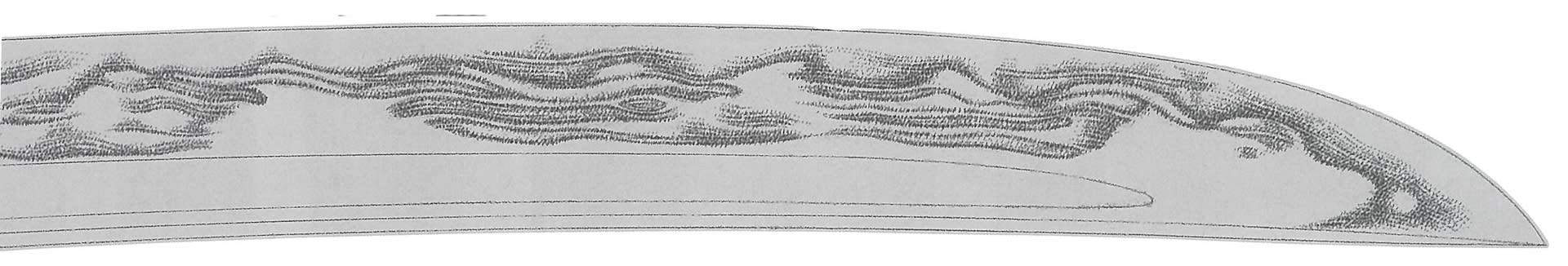

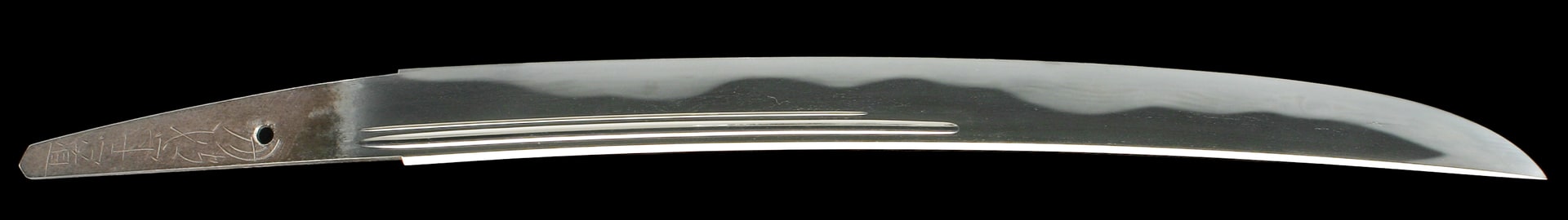

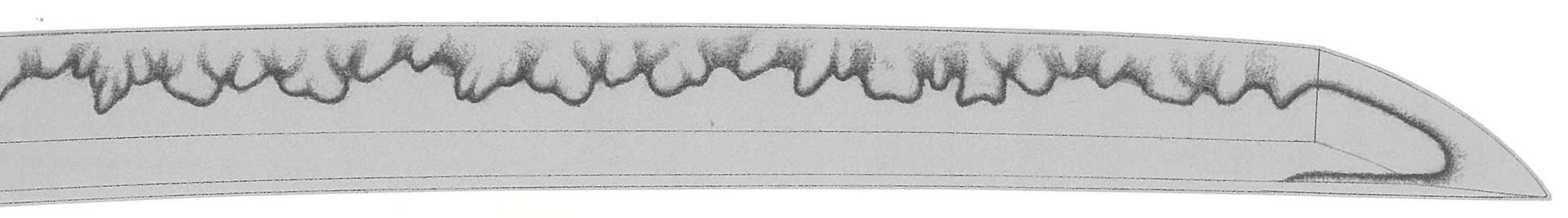

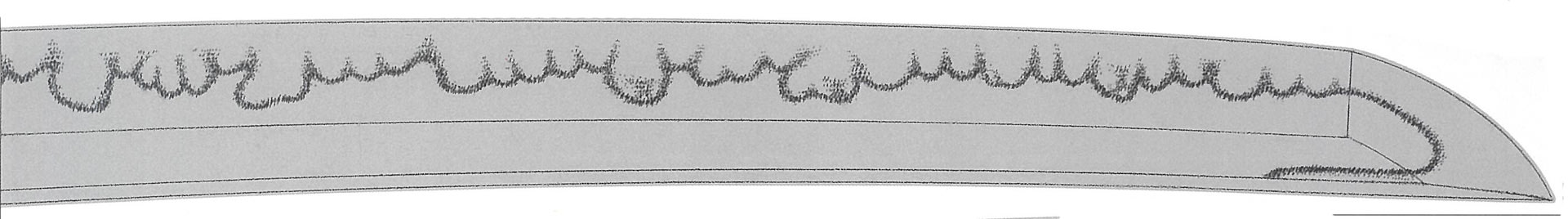

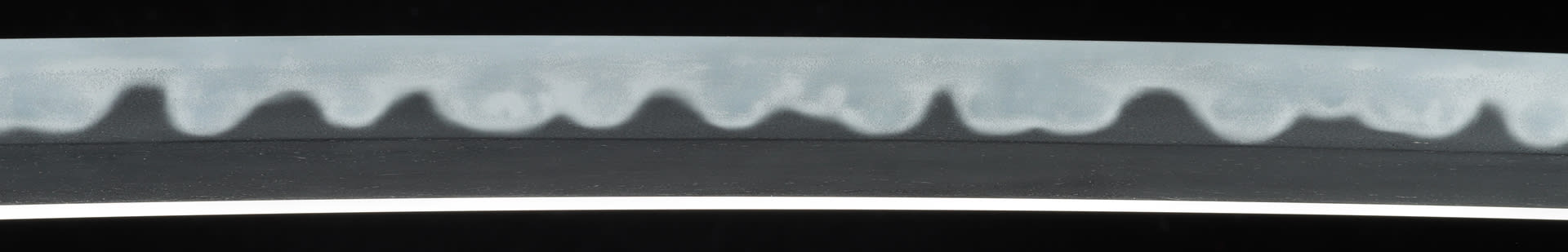

3 刀 越前守助廣

互の目が三つほど並び、それが間をおいて幾つか連続する、しかも互の目の大きさに変化があり、波の寄せ来る様を描いていることは明白。刃文を構成している沸の粒子も揃っており、しかも沸深く明るい。

絵に描いたような刃文。それが濤瀾乱刃である。焼刃土の素材の選択と調合の完成、焼刃土の処方の研究が叢のない刃文へと繋がってゆく。助廣は、ただ単に濤瀾乱刃の絵を描く研究をしたのではない。詰み澄んだ地鉄鍛えはもちろん、作刀総てにおいて研究を突き詰めたのである。

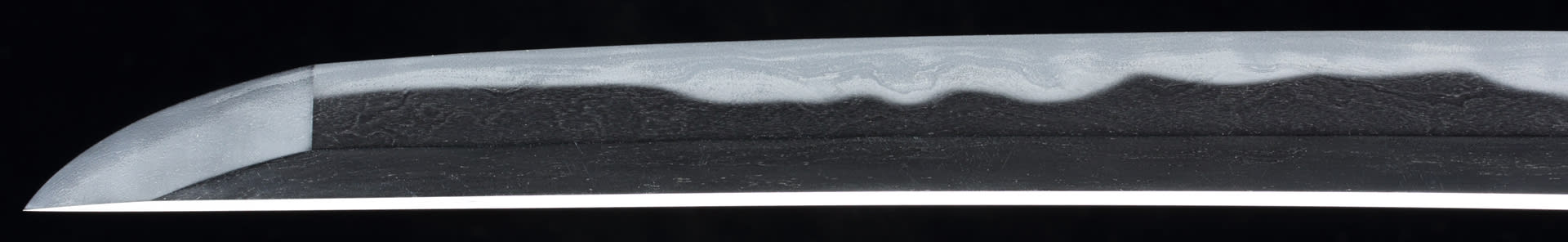

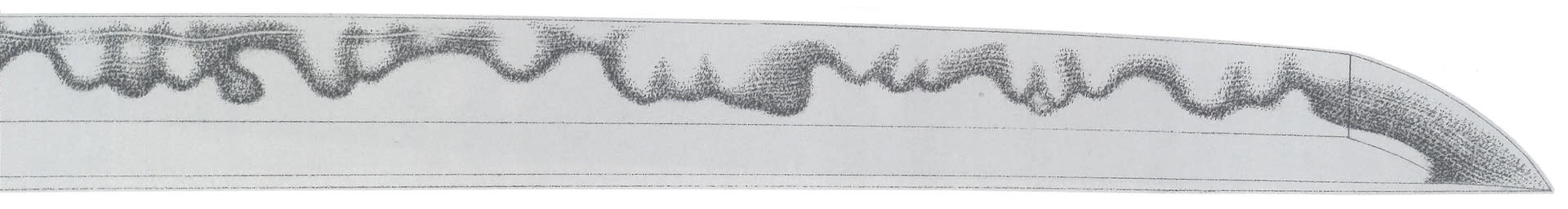

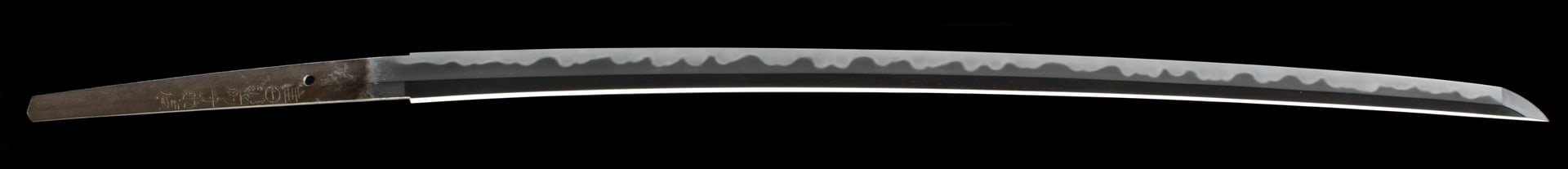

1 刀 越前守助廣 雙

濤瀾乱刃は助廣の創案と言われるも、突然濤瀾乱刃ができたわけではない。先代が丁子乱刃を得意としており、その技術を受け継いで、初期には優れた丁子乱出来の刀を製作している。二代目を継いで後、茎に「雙」の文字を添えていた時期がある。その中に大互の目出来の優品がある。濤瀾乱刃ではないが、すでに創造的な互の目乱の刃文が生み出されていた。大小の互の目が寄り添うように焼かれた刃文から、次第に波の押し寄せるような互の目の構成が編み出されるのである。

地鉄は小板目肌が均質に詰んだ大坂地鉄。刃文は小沸の粒子が揃った互の目乱で、山と山の間を湾れで繋いだような、間を置いた互の目乱。刃中には沸が流れるも金線のような働きとはならず、沸の砂流しが川の流れのように感じられるという表現が良いだろうか。足は刃中に小沸が広がっている感じだが、濃淡叢がある。この点を自然味があると評価すべきか、未完成と評価すべきかは断じ得ない。筆者は多少の乱れが含まれている方が好きだが。

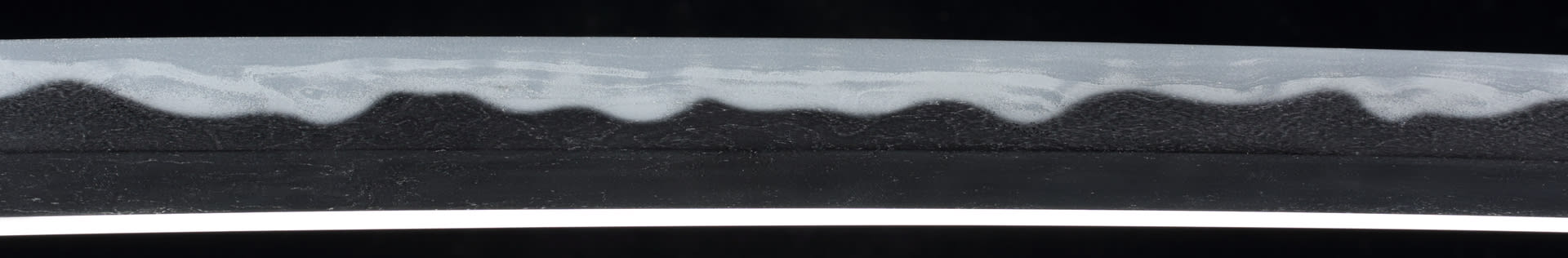

2 脇差 越前守助廣

これも同じような構成。間遠い互の目の構成。綺麗な互の目の刃中に沸筋が流れ掛かっている。互の目はより洗練味が進んで沸叢が生じていない。

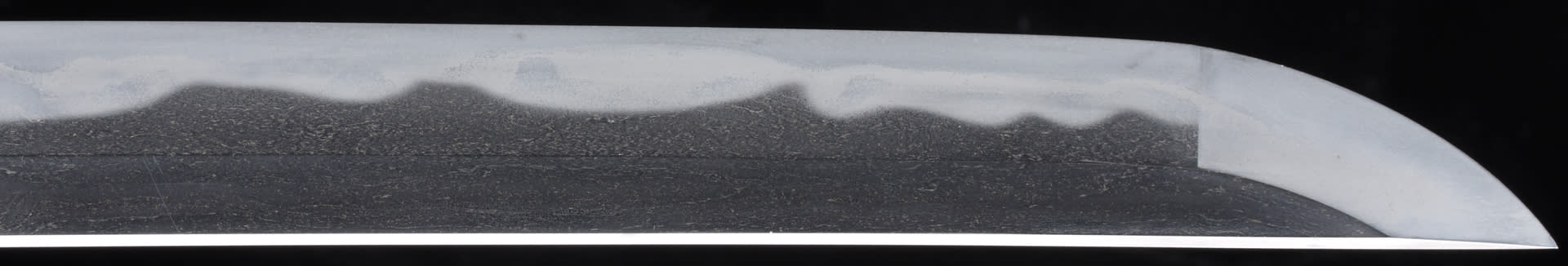

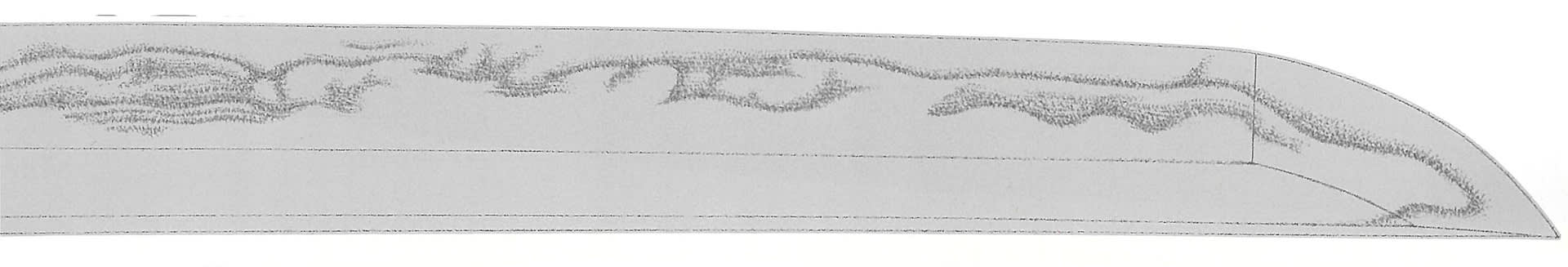

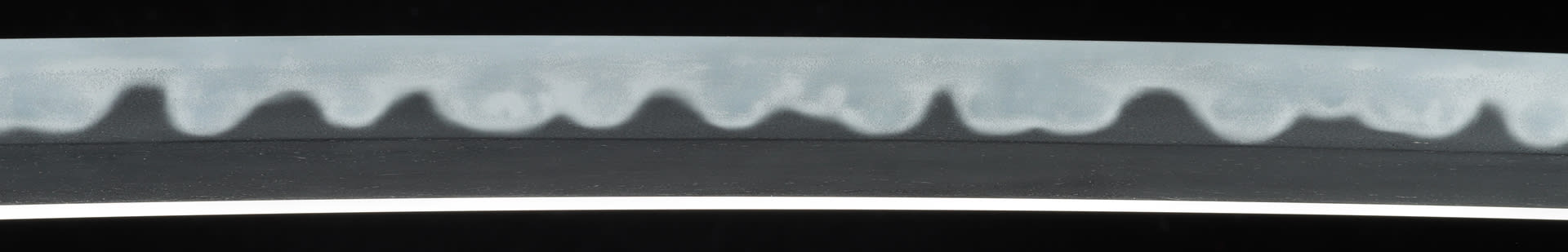

3 刀 越前守助廣

互の目が三つほど並び、それが間をおいて幾つか連続する、しかも互の目の大きさに変化があり、波の寄せ来る様を描いていることは明白。刃文を構成している沸の粒子も揃っており、しかも沸深く明るい。

絵に描いたような刃文。それが濤瀾乱刃である。焼刃土の素材の選択と調合の完成、焼刃土の処方の研究が叢のない刃文へと繋がってゆく。助廣は、ただ単に濤瀾乱刃の絵を描く研究をしたのではない。詰み澄んだ地鉄鍛えはもちろん、作刀総てにおいて研究を突き詰めたのである。