脇差 越後守國儔

脇差 越後守國儔

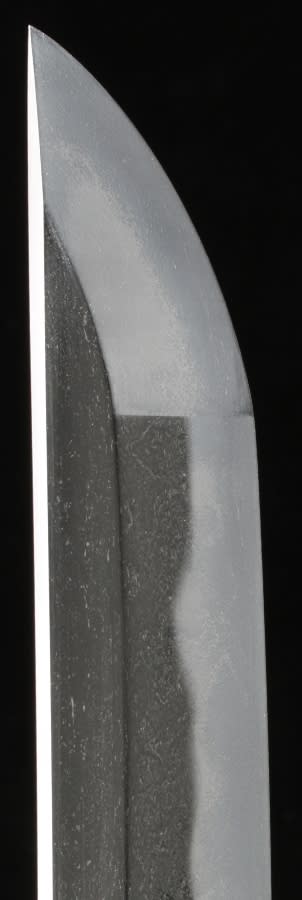

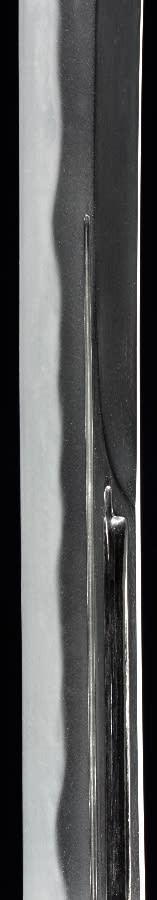

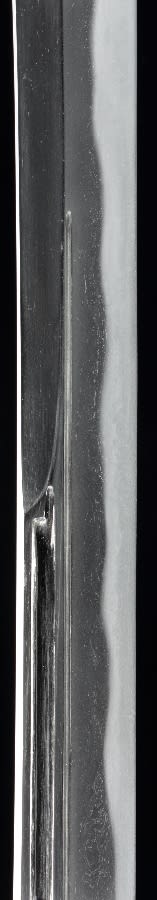

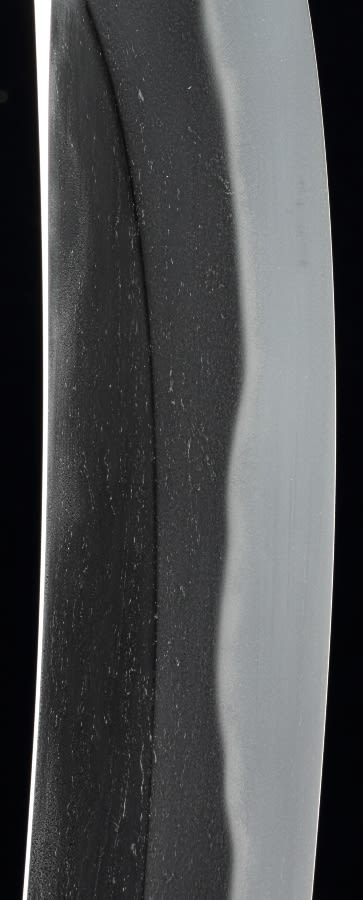

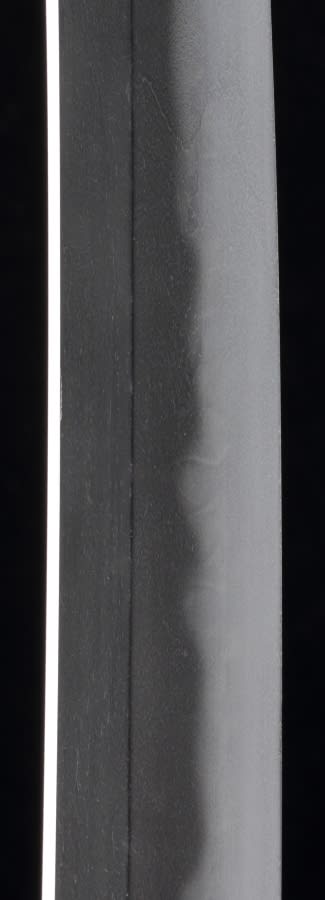

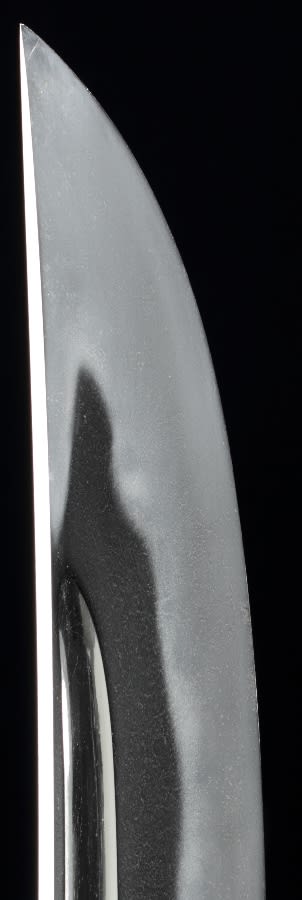

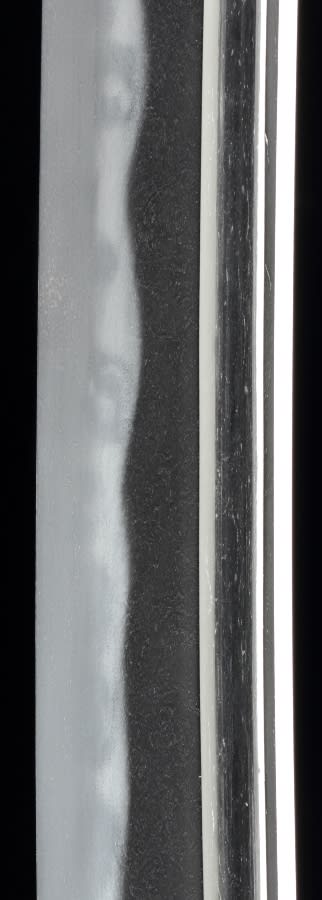

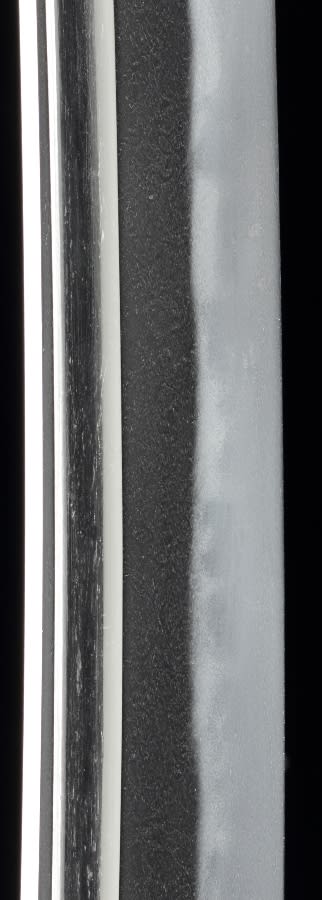

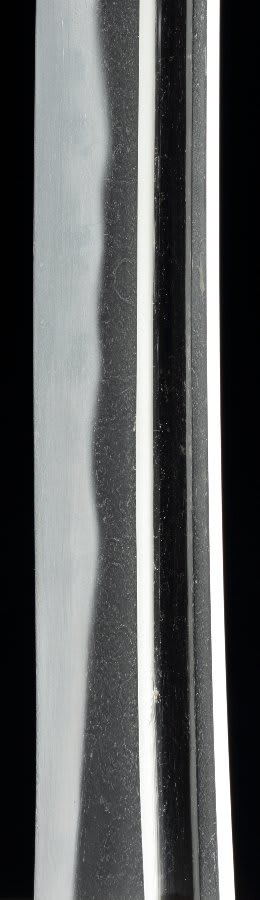

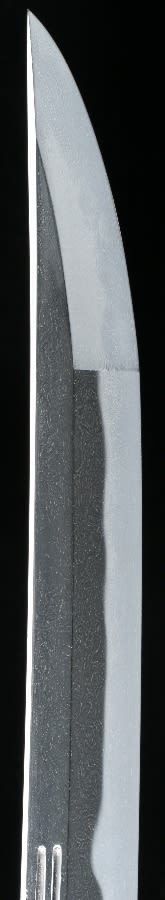

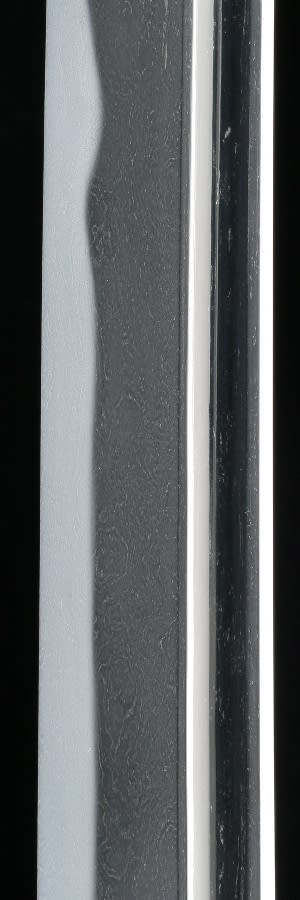

國儔は堀川國廣の門人。良く知られているのは、國廣の晩年、その代わりに、後に大坂に移住した國貞や國助などの弟子を教育していること。また、國儔が強く影響を受けていたのが美濃の兼定であったこと、そして本作のように小板目状に良く詰んだ地鉄などに、兼定の影響が窺えるのである。時代は慶長頃だから、寸を短くして身幅を広く鋒を伸ばし、重ねを厚くした、この時代の特徴的な造り込み。短いのは実戦的で、抜き易さが考慮されている。がっしりしているのは、鉄鎧を専ら使用している相手と戦うことを考えると、刀も脇差も強靭さが求められるであろう。良く詰んだ小板目鍛えの地鉄は、肌目均質に粒起って見えるほど。これにゆったりとした板目が浮かび上がり、柾調の鎬地にまで流れている。全面に地沸が付いて、これを分けるように穏やかな地景が浮かぶ。この辺りが兼定のようであり、また、後の國貞が受け継いでいる。刃文は小沸主調のゆったりとした湾れに互の目交じり。沸深く刃先近傍まで広がり、この中に金線や砂流しが掛かっている。帽子は掃き掛けて返っている。相州伝の一。

脇差 越後守國儔

國儔は堀川國廣の門人。良く知られているのは、國廣の晩年、その代わりに、後に大坂に移住した國貞や國助などの弟子を教育していること。また、國儔が強く影響を受けていたのが美濃の兼定であったこと、そして本作のように小板目状に良く詰んだ地鉄などに、兼定の影響が窺えるのである。時代は慶長頃だから、寸を短くして身幅を広く鋒を伸ばし、重ねを厚くした、この時代の特徴的な造り込み。短いのは実戦的で、抜き易さが考慮されている。がっしりしているのは、鉄鎧を専ら使用している相手と戦うことを考えると、刀も脇差も強靭さが求められるであろう。良く詰んだ小板目鍛えの地鉄は、肌目均質に粒起って見えるほど。これにゆったりとした板目が浮かび上がり、柾調の鎬地にまで流れている。全面に地沸が付いて、これを分けるように穏やかな地景が浮かぶ。この辺りが兼定のようであり、また、後の國貞が受け継いでいる。刃文は小沸主調のゆったりとした湾れに互の目交じり。沸深く刃先近傍まで広がり、この中に金線や砂流しが掛かっている。帽子は掃き掛けて返っている。相州伝の一。