短刀 長舩経家

短刀 長舩経家大永二年

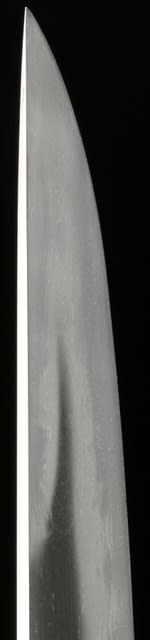

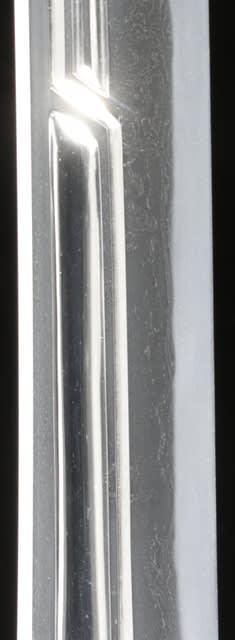

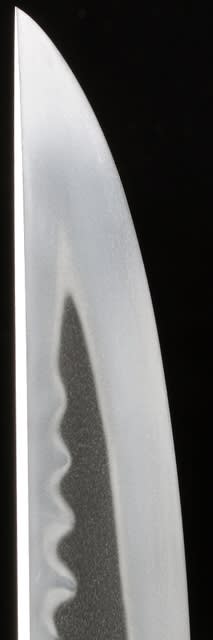

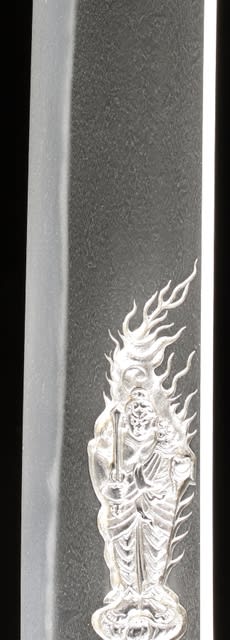

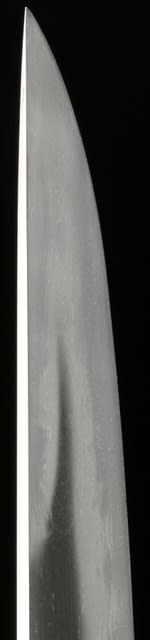

五寸七分、重ねは応じて二分ほど。具足の腰に備えていざという時に用いた得物だ。このような小振りの短刀の方が装備し易い。右手差しとされたのであろう。地鉄は杢目交じりの板目肌。湯走り状の飛焼があり、焼が深いので良く判らないが、映りも立っている。沸の強い焼刃は匂を伴って明るく、互の目、湾れに砂流、沸筋、金線が流れ掛かる。帽子は掃き掛けて長く返る。刃文を見る限り備前物とは感じられない凄みがある。

話はそれるが、「右手差し」と呼ばれる小型の刃物について。特別な構造ではなく、短刀のことで、普通は左腰に武器を備えるのだが、右手側に備えたことによる呼称だ。武器などはどちらに備えても自由だとも思うが、特に右手差しと呼ばれるほどに特殊であるのは、どうやら我が国の武家の規範にありそうだ。刀は左腰に帯びるもの。そして、通行によって鞘が触れ合わないように左側通行をしていた。と言うのは江戸時代の記録にも残されている、我が国のかなり厳しい規則であった。ただし戦国時代以前は不明。この左腰に帯びて左側通行という点が、剣術家から疑問視されている。斬り合うために相手との間合いを計るには右側通行が適当らしい。たぶんそうだろう。だが、江戸時代に街中で盛んに斬り合いがあるはずもなく、右側有利は道場での対峙の定法であろう。江戸時代の街中では、ドラマや映画ほどに斬り合いはなかったのだ。左利きはどうしたのだろうかというと、もちろん右利きに矯正された。現在、大小揃いの拵で、栗形を設けながら刃を下にして備える、いうなれば腰帯に差して用いた太刀様式の拵がある。頗る面白い資料だ。これを左利きの武士が右腰に差した打刀拵だと考える人もいるだろうが、右腰に帯びては目貫が逆になるからおかしい。もちろん左側に統一された我が国の規範によれば右腰差しはありえない。

短刀 長舩経家大永二年

五寸七分、重ねは応じて二分ほど。具足の腰に備えていざという時に用いた得物だ。このような小振りの短刀の方が装備し易い。右手差しとされたのであろう。地鉄は杢目交じりの板目肌。湯走り状の飛焼があり、焼が深いので良く判らないが、映りも立っている。沸の強い焼刃は匂を伴って明るく、互の目、湾れに砂流、沸筋、金線が流れ掛かる。帽子は掃き掛けて長く返る。刃文を見る限り備前物とは感じられない凄みがある。

話はそれるが、「右手差し」と呼ばれる小型の刃物について。特別な構造ではなく、短刀のことで、普通は左腰に武器を備えるのだが、右手側に備えたことによる呼称だ。武器などはどちらに備えても自由だとも思うが、特に右手差しと呼ばれるほどに特殊であるのは、どうやら我が国の武家の規範にありそうだ。刀は左腰に帯びるもの。そして、通行によって鞘が触れ合わないように左側通行をしていた。と言うのは江戸時代の記録にも残されている、我が国のかなり厳しい規則であった。ただし戦国時代以前は不明。この左腰に帯びて左側通行という点が、剣術家から疑問視されている。斬り合うために相手との間合いを計るには右側通行が適当らしい。たぶんそうだろう。だが、江戸時代に街中で盛んに斬り合いがあるはずもなく、右側有利は道場での対峙の定法であろう。江戸時代の街中では、ドラマや映画ほどに斬り合いはなかったのだ。左利きはどうしたのだろうかというと、もちろん右利きに矯正された。現在、大小揃いの拵で、栗形を設けながら刃を下にして備える、いうなれば腰帯に差して用いた太刀様式の拵がある。頗る面白い資料だ。これを左利きの武士が右腰に差した打刀拵だと考える人もいるだろうが、右腰に帯びては目貫が逆になるからおかしい。もちろん左側に統一された我が国の規範によれば右腰差しはありえない。