脇差 景吉(主水正正清)

脇差 景吉作

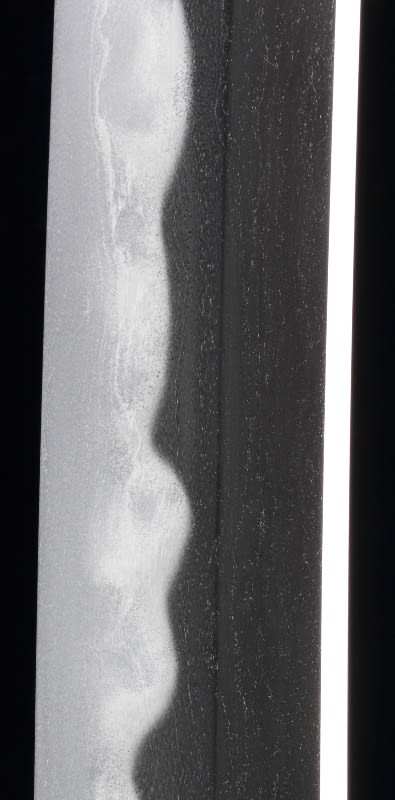

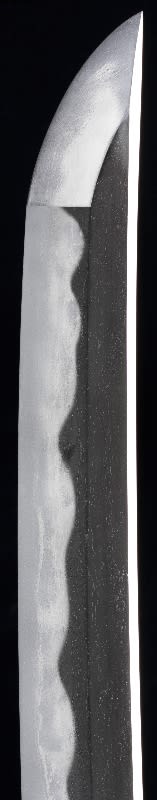

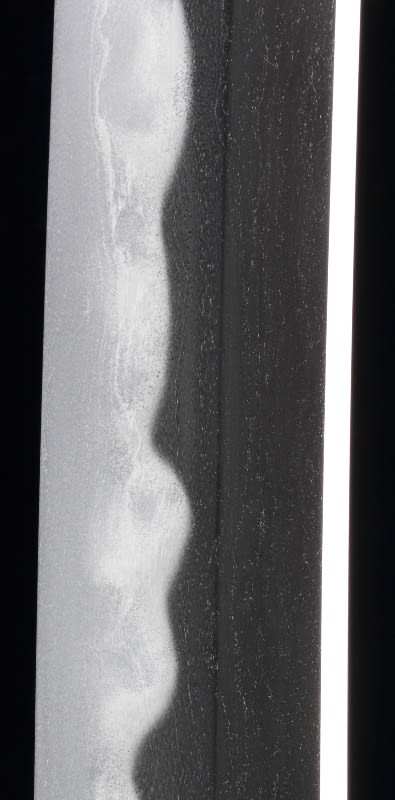

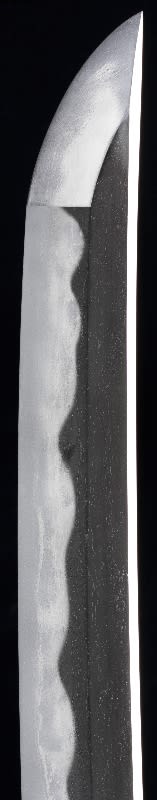

これも主水正正清の若い頃の作。正清は惣左衛門正房の門人。正房は美濃の作風を下地とし、相州伝を加味した江戸時代初期に見られるような頑強な作を専らとした。そのため、正清も、景吉と銘を切っていた頃には師正房に似た作を製作している。この脇差が典型。刃長一尺四寸六分と短めながら、身幅広く(一寸二分強)重ね極厚、鎬が立って(二分六厘)頗る重い。地景によって強く立板目鍛えの地鉄も造り込みに相乗して力強く、地沸が肌目を縫うように付き、淡く映りが交じる。互の目に尖刃、矢筈刃、耳形乱刃、湾れ、飛焼といった相州伝を基礎とする焼刃は良く沸付いて変化に富み、金線砂流が掛かり、物打辺りは一段と乱れが強まり、太く長い金線と沸筋が走って薩摩の芋蔓の如き様相を呈する。焼の深い帽子も良く沸付き、乱れ込んで火炎状に掃き掛けて小丸に返る。

脇差 景吉作

これも主水正正清の若い頃の作。正清は惣左衛門正房の門人。正房は美濃の作風を下地とし、相州伝を加味した江戸時代初期に見られるような頑強な作を専らとした。そのため、正清も、景吉と銘を切っていた頃には師正房に似た作を製作している。この脇差が典型。刃長一尺四寸六分と短めながら、身幅広く(一寸二分強)重ね極厚、鎬が立って(二分六厘)頗る重い。地景によって強く立板目鍛えの地鉄も造り込みに相乗して力強く、地沸が肌目を縫うように付き、淡く映りが交じる。互の目に尖刃、矢筈刃、耳形乱刃、湾れ、飛焼といった相州伝を基礎とする焼刃は良く沸付いて変化に富み、金線砂流が掛かり、物打辺りは一段と乱れが強まり、太く長い金線と沸筋が走って薩摩の芋蔓の如き様相を呈する。焼の深い帽子も良く沸付き、乱れ込んで火炎状に掃き掛けて小丸に返る。