上杉家伝来の名刀から

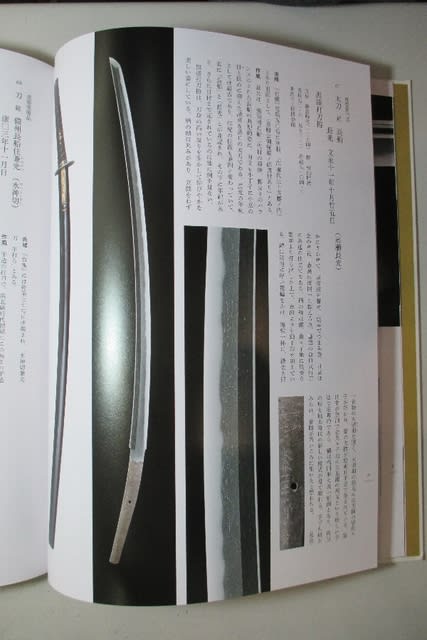

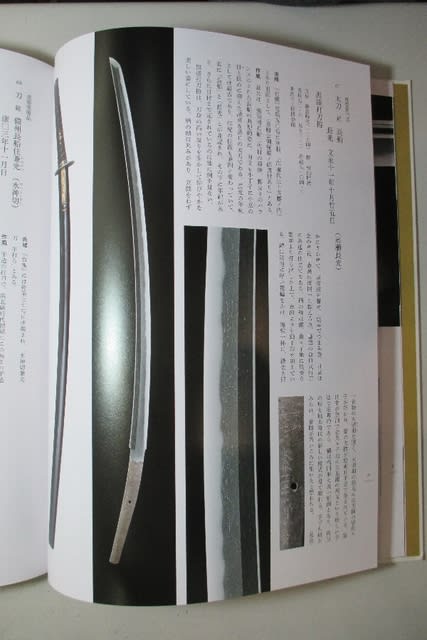

太刀 長舩長光文永十一年十月廿五日

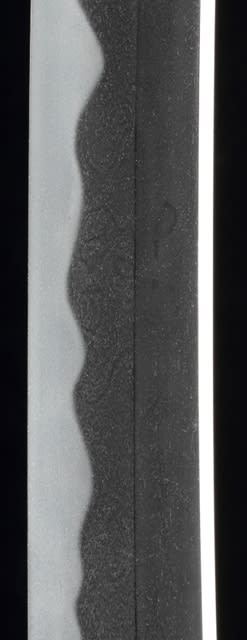

高瀬長光。二尺四寸三分で腰反り深く一寸五厘。踏ん張りがあり、茎尻辺りは衛府太刀拵に収めるためであろうか、わずかに削がれた造り込み。鎌倉時代に隆盛をみた長舩派の棟梁で、バランスの良い太刀を世に送り出しして長舩鍛冶の存在感を見せつけたのであろう。地鉄は杢目交じりの板目肌が強く肌立ち、帯状の映りが平地を走る。刃文は互の目丁子。一文字ほど激しくはないが、焼頭が丸みを帯びて出入り複雑、刀身中ほどの互の目の頭から地中に煙り込むような働きが窺え、この刀の特徴となっている。

太刀 長舩長光文永十一年十月廿五日

高瀬長光。二尺四寸三分で腰反り深く一寸五厘。踏ん張りがあり、茎尻辺りは衛府太刀拵に収めるためであろうか、わずかに削がれた造り込み。鎌倉時代に隆盛をみた長舩派の棟梁で、バランスの良い太刀を世に送り出しして長舩鍛冶の存在感を見せつけたのであろう。地鉄は杢目交じりの板目肌が強く肌立ち、帯状の映りが平地を走る。刃文は互の目丁子。一文字ほど激しくはないが、焼頭が丸みを帯びて出入り複雑、刀身中ほどの互の目の頭から地中に煙り込むような働きが窺え、この刀の特徴となっている。