刀 粟田口忠綱

刀 粟田口忠綱

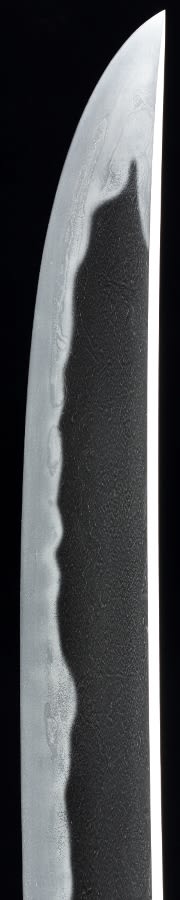

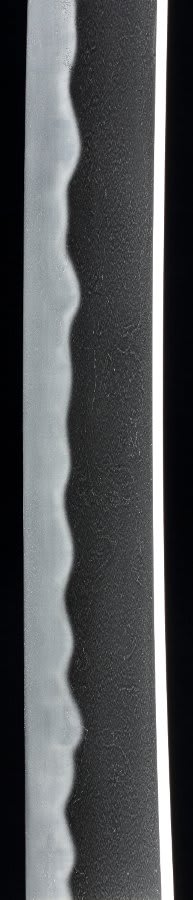

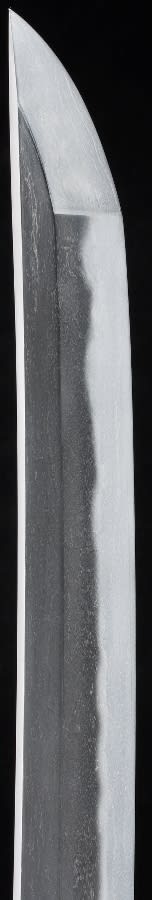

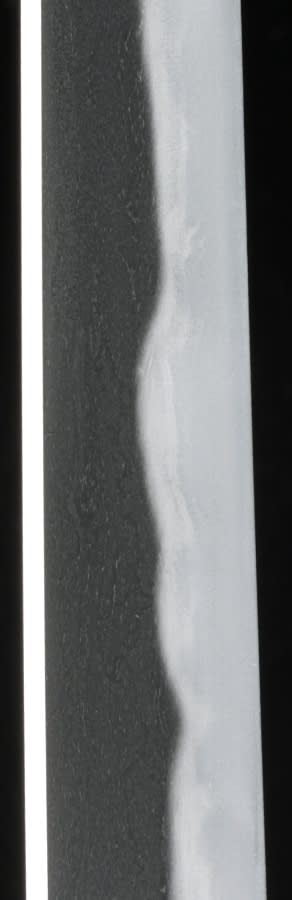

初代忠綱は備前伝を得意とした江戸初期の大坂の刀工。互の目の焼きの高さと、互の目の焼頭の丸みが揃って足が長く入る刃文構成の作品を遺している。匂主調の互の目丁子であればすぐさま備前伝とみるのだが、備前伝を基調としながらも、沸を強く意識し、刃中に沸筋を配している。長い足の先端が切れて飛足状になり、これが沸で連続している。もちろん刃中には淡く匂が満ち、これに沸が絡んで覇気に富んでいる。江戸時代初期には、総体的に相州伝の流行期と言える。即ち、備前伝であっても、このように強く沸を伴う作が生み出されているのである。

刀 粟田口忠綱

初代忠綱は備前伝を得意とした江戸初期の大坂の刀工。互の目の焼きの高さと、互の目の焼頭の丸みが揃って足が長く入る刃文構成の作品を遺している。匂主調の互の目丁子であればすぐさま備前伝とみるのだが、備前伝を基調としながらも、沸を強く意識し、刃中に沸筋を配している。長い足の先端が切れて飛足状になり、これが沸で連続している。もちろん刃中には淡く匂が満ち、これに沸が絡んで覇気に富んでいる。江戸時代初期には、総体的に相州伝の流行期と言える。即ち、備前伝であっても、このように強く沸を伴う作が生み出されているのである。

た清人の、人間性が垣間見え

た清人の、人間性が垣間見え