刀 虎徹興里

刀 銘 長曽祢虎徹入道興里

刀 銘 長曽祢虎徹入道興里

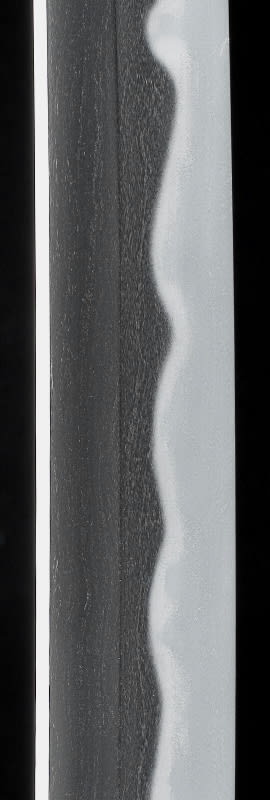

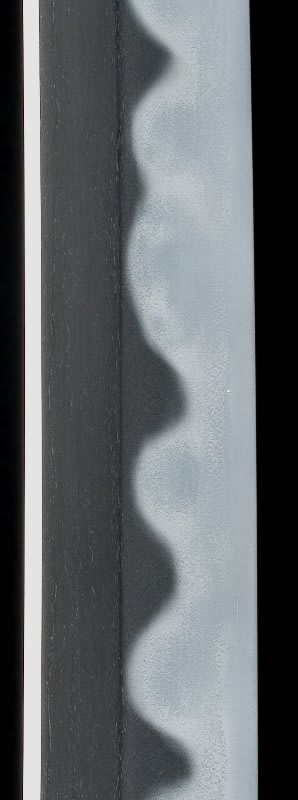

江戸の横綱、江戸正宗などと賞賛された、虎徹興里(こてつおきさと)の刀。小板目鍛えの地鉄は、地中に地景を伴う杢目や板目が現われて少々肌立ってざらついた感がある。直刃調子の焼刃は、刃縁に小沸が帯状について二重刃のように見える部分もある。この沸は匂いを伴う沸で、刃中には匂が充満して冴え、これを切るように沸が流れている。写真ではわかり難いが、虎徹の魅力はここにある。冴えた匂の、刃中での働き加減である。刃文構成は直刃であっても乱刃であっても、刃文は焼刃土の調整でいかようにも変化がつけられるのだが、匂の調子を刀身全体に一様に施すのは至難の技。刃文の鑑賞とは、焼刃の形を鑑賞するものではなく、刃中に立ちこめる匂と、これに複合する小沸の様子である殊を改めて認識させられる作である。

刀 銘 長曽祢虎徹入道興里

刀 銘 長曽祢虎徹入道興里

江戸の横綱、江戸正宗などと賞賛された、虎徹興里(こてつおきさと)の刀。小板目鍛えの地鉄は、地中に地景を伴う杢目や板目が現われて少々肌立ってざらついた感がある。直刃調子の焼刃は、刃縁に小沸が帯状について二重刃のように見える部分もある。この沸は匂いを伴う沸で、刃中には匂が充満して冴え、これを切るように沸が流れている。写真ではわかり難いが、虎徹の魅力はここにある。冴えた匂の、刃中での働き加減である。刃文構成は直刃であっても乱刃であっても、刃文は焼刃土の調整でいかようにも変化がつけられるのだが、匂の調子を刀身全体に一様に施すのは至難の技。刃文の鑑賞とは、焼刃の形を鑑賞するものではなく、刃中に立ちこめる匂と、これに複合する小沸の様子である殊を改めて認識させられる作である。

脇差 銘 井上真改

脇差 銘 井上真改

脇差 銘 津田近江守助直 元禄三年八月日

脇差 銘 津田近江守助直 元禄三年八月日

刀 銘 越前守助廣

刀 銘 越前守助廣

脇差 銘 越前守助廣

脇差 銘 越前守助廣

刀

刀

刀

刀

脇差

脇差

脇差

脇差 刀 銘 摂州住藤原助廣

刀 銘 摂州住藤原助廣

刀 河内守國助

刀 河内守國助

脇差 銘 國廣

脇差 銘 國廣

刀 銘 國廣

刀 銘 國廣

刀 肥前國住藤原忠廣寛永十五年二月吉日

刀 肥前國住藤原忠廣寛永十五年二月吉日

①刀 銘 肥前國忠吉

①刀 銘 肥前國忠吉

②刀 銘 肥前國忠吉

②刀 銘 肥前國忠吉

太刀 無銘了久信

太刀 無銘了久信

刀 磨上無銘来國光

刀 磨上無銘来國光

刀 磨上無銘國俊

刀 磨上無銘國俊

刀 銘 國行(来)

刀 銘 國行(来)

刀 銘 濃州関住兼長作

刀 銘 濃州関住兼長作