脇差 近江大掾忠廣

近江大掾藤原忠廣

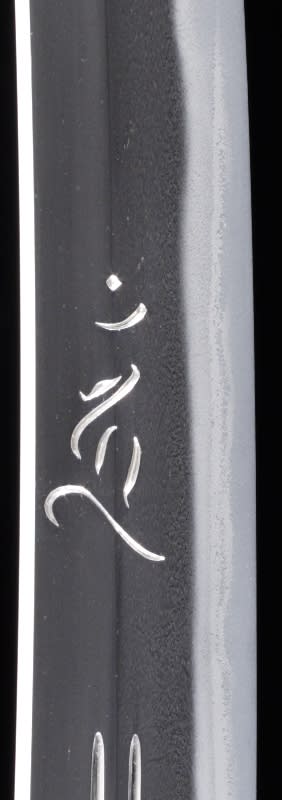

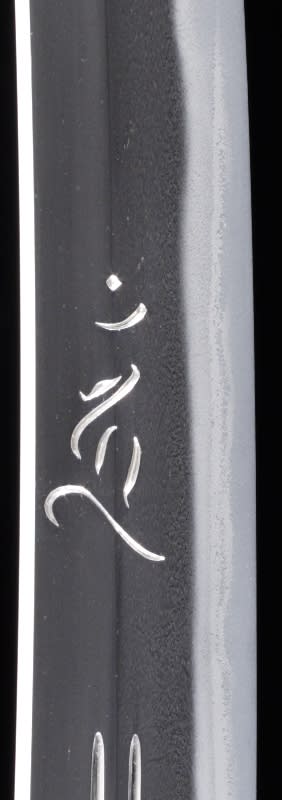

延宝頃の作と推考される反りの深い脇差。寸法も短めで江戸初期のスタイルを想わせる造り込み。腰元に大振りの彫刻を施しており、相州物を手本としたことが想像される。先に紹介した寛永頃の脇差と比較してご覧いただいてもわかるように、反りが深く付いて強みがあり、地鉄の完成度は頗る高い。地鉄は肥前刀の良く詰んだ小板目鍛えに板目が流れて浮かび上がり、地沸の良く付いた小糠肌で、殊に微塵に詰んで潤い感に満ちている。この密に詰んだ中に地景が現われ、ところによっては板目状に、時に網目状に現われるなど地の変化は頗る活発、躍動感に満ちている。刃文は沸筋の強く現われた湾れ調で、下半の刃が低く、焼入れ以前に彫刻を施すことを想定していたことがわかる。湾れ刃の刃縁には粒の揃った小沸が帯状に付き、所々で喰い違い、刃中にも淡く沸筋が流れる。帽子は端整な小丸返り。

近江大掾藤原忠廣

延宝頃の作と推考される反りの深い脇差。寸法も短めで江戸初期のスタイルを想わせる造り込み。腰元に大振りの彫刻を施しており、相州物を手本としたことが想像される。先に紹介した寛永頃の脇差と比較してご覧いただいてもわかるように、反りが深く付いて強みがあり、地鉄の完成度は頗る高い。地鉄は肥前刀の良く詰んだ小板目鍛えに板目が流れて浮かび上がり、地沸の良く付いた小糠肌で、殊に微塵に詰んで潤い感に満ちている。この密に詰んだ中に地景が現われ、ところによっては板目状に、時に網目状に現われるなど地の変化は頗る活発、躍動感に満ちている。刃文は沸筋の強く現われた湾れ調で、下半の刃が低く、焼入れ以前に彫刻を施すことを想定していたことがわかる。湾れ刃の刃縁には粒の揃った小沸が帯状に付き、所々で喰い違い、刃中にも淡く沸筋が流れる。帽子は端整な小丸返り。