太刀 羽山円真

太刀 羽山円真 明治四十四年

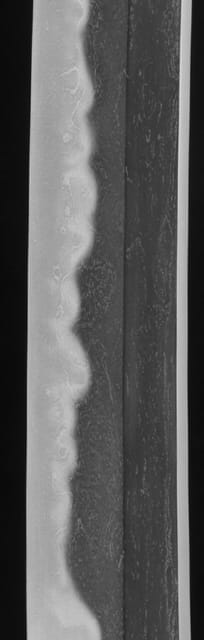

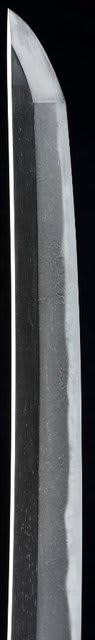

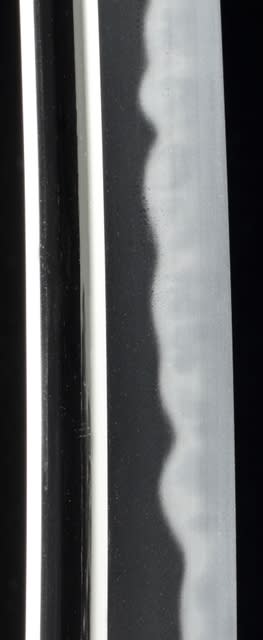

先に紹介した作に比較して反りが強い。茎を雉子股に仕立てた、衛府太刀拵に収められたであろう太刀。衛府太刀は、近代では御大典などの儀式の際に備えた。古様式の太刀姿であり、戦場で使う刀といった印象はない。古作山城物を想わせる小板目鍛えの地鉄に直刃を焼いているところも上品。やはり鎌倉時代後期の来國俊や来國光など山城上位刀工伝、円真の得意とする仕立てである。□

太刀 羽山円真 明治四十四年

先に紹介した作に比較して反りが強い。茎を雉子股に仕立てた、衛府太刀拵に収められたであろう太刀。衛府太刀は、近代では御大典などの儀式の際に備えた。古様式の太刀姿であり、戦場で使う刀といった印象はない。古作山城物を想わせる小板目鍛えの地鉄に直刃を焼いているところも上品。やはり鎌倉時代後期の来國俊や来國光など山城上位刀工伝、円真の得意とする仕立てである。□