刀 正良

刀 銘薩摩官工平正良

薩摩国では、古くに波平派が平安時代より活躍しており、基礎を成していると言えよう。綾杉肌を含めて古風な地鉄に直刃を焼いた古波平派の作風が脳裏に浮かぶように、奥州に特徴が顕著な修験鍛冶の影響を考えざるを得ない。その薩摩刀工も、江戸時代は美濃伝と相州伝を加味した作風を専らとしている。沸強く刃文は湾れに互の目交じり。地鉄鍛えは板目が強く、沸が絡み、湯走りに地景が入り、刃中には沸筋、時に芋蔓のような長い沸筋が入ることがあり、その迫力ある景色こそ薩摩刀工の特徴であり魅力。

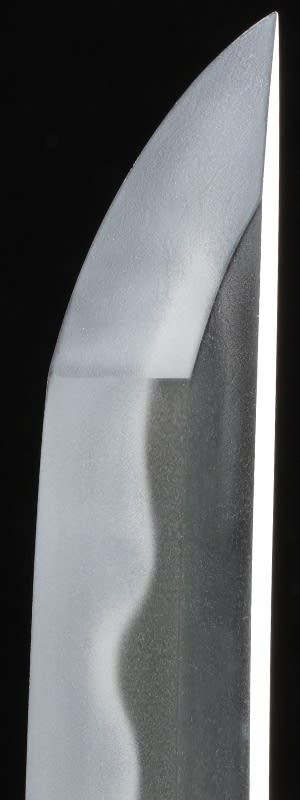

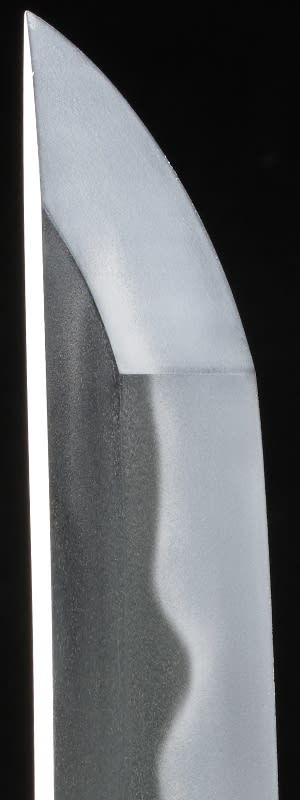

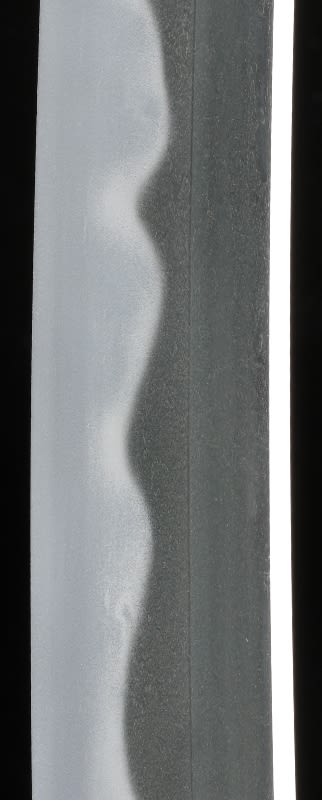

さてこの刀は、地鉄に太い地景と刃中に太い沸筋が現れた、まさに薩摩刀の典型。板目肌に沿って地景が入り、その下地としては小板目肌に細かな地沸が付いて潤い感さえある。刃中には沸筋に淡い金筋が伴って流れ、匂は比較的淡く沸が強く意識された作となっている。とにかく部分拡大の写真をご覧いただきたい。総てが薩摩相州伝。正良の魅力が充満している。

刀 銘薩摩官工平正良

薩摩国では、古くに波平派が平安時代より活躍しており、基礎を成していると言えよう。綾杉肌を含めて古風な地鉄に直刃を焼いた古波平派の作風が脳裏に浮かぶように、奥州に特徴が顕著な修験鍛冶の影響を考えざるを得ない。その薩摩刀工も、江戸時代は美濃伝と相州伝を加味した作風を専らとしている。沸強く刃文は湾れに互の目交じり。地鉄鍛えは板目が強く、沸が絡み、湯走りに地景が入り、刃中には沸筋、時に芋蔓のような長い沸筋が入ることがあり、その迫力ある景色こそ薩摩刀工の特徴であり魅力。

さてこの刀は、地鉄に太い地景と刃中に太い沸筋が現れた、まさに薩摩刀の典型。板目肌に沿って地景が入り、その下地としては小板目肌に細かな地沸が付いて潤い感さえある。刃中には沸筋に淡い金筋が伴って流れ、匂は比較的淡く沸が強く意識された作となっている。とにかく部分拡大の写真をご覧いただきたい。総てが薩摩相州伝。正良の魅力が充満している。