脇差 正幸

脇差 銘 伯耆守平朝臣正幸 寛政二年

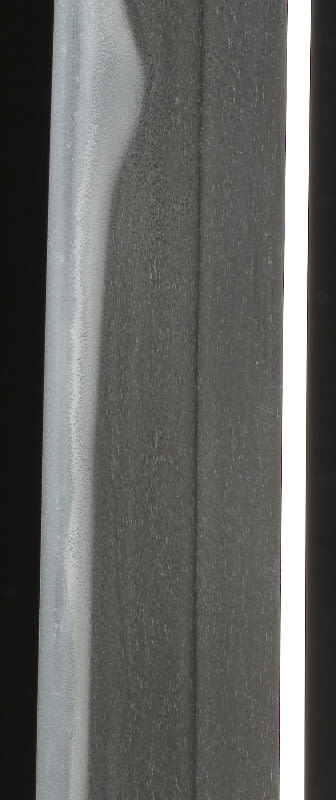

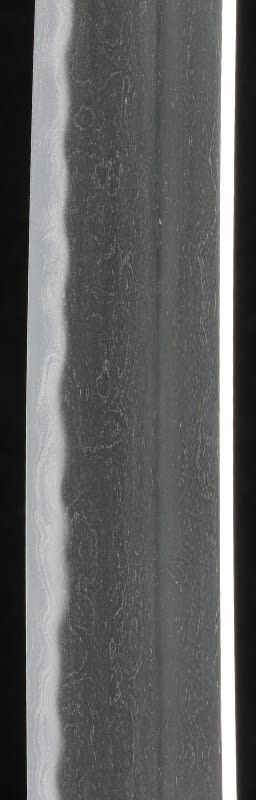

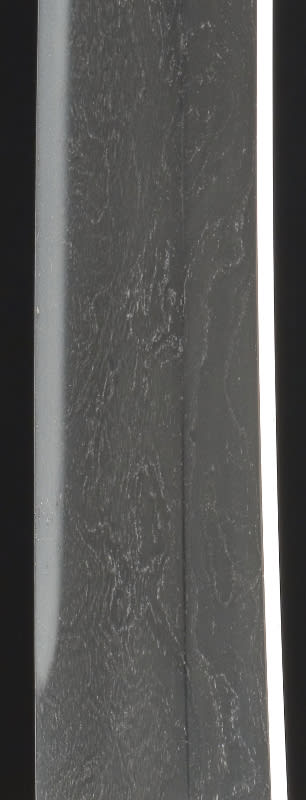

身幅広く先幅も落とさず大鋒に仕立てられた、薩摩刀工の中でも正幸の個性がよく示された作。地鉄は板目肌に小板目肌が良く詰むも、地景によって大肌が現われ、地沸が付いて肌目がくっきりと見える力強い出来。焼刃は相州伝に美濃伝の加わった沸の深く厚く付いた互の目乱刃。互の目が所々尖りごころになり、刃縁の沸が刃中に太い足状に広がり、これを切るように沸筋が走る。沸筋の現われ方は比較的おとなしいが、帽子は沸で乱れ、沸筋も段状に入る。

脇差 銘 伯耆守平朝臣正幸 寛政二年

身幅広く先幅も落とさず大鋒に仕立てられた、薩摩刀工の中でも正幸の個性がよく示された作。地鉄は板目肌に小板目肌が良く詰むも、地景によって大肌が現われ、地沸が付いて肌目がくっきりと見える力強い出来。焼刃は相州伝に美濃伝の加わった沸の深く厚く付いた互の目乱刃。互の目が所々尖りごころになり、刃縁の沸が刃中に太い足状に広がり、これを切るように沸筋が走る。沸筋の現われ方は比較的おとなしいが、帽子は沸で乱れ、沸筋も段状に入る。