丹波守吉道 初代 脇差

丹波守吉道 初代 脇差

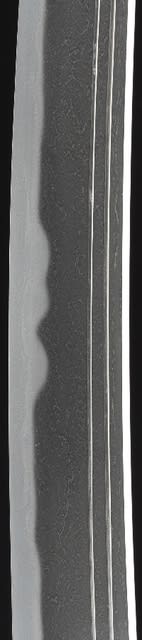

何度も説明していることだが、簾刃(すだれば)なる刃文がある。丹波守吉道が創始した、層状に焼かれた刃文構成のことである。なぜこれを簾刃と呼んだのだろうか。吉道はこのようには呼ばなかった。本人から聞いたわけではないので、遺されている作品からの判断だが、層状に連なる刃文を簾に見立てたのは、後の刀剣研究家ではないか。吉道本人は迷惑していると思う。簾ではないだろう、川の流れだろう、と。そもそも不定形の乱刃の中に現れた砂流し、沸筋が層状に働いているところからヒントを得、強調して刃文構成とした。さらに後代は匂出来の層状の刃文を焼いた。良く言われるのはこの頃の作品であり、二代目以降、大坂に移住した大坂丹波と呼ばれる刀工も得意であった。

とある雑誌で「簾刃」の説明をしたいと協力を求められた。それは簾刃ではないよ、川の流れを刃文にしたと説明しなければおかしいよ、とアドバイスした。いや、昔からこのように呼ばれているから、との返事であったが、当方はもちろん譲るわけにはゆかない、どこまで説明されるであろうかと、仕上がってきた雑誌を見たところ。何ともおかしな説明になっている。さらに、そのうしろの資料に吉野川を焼いた刃文を示して、川の流れに桜を焼いたと説明している。全く同じ層状の刃文構成であるにもかかわらず、一方では川の流れであり、一方では簾。即ち簾ではないんだ。川の流れを刃文で表現したものなんだ。

この刃文が創始されて何年か後に大坂の助廣が濤瀾乱刃を創始した。連続する大互の目を次第に大きくして波の寄せ来る様子に見立てたものが濤瀾乱刃だ。助広が突然にこの刃文を思いついたとは考えにくい。初代が焼いていた丁子出来刃文から大互の目へ、そしてさらに濤瀾乱へと向かう意識の変化だ。すでに吉道の独創的な川の流れを想わせる刃文があり、これを目にした助廣は自らも個性的刃文を焼きたいと考えて研究を重ねたに違いない。

助廣の濤瀾乱刃を良く言う人が、吉道を悪しく言い捨てることがある。何を根拠に良し悪しの判断をしているのだろうか。助廣の意識改革に多大な影響を与えたのは間違いなく吉道である。地域の特質のみが評価の対象とされた古刀期の作から、刃文に芸術性を求め新時代の創造的刃文構成を生み出したのは間違いなく吉道である。しかも切れ味も抜群である。吉道は助廣と同様に高く評価されてよい刀工である。