刀 長舩祐定

刀 長舩祐定永正九年

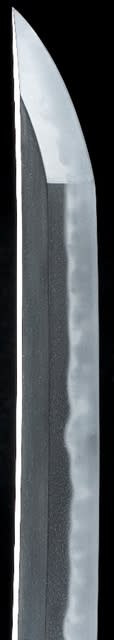

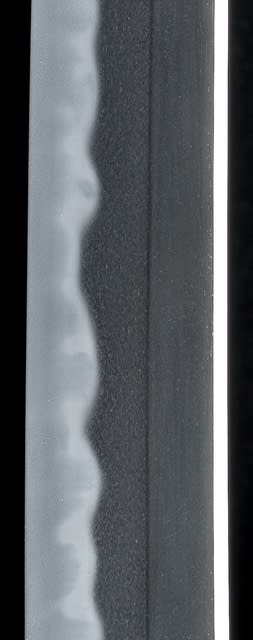

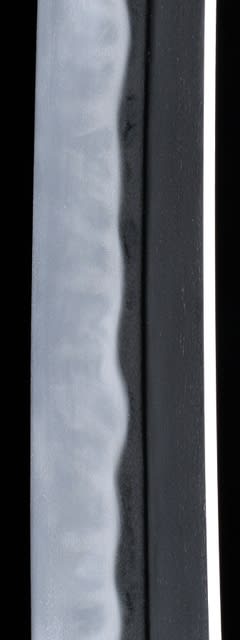

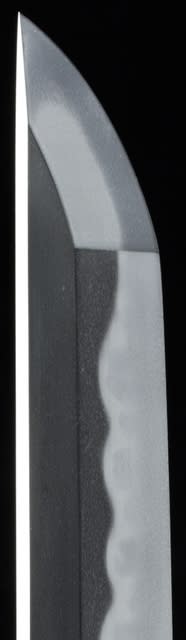

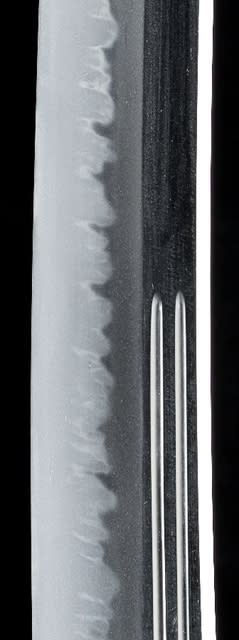

彦兵衛尉祐定の、祐定らしい出来。二尺二分だから明らかに片手打ち。身幅を控えて棟の肉を厚く造り込み、樋を掻いてさらに扱い易さを追求している。これが戦国時代永正頃の高級武将が所持した片手打ちの典型である。地鉄は良く詰んだ板目で所々に杢目を交えて総体が小杢目肌に見える。地沸で覆われ映りが立ち、極上質の地鉄である。刃文は腰の開いた互の目に小丁子を複合した、室町時代の備前物の特徴的構成。互の目や小丁子の一部が地に尖り、飛焼状の部分もある。帽子は穏やかに乱れ込んで先尖り調子に返る。匂口の締まった焼刃は冴え冴えとしている。

刀 長舩祐定永正九年

彦兵衛尉祐定の、祐定らしい出来。二尺二分だから明らかに片手打ち。身幅を控えて棟の肉を厚く造り込み、樋を掻いてさらに扱い易さを追求している。これが戦国時代永正頃の高級武将が所持した片手打ちの典型である。地鉄は良く詰んだ板目で所々に杢目を交えて総体が小杢目肌に見える。地沸で覆われ映りが立ち、極上質の地鉄である。刃文は腰の開いた互の目に小丁子を複合した、室町時代の備前物の特徴的構成。互の目や小丁子の一部が地に尖り、飛焼状の部分もある。帽子は穏やかに乱れ込んで先尖り調子に返る。匂口の締まった焼刃は冴え冴えとしている。