脇差 青江

薙刀直し脇差 青江

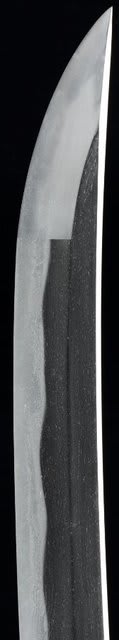

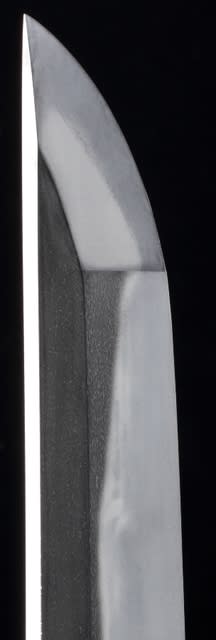

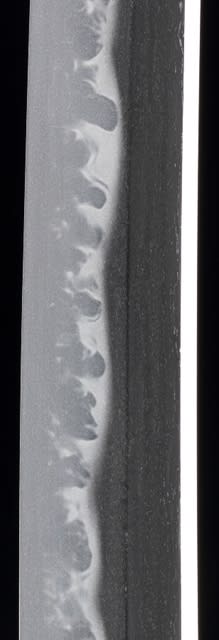

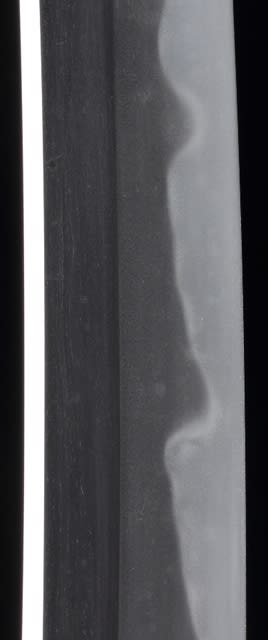

鎌倉時代後期の、大薙刀を脇差に仕立て直したもの。一尺六寸弱だから江戸時代には大小揃いの小とされたものであろう。揺れるような板目肌に地沸が付き、総体は緊密な詰みよう。刃文は沸を主調とする幅の広い湾れ調子で、刃境にほつれが掛かり、二重刃風に沸筋が働く。刃境の杢肌が渦巻き状にも見え、砂流しが掛かるなど刃中は地肌に同調した細やかな働きが濃密。ただ、青江にあるような鋭い小足は少ない。帽子は浅く乱れ込んで先はわずかにほつれ掛かり、返りが長い。

薙刀直し脇差 青江

鎌倉時代後期の、大薙刀を脇差に仕立て直したもの。一尺六寸弱だから江戸時代には大小揃いの小とされたものであろう。揺れるような板目肌に地沸が付き、総体は緊密な詰みよう。刃文は沸を主調とする幅の広い湾れ調子で、刃境にほつれが掛かり、二重刃風に沸筋が働く。刃境の杢肌が渦巻き状にも見え、砂流しが掛かるなど刃中は地肌に同調した細やかな働きが濃密。ただ、青江にあるような鋭い小足は少ない。帽子は浅く乱れ込んで先はわずかにほつれ掛かり、返りが長い。