2015.6.2 06:00

【日本の議論】

世界の女性技術者・学者らが結集し、原発の必要性をアピール 「マスコミの恐怖報道にはうんざり…」

パネリストが女性だけに限定された国際原子力シンポジウム=5月19日、東京・六本木

パネリストはすべて女性という珍しい国際シンポジウムが5月19日、東京・六本木の政策研究大学院大学で開かれた。しかもテーマは、世論が二分し、ともすればイデオロギー論争に巻き込まれがちな「これからの原子力問題」。原発の必要性や安全性、どうしたら国民に理解してもらえるかなど、女性ならではの視点で活発な議論が展開された。(原子力取材班)

世界10カ国以上から集う

主催は、日本エネルギー経済研究所や米国のブレイクスルー研究所など。正式な題名は「女性が語る原子力-なぜ必要か、なぜ安全か、なぜ他にないのか」で、10カ国以上から、プラント技術者や放射線医学者など、主に原子力の専門家が集まった。

日本からは、50年以上の歴史を持つ原子力学会で、昨年初めての女性会長となった藤田玲子さんらが参加した。

「原子力はなぜ必要か」というテーマでは、藤田さんは「福島の事故があってから原子力に対する反対がより強くなっている。その理由の一つが、高レベル放射性廃棄物の問題。今の所、地層の深い所に処分することになっている。原子力をやめたとしても、処分の問題は残っており、避けて通れない。できるだけ廃棄物を少なくして、再利用できる物は再使用する」と訴えた。

銀行で働く方が危ない?

世界原子力協会の共同創設者であるアニエッタ・リーシングさん(スウェーデン)は大学卒業後、銀行で働いていたが、「銀行強盗に遭い、『お金を出せ』と言われた。もっと安全な所で働きたくて原子力の分野に入った」と言って会場を笑わせた。

リーシングさんは1986年のチェルノブイリ原発事故で、環境NGOが10万人にさまざまながんが発症したと吹聴しているが、甲状腺がん以外のがんが特に増えていないことが国連の科学委員会で実証されていることを説明。米国では1979年のスリーマイル島事故後、原子力に対する世論の支持が回復し、現在5基が建設中であることを示した。

「多くの国で認識のギャップがある。あまりにもマスコミが原子力を否定しがちで、恐怖を報道している。それでも米国では原子力に対する70%近くの強い支持がある。スウェーデンでも1980年代に否定的な見方があったが、現在は、65~70%が原子力利用を支持している」と説明した。

そして「女性が支持するということを期待している。原子力は女性に向いたエネルギー、なぜなら知的なものだから。まだまだ長い旅が待っており、さまざまな感情的な問題にも対応しなければならない。事実を知ったら原子力を選ぶと思う」と理解を求めた。

新規建設を再開した中国「原子力は持続可能で有効なエネルギー源

特に注目を集めたのは中国からの参加者だ。

西安交通大で原子炉工学を学び、北京原子力研究所(現中国原子力エンジニアリング社)で働いた経験もあるフランス電力中国支社最高経営責任者(CEO)のシュータン・ソンさんは「私は中国の原子力関係の女性を代表している」と自己紹介し、話し始めた。

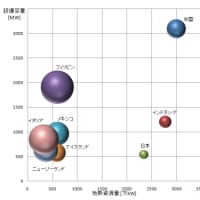

中国は現在、世界最多の原子力建設計画がある。24基が建設中で、2050年には200基になるとも予測されている。

ソンさんは「娘は16歳、次世代がより良い社会で、健康な環境で育ってほしいと思う。原子力がその助けになると信じている。今年は中国の原子力にとって意味のある重要な年で、福島の事故の後、原発を停止していたが、新規建設を再開した」と説明する。

中国の電源開発については「水力発電は低炭素だが、(適地が)ほぼ開発されている。中国は石炭だけの火力に頼っている。だから環境上の懸念が高まっている。そのため、原子力が持続可能で有効なエネルギー源となる。中国は巨大な電力需要がある。それに応えることができるのは、原子力を推進することだ」と強調した。

「女性に共感を持ってもらうことが重要」

では、原子力の見方について、男性と女性ではどう違うのか。

日本エネルギー経済研究所の山下ゆかりさんは「専門的技術的な説明は長くなりがち。原子力の事故の影響では、すっと納得できるような説明が求められている」とコミュニケーションの重要性を訴えた。

すると、原子力企業アレバ経営会議役員、アンヌ・マリショオさん(フランス)は「いかに女性に共感を持ってもらうか。透明性があること、何でも話ができること。コミュニケーションでは、忍耐強さがかかわってくるが、やはり世論には紆余(うよ)曲折があり、いつも一致するわけではない。オープンな場での議論が必要だ。日本はフランスよりも辛抱強い文化がある」と比較した。

フィンランド産業電力元ブラッセル事務所長のカイヤ・カイヌリンさんも「どのようにして女性の支援を受けるか。信用できる情報源が必要となってくる。参加型のオープンな対話が必要になってくる」と同調。英国インペリアルカレッジ・ロンドン教授のジェリー・トーマスさんは「メッセンジャーを選ぶことが大事。口は一つ、耳は二つだから、聞かせるには2倍の努力が必要。自分たちの意見が聞く価値のあることを納得させる。自分のエネルギーを使って声を上げることが大事だ」と訴えた。

東京電力で働いていた経験がある国際環境経済研究所の竹内純子さんは「長くコミュニケーションを考え続けてきた。すべて自分たちがやろうとするのではなく、共にやるという姿勢を持つことが大事。一般市民が受け取れる量にはキャパシティー(容量)がある。絞って伝えることが大事だと思う」と提案した。

【日本の議論】

世界の女性技術者・学者らが結集し、原発の必要性をアピール 「マスコミの恐怖報道にはうんざり…」

パネリストが女性だけに限定された国際原子力シンポジウム=5月19日、東京・六本木

パネリストはすべて女性という珍しい国際シンポジウムが5月19日、東京・六本木の政策研究大学院大学で開かれた。しかもテーマは、世論が二分し、ともすればイデオロギー論争に巻き込まれがちな「これからの原子力問題」。原発の必要性や安全性、どうしたら国民に理解してもらえるかなど、女性ならではの視点で活発な議論が展開された。(原子力取材班)

世界10カ国以上から集う

主催は、日本エネルギー経済研究所や米国のブレイクスルー研究所など。正式な題名は「女性が語る原子力-なぜ必要か、なぜ安全か、なぜ他にないのか」で、10カ国以上から、プラント技術者や放射線医学者など、主に原子力の専門家が集まった。

日本からは、50年以上の歴史を持つ原子力学会で、昨年初めての女性会長となった藤田玲子さんらが参加した。

「原子力はなぜ必要か」というテーマでは、藤田さんは「福島の事故があってから原子力に対する反対がより強くなっている。その理由の一つが、高レベル放射性廃棄物の問題。今の所、地層の深い所に処分することになっている。原子力をやめたとしても、処分の問題は残っており、避けて通れない。できるだけ廃棄物を少なくして、再利用できる物は再使用する」と訴えた。

銀行で働く方が危ない?

世界原子力協会の共同創設者であるアニエッタ・リーシングさん(スウェーデン)は大学卒業後、銀行で働いていたが、「銀行強盗に遭い、『お金を出せ』と言われた。もっと安全な所で働きたくて原子力の分野に入った」と言って会場を笑わせた。

リーシングさんは1986年のチェルノブイリ原発事故で、環境NGOが10万人にさまざまながんが発症したと吹聴しているが、甲状腺がん以外のがんが特に増えていないことが国連の科学委員会で実証されていることを説明。米国では1979年のスリーマイル島事故後、原子力に対する世論の支持が回復し、現在5基が建設中であることを示した。

「多くの国で認識のギャップがある。あまりにもマスコミが原子力を否定しがちで、恐怖を報道している。それでも米国では原子力に対する70%近くの強い支持がある。スウェーデンでも1980年代に否定的な見方があったが、現在は、65~70%が原子力利用を支持している」と説明した。

そして「女性が支持するということを期待している。原子力は女性に向いたエネルギー、なぜなら知的なものだから。まだまだ長い旅が待っており、さまざまな感情的な問題にも対応しなければならない。事実を知ったら原子力を選ぶと思う」と理解を求めた。

新規建設を再開した中国「原子力は持続可能で有効なエネルギー源

特に注目を集めたのは中国からの参加者だ。

西安交通大で原子炉工学を学び、北京原子力研究所(現中国原子力エンジニアリング社)で働いた経験もあるフランス電力中国支社最高経営責任者(CEO)のシュータン・ソンさんは「私は中国の原子力関係の女性を代表している」と自己紹介し、話し始めた。

中国は現在、世界最多の原子力建設計画がある。24基が建設中で、2050年には200基になるとも予測されている。

ソンさんは「娘は16歳、次世代がより良い社会で、健康な環境で育ってほしいと思う。原子力がその助けになると信じている。今年は中国の原子力にとって意味のある重要な年で、福島の事故の後、原発を停止していたが、新規建設を再開した」と説明する。

中国の電源開発については「水力発電は低炭素だが、(適地が)ほぼ開発されている。中国は石炭だけの火力に頼っている。だから環境上の懸念が高まっている。そのため、原子力が持続可能で有効なエネルギー源となる。中国は巨大な電力需要がある。それに応えることができるのは、原子力を推進することだ」と強調した。

「女性に共感を持ってもらうことが重要」

では、原子力の見方について、男性と女性ではどう違うのか。

日本エネルギー経済研究所の山下ゆかりさんは「専門的技術的な説明は長くなりがち。原子力の事故の影響では、すっと納得できるような説明が求められている」とコミュニケーションの重要性を訴えた。

すると、原子力企業アレバ経営会議役員、アンヌ・マリショオさん(フランス)は「いかに女性に共感を持ってもらうか。透明性があること、何でも話ができること。コミュニケーションでは、忍耐強さがかかわってくるが、やはり世論には紆余(うよ)曲折があり、いつも一致するわけではない。オープンな場での議論が必要だ。日本はフランスよりも辛抱強い文化がある」と比較した。

フィンランド産業電力元ブラッセル事務所長のカイヤ・カイヌリンさんも「どのようにして女性の支援を受けるか。信用できる情報源が必要となってくる。参加型のオープンな対話が必要になってくる」と同調。英国インペリアルカレッジ・ロンドン教授のジェリー・トーマスさんは「メッセンジャーを選ぶことが大事。口は一つ、耳は二つだから、聞かせるには2倍の努力が必要。自分たちの意見が聞く価値のあることを納得させる。自分のエネルギーを使って声を上げることが大事だ」と訴えた。

東京電力で働いていた経験がある国際環境経済研究所の竹内純子さんは「長くコミュニケーションを考え続けてきた。すべて自分たちがやろうとするのではなく、共にやるという姿勢を持つことが大事。一般市民が受け取れる量にはキャパシティー(容量)がある。絞って伝えることが大事だと思う」と提案した。