私の故郷に「漆生」という地名があります。

うるしお。と、読みます。

11月13日は【漆の日】なんだそうです。

・・日本漆工芸協会が1985(昭和60)年に制定。

平安時代のこの日に、文徳天皇の第一皇子・惟喬[これたか]親王が京都・嵐山の法輪寺に参籠し、その満願の日のこの日に漆の製法を菩薩から伝授したとされる伝説から。

この日は、以前から漆関係者の祭日で、 親方が職人に酒や菓子などを配り労をねぎらう日であった。

ここ「漆生」も、

きっとその昔、漆がたくさんとれたのでしょう。

漆生のことを調べていくうち

このような逸話を思い出しました。

≪愉快な森≫

クリック すると大きくなります。

すると大きくなります。

嘉麻市の漆生地区、国道211号線そばにある「稲築八幡宮」には、3世紀初頭、三韓征伐を終えた神功皇后が、息子である応神天皇とともに都に帰る際、急にこの漆生に寄ったという伝説があり、慌てふためいた村人は座布団の用意も間に合わないので、獲れたばかりの稲を敷いて作った座敷でもてなしたと言われています。神功皇后が座ったその稲を一束、同地区の山に埋めて祭ったのが、このお宮のはじまりです。以来、その山は“稲築山”と呼ばれ、お宮の名前の由来となり、また地名の起こりにも繋がったとされています。

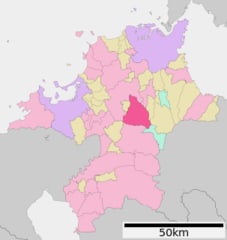

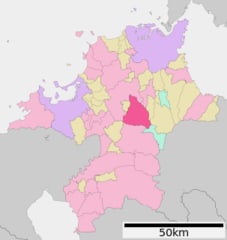

福岡県嘉麻市

福岡県嘉麻市≪楓はらはら≫

クリック すると大きくなります。

すると大きくなります。

ここで、

地名というのは、「稲築町」のことです。

いなつきまち。と、読みます。

漆生に立ち寄った皇后のために床に稲穂を築いたから、稲築です。

なんて、素晴らしい。

けど、

ですね、

こんなに歴史のある稲築という地名、

実は、もうないのです。

あの世紀の愚策「平成の大合併」により、近隣の市町と合併し、

「稲築町」という地名は、この地上から、抹殺されてしまいました。

悔しくて 悲しくて 仕方ありません。

息子たちは、父のことを いまでも

「稲築おじいちゃん」と、よんでいます。

≪秋模様≫

クリック すると大きくなります。

すると大きくなります。

【漆の日】に、思ったことです。

故郷から、「漆生」の地名は残ったこと

せめてもの 救いだなあ、とつくづく。

漆紅葉

漆紅葉は、始まりましたか。

金曜恒例 自作の陶芸作品紹介は

漆ではありませんが、

「楓のタペストリー」です。

・・・

・・・

すると大きくなります。

すると大きくなります。 福岡県嘉麻市

福岡県嘉麻市

すると大きくなります。

すると大きくなります。

すると大きくなります。

すると大きくなります。 漆紅葉は、始まりましたか。

漆紅葉は、始まりましたか。 ・・・

・・・

はなこころ

はなこころ です。

です。