果物や野菜の価格高騰は消費者心理に響く

食料品の価格が上がり続けている。21日発表された1月の消費者物価指数によると、キャベツが前年同月と比べ2.9倍、白菜は2.1倍だった。

コメ類は70.9%プラスだった。生活実感に近い生鮮食品を含む総合は4.0%上昇し、2年ぶりに4%台となった。日ごろ手に取る野菜やコメの価格上昇が長引くと、消費者心理が悪化しかねない。

野菜、果物、魚介などの生鮮食品は21.9%上昇と04年11月以来の高い水準だった。

キャベツは昨年の猛暑や直近の雨不足で生育が悪く、出荷量が大きく減った影響が出た。ブロッコリーは83.4%、ネギは27.5%それぞれプラスだった。

背景には気候変動により猛暑や豪雨が頻発していることが挙げられる。生鮮野菜などが生育不良になり、供給量の減少や価格の上昇につながっている可能性がある。

光熱費や肥料費といった農業関連の資材高も響く。肥料の主要生産国であるロシアによるウクライナ侵略で価格が高騰したことに加え、円安によって輸入物価が押し上げられた。内閣府は「人件費などのコスト上昇は今後、生鮮野菜の価格を構造的に押し上げる要因になる」と分析する。

生鮮食品を除く食料も上昇している。5.1%上昇で6カ月連続でプラス幅が拡大した。7割高となったコメ類は比較可能な1971年1月以来最大の上昇幅となった。

コメ類の価格高騰を背景に外食のすしは4.5%、おにぎりは9.2%それぞれ上昇した。

コメの高騰を受けて、政府は備蓄米21万トンを放出すると決めた。3月末には店頭に並ぶ見通しで、価格は一定程度下がるとみられる。

原材料価格が上がっているチョコレートは30.8%上昇だった。このほかあんパンは1.4%プラス、食パンも2.1%プラスと目立った。

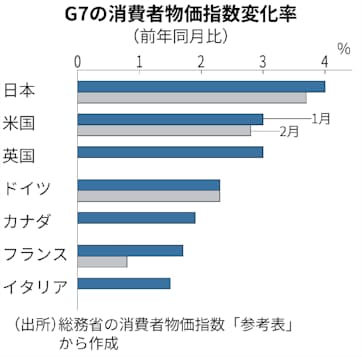

国際的にみても、日本の食品価格の高騰は顕著だ。経済協力開発機構(OECD)によると、24年11月の日本の食料のインフレ率は5%を上回り主要7カ国(G7)で最大だった。

光熱・水道も11.2%上昇と目立った。ガソリンが3.9%上昇と、前月の0.7%上昇と比べ拡大した。

政府が実施するガソリン価格の高騰を抑える激変緩和措置の補助が縮小したことが背景にある。補助の目安が24年12月に175円から180円程度に、25年1月には185円程度に引き上げられた。

SMBC日興証券の宮前耕也氏は「生鮮食品を含め食料価格が高騰し、全体が押し上げられた」と指摘する。

一方で上昇率が0.3%と前月と比べ0.1ポイント縮小した民営家賃については「地方を含む全国平均では家賃が伸び悩むリスクがあり、今後の動向が注目される」と指摘する。

物価の基調を判断する時には生鮮食品を除いたものをベースにみることが多い。生鮮食品を除く総合は3.2%上昇と3カ月連続で拡大した。1

0年ごろまでは「生鮮食品を除く総合」も「生鮮食品」の指数も変動はあるものの、長期では大きな差はなかった。

足元では乖離(かいり)が鮮明で、内閣府の分析によると1970年を100にした場合の生鮮食品を除く総合と生鮮食品の指数差は拡大している。25年1月は過去最大だった。

食料価格の上昇は消費行動が節約志向から抜け出せない要因ともなっている。24年の家計調査で実質の消費支出をみると食料は0.4%減と5年連続で減少した。

内閣府の消費動向調査によると、1年後の物価が「5%以上上昇する」と回答した2人以上世帯の割合は1月に5割を超えた。物価の上昇が長引けばさらなる消費者マインドの冷え込みにつながりかねない。

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6033899020022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ef5718a57bbad9117a163035e4ce9890 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6033899020022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=39e91a55de2f0061a0ec74945421bbae 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6033899020022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ef5718a57bbad9117a163035e4ce9890 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6033899020022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=39e91a55de2f0061a0ec74945421bbae 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6033899020022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ef5718a57bbad9117a163035e4ce9890 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6033899020022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=39e91a55de2f0061a0ec74945421bbae 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6033899020022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ef5718a57bbad9117a163035e4ce9890 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6033899020022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=39e91a55de2f0061a0ec74945421bbae 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6033899020022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=539&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ef5718a57bbad9117a163035e4ce9890 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6033899020022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=1078&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=39e91a55de2f0061a0ec74945421bbae 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6037385021022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=268&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=22ce1f9947380ab124d49082764ca6e3 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6037385021022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=536&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3c58103b52ce41043edc1e8efbc6fe99 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6037385021022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=268&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=22ce1f9947380ab124d49082764ca6e3 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6037385021022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=536&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3c58103b52ce41043edc1e8efbc6fe99 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6037385021022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=268&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=22ce1f9947380ab124d49082764ca6e3 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6037385021022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=536&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3c58103b52ce41043edc1e8efbc6fe99 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6037385021022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=268&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=22ce1f9947380ab124d49082764ca6e3 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6037385021022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=536&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3c58103b52ce41043edc1e8efbc6fe99 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6037385021022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=425&h=268&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=22ce1f9947380ab124d49082764ca6e3 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO6037385021022025000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=850&h=536&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=3c58103b52ce41043edc1e8efbc6fe99 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

</picture>

</picture>