◆印傳博物館の見学◆

こんにちは、学生レポーターの侯(コウ)です。

今日は、甲府を代表する印傳博物館を見学に行きました。

印伝は、一説にはインド伝来ともいわれるなめし革の技術で、今では「甲州印伝」として伝統工芸品にも指定されています。

甲州印傳博物館は、平成11年10月、印傳屋本店2階に開設されました。

江戸時代以降から昭和初期に至る古典作品をはじめ、復元模造品、現代作品、道具、資料などを収蔵指定しています。

博物館の館員に教えて頂いて、印伝は、三つの技法があって、

「燻(ふすべ)技法」や「漆付(うるしつ)け技法」「更紗(さらさ)技法」をはじめとする熟練の技を駆使した様々な品物が作られ、

それぞれの時代を生きる人々に愛用 されてきました

「燻(ふすべ)技法」:印伝のルーツと言われる燻は、鹿皮をタイコに張り、藁をたいてその煙でふすべた後、

更に松脂でふすべて自然な色を付ける技法です。ふすべる工程を数回繰り返すことにより、

黄褐色から褐色に変化します。燻は熟練の職人だけ駆使できる、日本唯一の革工芸技法です。

「漆付(うるしつ)け技法」は、古来様々な最奥物や工芸品に用いられてきました。漆の持つ接着力、

膜面の強さ、防水性、独特の光沢。これらの優れた性質の中でも、現在では装飾性が重視され、印伝を美し彩る柄付けの素材として用いられています。

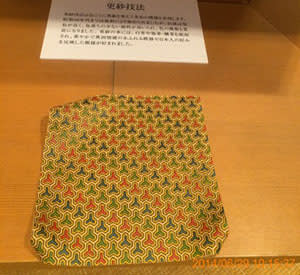

「更紗(さらさ)技法」は、インド伝来の更紗の模様に似ていることからこう呼ばれている。

一色ごとに型かみをかえて色を重ねていくことによって、鮮やかな色のハーモニーとなります。均等に色を乗せるには、

高度な技術と手間を要します。主に漆付け前の下地模様として使われ、ブランド品にも活かされています。

その後は、色々な古代印伝作品を見させてもらって、非常にうれしかった

日本人は、結構前でも、こんな素晴らしい技術を持っているのは、びっくりして、すっごいと思いました

▲古代の高級な財布

▲武士の革羽織 ▲騎兵の用具

今度の印伝の見学は、本当に限りない美の探究であり、日本は伝統の技法を受け継ぎながら、

新しい美を求めるという情熱を追い続けている。

色々な印伝のことを教えてもらって、いい勉強になりました

※印傳博物館資料などを参考に作成しました。

写真は、印傳博物館展示写真より。

エビとカニクリームコロッケの食感もよいと感じました。

エビとカニクリームコロッケの食感もよいと感じました。

遊びに来る際はぜひチャレンジしてください

遊びに来る際はぜひチャレンジしてください