川中島といえば第4次川中島の合戦である。

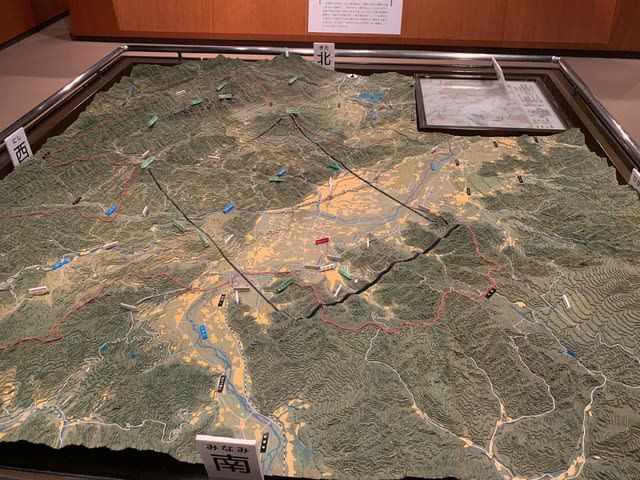

赤いピンが川中島古戦場。北の黄色い星が善光寺。西の黄色い星が茶臼山(信玄の本陣)南に黄色い星が2つあるが、右側が海津城(現松代城) 左側が妻女山(謙信の本陣)

ジオラマを見てもこの通り。真ん中を南から北に流れるのは千曲川であり、西から東に善光寺付近を流れているのは犀川である。

地図や写真をみると、海津城と妻女山が近いこと。関ヶ原古戦場にも行ったことがあるが、実際この目で見たらあそこも結構狭かった。

海津城から妻女山までは、自宅からちょっと歩いてスーパー行ってくる、、、というような距離である。

この戦いは典型的な後詰決戦である。海津城を上杉軍が攻めようとする。落城したらまずいので武田の本軍が山梨から出てくる。決戦。これである。

長篠の戦いも、長篠城を狙って出陣した武田を織田徳川連合軍が援軍(後詰)で駆けつけ起こった戦であり、戦いは大抵が後詰決戦である。

当時の国境線は犀川。謙信は海津城を攻めるためとはいえ、かなり武田領奥深くのど真ん中の妻女山に陣取った。ヘタをすると包囲されそうな位置でもある。この陣取りは、後世のさまざまな歴史家たちから「頭おかしい」とか「天才のなせるわざか?」などという称賛を受けている。実際に海津城から妻女山を肉眼で見ても、たしかに謙信は頭がおかしい。

いわゆるキツツキ戦法に失敗した武田軍は、夜明けとともに霧の中から奇襲してくる上杉軍に狼狽し、いわゆる古戦場であるここで、信玄は謙信の太刀を軍配で受けたと言われている。